NC

初めてのニュースクリップのプレゼンターを今回務めました。

見るのと実際自分でやるのとでは全然違っていて、その差の大きさを痛感。

モヤモヤっとこういうのやりたいなぁ、って思っても考えれば考えるほどアイディアは収束どころか

発散していく一方。何かのお題を決めて、それをオーガナイズする難しさと言うんでしょうか。

でも同時に思ったのは、一人より二人、二人より三人だな、ということ。

どういうことかと言いますと、まず今回のNCをするにあたってコメンテーターの二人ともちろん話し合ったわけなのですが、その全てが新しい発見の連続でした。

同じメディア・リテラシーでもこういう切り口もあるんだ、へぇー・・なんて思いながら

確かに大変だったけどわくわくしている自分がいました。

今回の経験を通して自分が克服せねばならない課題もいくつか発見。そのままにせず、乗り越えねば!と燃えています。1、まだまだ知識不足。もっとたくさんの本や学びを通して知識を広げるべき!

2、一気にいくつものアイディアが入ってきたとき、焦らず確実に処理すること!3、健康管理をしっかりする!とまぁこんな感じでしょうか。

メディアリテラシーは今も、そしてこれからも私たちの生活とは切っても切れない関係であるものとして、皆さんの考えをシェアしあえてすごく興味深かったです。

お疲れ様でしたー^^

2010年5月31日月曜日

【0528ゼミの感想】福井ゼミの感想【岸本】

メディアリテラシーを扱ったNC。最初に言葉の定義をして、共通理解をつくり出した点はとても良かったと思います。教育を軸に絞って、海外との比較なども興味深かったです。

とはいえ個人的には、教育のみで解消できる問題ではないと感じます。現に、学校教育で一定のメディアリテラシー教育が行われていたり、マスメディアでも取り上げられたり、社会的な関心は高まっていますが、効果を上げているとは言い難いでしょう。そのため今回のグループワークでは意図的に「サイト側の取り組み」を持ち出しました。

私なりの考えでは、サイト側の取り組み+市場競争による裏サイト摘発+メディアリテラシー教育の3本立てが望ましいと考えます。

最低限のメディアリテラシーに関しては、教育で行います。何回か議論の途中でも出たように、身近な実例を挙げて、「自分ごと」にしないとおそらく効果はないでしょう。それでもSNS、ブログ、BBSなどサイト上では揉め事が起こると考えられます。こうした事態が万が一起こった場合にその被害を最小限にするようなサイト側の取り組みが求められます。これはガイドラインを作るなど官の取り組みも必要であると考えます。(ここで過度な制限は禁物です)その一方でそうした「管理された」サイトを嫌う人もいるはずなので学校裏サイトが出てくると考えられます。これを摘発するには市場競争に任せるのが一番ではないでしょうか。これも官がガイドライン作りやライセンス付与などの最低限のルールを作る事が必要でしょう。

NCの運営方法についてですが、やはりグループワークを取り入れてしまうと1時間という時間が短いと感じます。出来ればグループワークで共有した案を叩き台にして議論をするところまでやりたいと思うので、ここは検討してみても良いのではないでしょうか?

-----

そして福井ゼミ。個人的に法律にはものすごく抵抗があったのですが、福井さんが「次の創造を生む土壌をつくるため」などの目的ベースで著作権法のお話をされていたので、わかりやすく、問題意識や論点が伝わってきました。

今まで法律に携わる人はみな判例ベースで割と機械的に「過去にこうだったから」という参照を重ねる事で言い分や社会のルールをつくっているように感じていました。しかし、判例も見方を変えると肯定否定側からのブレストやディベートみたいなもので、社会の中で深められた議論のひとつのアウトプットなのです。そう考えると法律家がかなり人間味のあるというか有機的な仕事なのだなと感じました。

一番印象に残ったのは「どの程度のものに対して創作性あるいは独占を認めれば社会がよくなるか」という著作権の問題意識でした。そして、明確な線引きは難しく、機械的に分けるには重要すぎるという指摘。なるほどとなりました。

最後の最後でUstreamはまた機材トラブルに見舞われて電子書籍のお話のところが切れてしまったのですが、理解が至らなかったところは録画を見直して深めていきたいと思います。

お忙しい中、ゼミにお越し下さり貴重なお話をいただき、ありがとうございました。

0528ゼミ感想【岡本】

【NC】

初のコメンテーター。ネット・リテラシーについては思うところがあっただけに、調べていても楽しい内容でした。

今回NCをやるにあたって話し合いの機会を設けたわけですが、ネット・リテラシーと一口に言っても筋道に色々な方向性があって、その中から「どんなアウトラインを選び取るか」「どうすれば問題が問題としてより伝わるか」には特に頭を悩ませました。これはいざ自分の担当するテーマが決まってからも同様。できるだけ分かりやすく、というのは意識してはいても実際なかなか難しいものですが、心がけとしては持ち続けたいですね。

…………………………………

NCの最後にも言いましたが、「100を伝えようとするから1も伝わらない」そんな現状が今のメディアリテラシー教育にはあるように思います。だからこそシミュレーションが恐らく大事になってきて、それを通して「擬似ヤケド」を体感させる必要がある。

要は、効率追求の末の一般的なルール教育はウェブ教育には一切役に立たないのであって、「10であっても5であっても効率よく伝えること」が肝要。で、その「擬似ヤケド」というのが、個別の問題に対する対応策にはなるけれども、最も効率のいい方法だと思います。「前にこんなことやったからこれは危ないだろうな」と未知の問題に対応できるように、教育はできるだけ多くの危険を「安全に」体験させる。

結局のところ、ことネットという場において、一般性は利用者が、体験を通して自ら体系化していくことでしか得られません。逆に言えば、5や10の積み重ねが40か50くらいになったところで、後は放っておけば100になるのがウェブ教育なのかも知れません。実際のヤケドが「たとえ1回でも手遅れになる可能性がある」ネットにおいて、個別具体的にではあっても如何に多くの予防策を提示していけるかが、今後の教育の課題だと感じました。

それにしても、あれだけ全会一致みたいな形で重要視された「シミュレーション」は、今後あるべきメディア・リテラシー教育をプロトタイピングする上でも欠かせない要素なのだろうと思わずにはいられませんでした。

ではどんなシミュレーションが最も効果的か。個人的には、疑似体験を疑似体験と教えずに自然に誘導し、あくまで安全に、かつ生の恐怖を味わってもらうのが最善だと思いますが、これは倫理的にダメだろうなあ…

【福井ゼミ】

著書を一冊読んだ程度の自分のような初学者にもわかりやすい親切丁寧な説明で、大変有意義な時間でした。全体的に勉強になる話が多かったのですが、特に印象に残ったことがあります。

それは著作権の運用にあたって、「自由意思」と「明確な基準を設ける」のと「許諾の要らないモデル」(=フェアユース)にするのと、いったいどれが一番機能するかを、その都度「常に考えていかなければならない」ということ。

これはおそらく福井さんの考えで一貫していたことで、ゼミの最後のほうでも「事前に全部ルールメイクするのは急速に変化する時代においては不可能」という言い方で再度言及がありました。

とかく法律と言われると明確な基準を求めてしまう浅はかな自分がいたことを思い知らされました。「日本人はフレキシブルなルールよりはカチッとしたルールを好む」といったこと(正確な言い回しは失念しましたが…)を仰っていましたが、だとすれば自分はまさに典型的な日本人でした。

著作権は人間の「本能からくる」創作意欲を保護し、束縛もする法律であり、だからこそ明確なルールではなくて「人間の血の通った運用が必要」なのだということを実感したゼミでした。

初のコメンテーター。ネット・リテラシーについては思うところがあっただけに、調べていても楽しい内容でした。

今回NCをやるにあたって話し合いの機会を設けたわけですが、ネット・リテラシーと一口に言っても筋道に色々な方向性があって、その中から「どんなアウトラインを選び取るか」「どうすれば問題が問題としてより伝わるか」には特に頭を悩ませました。これはいざ自分の担当するテーマが決まってからも同様。できるだけ分かりやすく、というのは意識してはいても実際なかなか難しいものですが、心がけとしては持ち続けたいですね。

…………………………………

NCの最後にも言いましたが、「100を伝えようとするから1も伝わらない」そんな現状が今のメディアリテラシー教育にはあるように思います。だからこそシミュレーションが恐らく大事になってきて、それを通して「擬似ヤケド」を体感させる必要がある。

要は、効率追求の末の一般的なルール教育はウェブ教育には一切役に立たないのであって、「10であっても5であっても効率よく伝えること」が肝要。で、その「擬似ヤケド」というのが、個別の問題に対する対応策にはなるけれども、最も効率のいい方法だと思います。「前にこんなことやったからこれは危ないだろうな」と未知の問題に対応できるように、教育はできるだけ多くの危険を「安全に」体験させる。

結局のところ、ことネットという場において、一般性は利用者が、体験を通して自ら体系化していくことでしか得られません。逆に言えば、5や10の積み重ねが40か50くらいになったところで、後は放っておけば100になるのがウェブ教育なのかも知れません。実際のヤケドが「たとえ1回でも手遅れになる可能性がある」ネットにおいて、個別具体的にではあっても如何に多くの予防策を提示していけるかが、今後の教育の課題だと感じました。

それにしても、あれだけ全会一致みたいな形で重要視された「シミュレーション」は、今後あるべきメディア・リテラシー教育をプロトタイピングする上でも欠かせない要素なのだろうと思わずにはいられませんでした。

ではどんなシミュレーションが最も効果的か。個人的には、疑似体験を疑似体験と教えずに自然に誘導し、あくまで安全に、かつ生の恐怖を味わってもらうのが最善だと思いますが、これは倫理的にダメだろうなあ…

【福井ゼミ】

著書を一冊読んだ程度の自分のような初学者にもわかりやすい親切丁寧な説明で、大変有意義な時間でした。全体的に勉強になる話が多かったのですが、特に印象に残ったことがあります。

それは著作権の運用にあたって、「自由意思」と「明確な基準を設ける」のと「許諾の要らないモデル」(=フェアユース)にするのと、いったいどれが一番機能するかを、その都度「常に考えていかなければならない」ということ。

これはおそらく福井さんの考えで一貫していたことで、ゼミの最後のほうでも「事前に全部ルールメイクするのは急速に変化する時代においては不可能」という言い方で再度言及がありました。

とかく法律と言われると明確な基準を求めてしまう浅はかな自分がいたことを思い知らされました。「日本人はフレキシブルなルールよりはカチッとしたルールを好む」といったこと(正確な言い回しは失念しましたが…)を仰っていましたが、だとすれば自分はまさに典型的な日本人でした。

著作権は人間の「本能からくる」創作意欲を保護し、束縛もする法律であり、だからこそ明確なルールではなくて「人間の血の通った運用が必要」なのだということを実感したゼミでした。

2010年5月30日日曜日

100528ゼミの感想【村山】

【NC】

メディアコミュニケーション研究所において、メディアに関連したテーマを勉強する上で重要な、メディアリテラシーについて改めて考えることが出来た。メディアリテラシーとは、メディア上に流れる情報が自分にとって必要な情報かどうかを主体的に取捨選択して活用すること、である。

これを聞いた時に真っ先に頭に浮かんできたことは、広告特殊講義の中で、情報過多時代が到来し、それによって広告がスルーされたり、信用されなくなったという、先生の言葉だった。それを裏付けるかの様に、ネット上に流れている情報量が、人間が生涯の内に接する情報の122万倍もある、という事実にはただただ驚いた。このような状況では、情報がスルーされることも当然だし、同時に、自分にとって重要な情報とそうでない情報との区別をする、個々のリテラシーの必要性も納得できた。

メディアリテラシーには二つの性質があると思う。

1) 自分にとって重要な情報を取捨選択できる能力

2) 有害情報から自分の身を守る危機感知能力

1)は、前述にもある通り、個人の問題意識の出所を明確にすることによって解決できると考える。つまり、自分の意志を統制し、自分にとって本当になければ困る情報にだけアンテナを張ることで、情報の取捨選択を可能にするということである。

一方で、2)は、意志の力だけでは不十分である。特定のサイトにアクセスすることが有害かどうかの判断は、意志の力では判別できないからである。そのため、確かに、リテラシーを教育によって育成するという論拠にも納得できる部分はあったが、それだけでは不十分だとも感じた。「百聞は一見に如かず」、大事なことは自分自身で「体験」することだと思う。つまり、人から教えてもらうだけでなく、自分で実践することで、どこまでが無害で、どこからが有害な情報なのかに関する線引きを経験的に理解する、ということである。このように、自分の判断で経験することで、有害な情報に接触する可能性もあるが、世の中に溢れかえった情報に対するリテラシーを向上させられると思う。

また、議論の方法としてグループディスカッション後の発表という流れ自体は問題ないと思いますが、アウトプット後の対応には改善の余地があるのではないかと感じました。単に、各班の意見を発散させただけで終わるのでは勿体ないので、それぞれの班の意見に見られた共通項の要素を抽出し、統合的な解決策を提示するなど、何らかの形で収束させないと、議論の意味が小さくなってしまうのではないかと感じました。何はともあれ、お疲れさまでした。

【福井ゼミ】

「著作権とは何か」を読んでから一度、お会いしたいと思っていた方なので、早速その夢が実現できて非常に満足な2時間でした。

「著作権は、常に考え続けなければならない法律である。それは、時代が常に変化し続けるからである」。このお言葉を聞いてから今回のゼミで思い知らされたことは、個人的には、著作権という特定の法律について考える、というよりも、「考え続ける」という、その姿勢・意識についてであった。つまり、福井さんが、弁護士として著作権を始めとする法律の問題を考え続けているのと同様に、自分自信も自分が直面している問題を納得できるまで考え続けなければならない、と痛感させられたということである。「考える」ことは簡単だが、「考え続ける」ことは難しいと思う。一度意識すれば、瞬間的には思考するが、時間が経つと問題意識が薄れるのが人間だからである。だからこそ、その問題意識を枯らすことなく、意識し続け、考え続けることが、重要になってくると思う。そのため、自分が抱いた問題意識に対して、一定の形でアウトプットが出せるまでは自問し続けるという意味で、「考え続ける」という行為をこれから継続していきたいと、強く感じた。

また、「プロフェッショナルとは」という質問に対して、「時間を守ったり、結果に対して責任を持つこと」というお答えを頂いた。それはつまり、当たり前のことを当たり前に実行することだと思う。当たり前のことを当たり前にするのは、意外と難しい。だからこそ、それが出来たら強い。今の自分は、全ての当たり前のことを当たり前に実行できる段階にいないので、今後の人生において、この言葉は常に念頭に置いておきたいと思う。

最後に、大変お忙しい中、ゼミのために時間を割いて頂いて、本当にありがとうございました。とても充実した有意義な時間を過ごす事ができました。

p.s.1年生は3年生に勝てます!!

メディアコミュニケーション研究所において、メディアに関連したテーマを勉強する上で重要な、メディアリテラシーについて改めて考えることが出来た。メディアリテラシーとは、メディア上に流れる情報が自分にとって必要な情報かどうかを主体的に取捨選択して活用すること、である。

これを聞いた時に真っ先に頭に浮かんできたことは、広告特殊講義の中で、情報過多時代が到来し、それによって広告がスルーされたり、信用されなくなったという、先生の言葉だった。それを裏付けるかの様に、ネット上に流れている情報量が、人間が生涯の内に接する情報の122万倍もある、という事実にはただただ驚いた。このような状況では、情報がスルーされることも当然だし、同時に、自分にとって重要な情報とそうでない情報との区別をする、個々のリテラシーの必要性も納得できた。

メディアリテラシーには二つの性質があると思う。

1) 自分にとって重要な情報を取捨選択できる能力

2) 有害情報から自分の身を守る危機感知能力

1)は、前述にもある通り、個人の問題意識の出所を明確にすることによって解決できると考える。つまり、自分の意志を統制し、自分にとって本当になければ困る情報にだけアンテナを張ることで、情報の取捨選択を可能にするということである。

一方で、2)は、意志の力だけでは不十分である。特定のサイトにアクセスすることが有害かどうかの判断は、意志の力では判別できないからである。そのため、確かに、リテラシーを教育によって育成するという論拠にも納得できる部分はあったが、それだけでは不十分だとも感じた。「百聞は一見に如かず」、大事なことは自分自身で「体験」することだと思う。つまり、人から教えてもらうだけでなく、自分で実践することで、どこまでが無害で、どこからが有害な情報なのかに関する線引きを経験的に理解する、ということである。このように、自分の判断で経験することで、有害な情報に接触する可能性もあるが、世の中に溢れかえった情報に対するリテラシーを向上させられると思う。

また、議論の方法としてグループディスカッション後の発表という流れ自体は問題ないと思いますが、アウトプット後の対応には改善の余地があるのではないかと感じました。単に、各班の意見を発散させただけで終わるのでは勿体ないので、それぞれの班の意見に見られた共通項の要素を抽出し、統合的な解決策を提示するなど、何らかの形で収束させないと、議論の意味が小さくなってしまうのではないかと感じました。何はともあれ、お疲れさまでした。

【福井ゼミ】

「著作権とは何か」を読んでから一度、お会いしたいと思っていた方なので、早速その夢が実現できて非常に満足な2時間でした。

「著作権は、常に考え続けなければならない法律である。それは、時代が常に変化し続けるからである」。このお言葉を聞いてから今回のゼミで思い知らされたことは、個人的には、著作権という特定の法律について考える、というよりも、「考え続ける」という、その姿勢・意識についてであった。つまり、福井さんが、弁護士として著作権を始めとする法律の問題を考え続けているのと同様に、自分自信も自分が直面している問題を納得できるまで考え続けなければならない、と痛感させられたということである。「考える」ことは簡単だが、「考え続ける」ことは難しいと思う。一度意識すれば、瞬間的には思考するが、時間が経つと問題意識が薄れるのが人間だからである。だからこそ、その問題意識を枯らすことなく、意識し続け、考え続けることが、重要になってくると思う。そのため、自分が抱いた問題意識に対して、一定の形でアウトプットが出せるまでは自問し続けるという意味で、「考え続ける」という行為をこれから継続していきたいと、強く感じた。

また、「プロフェッショナルとは」という質問に対して、「時間を守ったり、結果に対して責任を持つこと」というお答えを頂いた。それはつまり、当たり前のことを当たり前に実行することだと思う。当たり前のことを当たり前にするのは、意外と難しい。だからこそ、それが出来たら強い。今の自分は、全ての当たり前のことを当たり前に実行できる段階にいないので、今後の人生において、この言葉は常に念頭に置いておきたいと思う。

最後に、大変お忙しい中、ゼミのために時間を割いて頂いて、本当にありがとうございました。とても充実した有意義な時間を過ごす事ができました。

p.s.1年生は3年生に勝てます!!

0528ゼミの感想【斎藤】

【NC】

今回のテーマはメディアリテラシー。情報過多の現代において自分が主体となってそれらの有意性を判断することは重要なスキルだと思いまう。人間が処理できる情報量は限られており、その中で咀嚼でき量はさらに限られているからです。

そのように心がけていても、思いがけず無用であったり有害な情報に接する場合にどう対処すれば良いのか。大人のネットユーザーに関してはリテラシーの問題は個人に委ねるしかないと思います。個人がリスク考慮して、自己責任において判断していくことが求められます。一方で判断能力が備わっていない低年齢のユーザーに関しては、周囲の大人の様々な配慮が必要になってくるのは周知の通りですが、その方法論に関してゼミで話せたことはデジタルネイティブ世代において初代世代に位置する私達だからこそ意味のあることになったのではないでしょうか。

低年齢ユーザーにリテラシー教育を行うに当たって、どこで教えるのか、誰が教えるのか、何を教えるのかなど様々な要素を考慮していかなくてはなりません。そんな中で各班での意見に共通することは、完全にリスクを排除した教育を行っても効果は期待できないということだったと思います。社会にあるのは必ずしも善ばかりではなく、悪も存在するのだ。むしろ、悪を正しく認識し対処するこが大切なのだ、ということを学ぶ為にはある程度の段階を踏みつつ社会に存在する諸悪に関して知ることは大事だと思いました。

【金ゼミ+福井健策さん】

今回、福井さんのお話を聞くことができたのはとても参考になりました。僕自身、法学部生であることからも弁護士として活躍されている方に直接接することができて非常に刺激を受けました。実際に現場で実務をこなしている方ならではの考え方、また著作権に関する見解を聞けたのは勉強になりました。その中でも、著作権に関する問題は考え続けていくことが大切だと仰っていたのが印象的でした。著作権においては、作品の広い流通や利用の促進と権利者の利益保護のバランスの問題など法律による明確な規定が難しい部分が多いのが現状です。しかし、そういった状況に法律で一元的な規定をしてしまうのではなく、各自が主体的になって考えていくことの重要性を感じました。それは著作権に限らず全ての分野において言えることだと感じました。誰かが決めてくれるだろうと考える、または決められたことを受け入れるだけの姿勢はある意味では楽かもしれません。しかし、それでいいのだろうか?と福井さんから投げかけられた問いは重みがありました。それをしっかり受け止めたいです。

また、福井さんの人の話を聞く姿勢にも感銘を受けました。本来、話を聞くべきは僕たち学生の方であるはずですが、福井さんはそれ以上に丁寧にそして確実に僕たちの話を聞く姿勢をお持ちでした。それは弁護士として最も大事な素質の一つなのかなと学生目線ながら感じました。弁護士はクライアントに対して最も真摯でなければならない存在だと思います。もしも、弁護士がクライアントに対して不誠実であるならそもそも仕事は成立しないでしょう。おそらく、というより確実に僕たち学生からの質問、意見は著作権の専門家である福井さんからすれば低レベルな内容も含んでいたと思います。しかし、それらを鼻で笑うどころか、丁寧にわかり易く受け答えしてくださいました。こういった姿勢は本来の福井さんの人柄にも由来するのでしょうが、弁護士として働いていくなかで身に染み付いているプロフェッショナルを感じました。

このような経験をする機会は貴重でありますが、それをしっかりと咀嚼して自分のなかに残していくことはさらに重要だと最近感じているので、今日のテーマに関して自分の頭で考えていくことを続けていこうと思います。

この場を借りて改めて福井さんにお礼を述べたいです。ありがとうございました。

0528ゼミの感想【山本】

【福井さんの授業】

『著作権の世紀』の冒頭に“この厄介な制度に魅せられ、あるべき姿を考え続けた先人たちに”という言葉がありますが、今回の授業でその片鱗を知ることが出来たように思います。

パブリックライセンスに関するお話をされていたとき「何か主張するときは実証する必要がある。確かめることがとても大事」とおっしゃっていた言葉がとても印象的でした。

何かをひとに説得させるには主張を裏付けるデータが必要であり、共感を誘うには自分自身の経験や体感が必要だと最近改めて感じます。

また、実用品が著作物に入らないというお話のときに「白黒させる必要はない。グレーゾーンがあるのは必然的なこと」とおっしゃっていた言葉も印象的でした。

答えがなく、その上時代に即して刻々と変化する問題に対して考え続けることが求められる福井さんのお仕事は本当に魅力的だと思いました。そして、日々考え続けていらっしゃる福井さんは、ゼミ生のどんな質問にも即座に分かり易くそして質問の解答以上のことを教えてくださいました。本当にありがとうございました。

今回学んだことを来週のNCに精一杯活かしたいと思います

『著作権の世紀』の冒頭に“この厄介な制度に魅せられ、あるべき姿を考え続けた先人たちに”という言葉がありますが、今回の授業でその片鱗を知ることが出来たように思います。

パブリックライセンスに関するお話をされていたとき「何か主張するときは実証する必要がある。確かめることがとても大事」とおっしゃっていた言葉がとても印象的でした。

何かをひとに説得させるには主張を裏付けるデータが必要であり、共感を誘うには自分自身の経験や体感が必要だと最近改めて感じます。

また、実用品が著作物に入らないというお話のときに「白黒させる必要はない。グレーゾーンがあるのは必然的なこと」とおっしゃっていた言葉も印象的でした。

答えがなく、その上時代に即して刻々と変化する問題に対して考え続けることが求められる福井さんのお仕事は本当に魅力的だと思いました。そして、日々考え続けていらっしゃる福井さんは、ゼミ生のどんな質問にも即座に分かり易くそして質問の解答以上のことを教えてくださいました。本当にありがとうございました。

今回学んだことを来週のNCに精一杯活かしたいと思います

プロフェッショナルになろう

今期初のゲストスピーカーに福井健策さん(@fukuikensaku)をお招きしました。

ありがとうございました!!!

初の5期生NCお疲れ様でした。今までNCではサービスやコンテンツについて扱うことが多かったので、「教育」という観点から取り上げるのは新鮮だなと思いました。

プレゼンの後にグループに分かれて話してまとめて結論を出すという方法もだんだん定着してきました。短時間で共通認識まで持っていくのは大変だなといつも思いますが、その中で3グループがほぼ同じ点を指摘したのは驚きました。リテラシーを身につけるにはある程度の「経験が必要」というものです。もちろん外からの教育で知識をつけるメリットもあります。その点、携帯電話のキャリアによる教育を地域密着で行うという3班のアイディアは良いなと思いました。学校での授業では身に付かない、物足りないという意見が、実際にその教育を受け、現在ネットを頻繁に使うゼミ生にとっては共通認識だったようです。

体験が大事というのは、一方的な教育ではわかりにくいのはもちろん、インターネットは「道具」だからだと思います。怖さを知っていても使えなくては意味がありません。使う中で危機管理能力を身につけていくこと、最初は親の目の届く範囲で、というくらいの緩やかな方法がいいのではと思いました。

【福井健策さんによる2時間半!】

著書『著作権の世紀』をゼミ生全員が読み、そこでの疑問点感想を本ブログにアップしました。

今回はそれをもとに

・二次創作、対価還元

・電子書籍 Google book search

・Fair Use、実用品

・著作権保護期間延長

という軸からお話しいただきました。

私が質問したGoogle book searchについては、今まで混乱していたことをほどいて理解できました。

Googleの提案は確かに国際著作権法では予定していない内容だった。しかし、本サービスが対象にしているのは権利処理が難しく、本来なら世に出る機会がほとんどなかった本たち。これらはネット配信するには事前許諾が極めて困難で、配信収益よりもそのサーチコストのほうが高くなってしまう。よってGoogleの方法に反対したとしても、ほかの代替案はあるのか、という問題は突きつけられたまま――ということ。

もちろん孤児作品の囲い込みや情報の序列化、公共機関が担うべきではなどの具体的な問題もあります。日本の国会図書館も熱心に電子化に取り組んでいる。お勧めされた『Googleとの戦い』を読んで、論文執筆に臨みます。

ずっとゲストスピーカーとして先生にリクエストをしていた福井さんが来てくださってうれしかったです。

膨らんだ期待を裏切らない2時間半でした。

わずか数分で長い全員のブログから論点を抜き出して分類し、時間ぴったりで全部を網羅して話してくださりました。

言葉足らずな質問でもそこから整理して疑問点を明確にして、具体例を入れての返答は、まるで台本があるかのような流れでした。言葉が簡潔で難しくなくて、普段の法律の授業とは違って話を聞きながら理解しやすかったです。

印象的な言葉はいくつもありました。中でも、

「華やかに見えるこの分野でも、自分たちがやっていることは、未回収のお金の整理だったり、講演がうまくいくように複数当事者の契約だったり、という泥をはいずりまわるような作業。でも、素晴らしい作品に出会えたとき、そしてその作品に対し感動し、心の中でひれ伏し、妬みのような気持ちを抱くときこそが自分の仕事のやりがい。」

という言葉は印象的です。

「人間の生の事件を裁く現場を目の当たりにしたとき、自分には裁けないと思った、それほどの迫力、重みだった」

という感想を持つ人こそ、逆に司法で働くべきなんだろうと思いました。

きれいごとではない生の言葉は直接心に残りました。

ありがとうございました!

2010年5月29日土曜日

[ホンヨミ!]0528②著作権とは何か[矢部]

著作権とは何か 福井健策(著)

順番的には著作権の世紀の前に読む本なのかなと思った。本書は、著作権の世紀よりも、題名どおり著作権について、全てを網羅しているといっても良いほど詳しく書いてある本である。

例えば、著作権の世紀では少ししか記載されていないグレーゾーンの具体的に深くはいるところまで書かれていた。アイディアと表現においての著作権の適用されるかされないかの違い。事実・データは著作権かについて。創造的な表現とありふれた表現の違い。

グレーゾーンが著作権界にはたくさんあるが、これは全て社会に必要な芸術活動を活発にしていくためのものであるから、私たちはしっかりと知識を手に入れ判断し、著作権を正確に目的どおりに使うことが求められるのだ。著作権は権利者がしっかりとそれ相応のお金をもらうためのものであうといってもよいと思う。ゆえに、アイディアと表現の場合でも、アイディアを考えること自体が、アイディアを利用して表現を使うことより、先行的なので、とても費やされているものがあるであろう。ゆえにアイディアをもっと保護するべきだと思われるくらいなのである。(実際、日本は違う。)そのような過程を経て、社会的に独占が起きて社会が回らないという理由から、アイディア自由の原則がとられているのである。

社会機能を第一に考えているのである。

僕は本書を読んで、著作権の世紀で手に入れた知識とお互い補完して、理解を深めることができた。とても本当にわかりやすく詳しい本で一冊は手元にある価値のある本だと思った。

順番的には著作権の世紀の前に読む本なのかなと思った。本書は、著作権の世紀よりも、題名どおり著作権について、全てを網羅しているといっても良いほど詳しく書いてある本である。

例えば、著作権の世紀では少ししか記載されていないグレーゾーンの具体的に深くはいるところまで書かれていた。アイディアと表現においての著作権の適用されるかされないかの違い。事実・データは著作権かについて。創造的な表現とありふれた表現の違い。

グレーゾーンが著作権界にはたくさんあるが、これは全て社会に必要な芸術活動を活発にしていくためのものであるから、私たちはしっかりと知識を手に入れ判断し、著作権を正確に目的どおりに使うことが求められるのだ。著作権は権利者がしっかりとそれ相応のお金をもらうためのものであうといってもよいと思う。ゆえに、アイディアと表現の場合でも、アイディアを考えること自体が、アイディアを利用して表現を使うことより、先行的なので、とても費やされているものがあるであろう。ゆえにアイディアをもっと保護するべきだと思われるくらいなのである。(実際、日本は違う。)そのような過程を経て、社会的に独占が起きて社会が回らないという理由から、アイディア自由の原則がとられているのである。

社会機能を第一に考えているのである。

僕は本書を読んで、著作権の世紀で手に入れた知識とお互い補完して、理解を深めることができた。とても本当にわかりやすく詳しい本で一冊は手元にある価値のある本だと思った。

0528ゼミ[矢部]

[NC]

私たちの身近のことだけど、実際に深く捉える機会はあまりなかった「メディアリテラシー」についてであった。今はdigital nativeとdigital immigrantでは相当の溝があると思う。~22歳までの私たちは生まれたときから周囲に情報を操るツールがたくさんあって、情報とともに成長してきたので、この環境を普通のように感じてしまう。教育として、技術的なインターネットを教わるのは意味がないと思う。教育課程を作る文科省のお役人たちは、自分たちを主体にして考えないで、ギャップがあることを感じて欲しい。インターネットの技術ではなく、それを使っての道徳心や倫理観を教育するべきだと思う。しかし、果たしてそのような教育がされれば、メディアリテラシーが身につくものだろうか。現在高校生で情報という科目が設置され学んでる状況はどうだろうか。高校生という年齢では、やってはいけないと言われたら、年齢的にある程度は生きているので、知見や好奇心も広がり、逆効果を生む可能性が高いのではないかと思う。加えて、高校生という多感な時期には、個人的欲求というのを学校の先生からの教育で全てが抑えられるはずがない。ゆえに、正統的に高校生に情報を教育したところで意味ないと思う。(まず今は、インターネット技術を教えてるだけなので、このレベルにすら達していないが。)だからといって、小学生か教育を施すことに意味があるかといえば、そうでもないと思う。小学生ならまだ無垢であろうと思うかもしれないが、それが逆にまた、ウィークポイントであろう。ゼミでも例のでた、追体験を小学生にやらせてみても、おそらくさっぱり理解不能であろう。僕も、メディアリテラシーは実際の現場を操作しながら見たり、実践してこそ分かるものではないかと思っている。ゆえにdigital immigrantにはdigital native世代というのを味わってないからどう対処すればよいかやその現状は分からないであろう。そんな年代の人には託すことなどできない。そう考えるとメディアリテラシー教育体制は大学生から中学生への流れが良いのではないかと思った。

[ゲストスピーカー]

著作権について、詳しい福井健策さんがゼミにいらっしゃって、ゼミをしてくださった。とても分かりやすい話であり、とてもすばらしい時間であった。ゼミ生全員、福井さんの著書お読んで挑んだため、知識を取得していたことが、有意義なものを生んだのだと少なくとも自分に対しては言える。予習って大事!一番勉強になったと思う箇所は、大量生産品と美術工芸品について。まず実用品には意匠権でも守られている。しかし、実用品に創作性があっても意匠権だけなのだろうか。それは実用品は機能と密接に結びついているからだ。機能ひとつを70年もの間、制限してしまうと社会的に不都合が生じることが理由である。しかし実用品=量産品ととらえるのは間違っている。量産されるかに実用品という点で著作権問題があるのではなく、機能的に社会的恐れがあるかという点d実用品と呼ばれるのである。一品美術には著作権は発生する。量産品だからといって、著作権がないということはないのである。このあたりの境界グレーゾーンの線引きはとても難しいが、これが解決されないを現状を考え抜いて、楽しむことがこれからの未来、著作権を考えるうえにおいての、明快な線引きがひかれるべきところであろう。

この場をお借りして、福井さん本当にありがとうございました。

私たちの身近のことだけど、実際に深く捉える機会はあまりなかった「メディアリテラシー」についてであった。今はdigital nativeとdigital immigrantでは相当の溝があると思う。~22歳までの私たちは生まれたときから周囲に情報を操るツールがたくさんあって、情報とともに成長してきたので、この環境を普通のように感じてしまう。教育として、技術的なインターネットを教わるのは意味がないと思う。教育課程を作る文科省のお役人たちは、自分たちを主体にして考えないで、ギャップがあることを感じて欲しい。インターネットの技術ではなく、それを使っての道徳心や倫理観を教育するべきだと思う。しかし、果たしてそのような教育がされれば、メディアリテラシーが身につくものだろうか。現在高校生で情報という科目が設置され学んでる状況はどうだろうか。高校生という年齢では、やってはいけないと言われたら、年齢的にある程度は生きているので、知見や好奇心も広がり、逆効果を生む可能性が高いのではないかと思う。加えて、高校生という多感な時期には、個人的欲求というのを学校の先生からの教育で全てが抑えられるはずがない。ゆえに、正統的に高校生に情報を教育したところで意味ないと思う。(まず今は、インターネット技術を教えてるだけなので、このレベルにすら達していないが。)だからといって、小学生か教育を施すことに意味があるかといえば、そうでもないと思う。小学生ならまだ無垢であろうと思うかもしれないが、それが逆にまた、ウィークポイントであろう。ゼミでも例のでた、追体験を小学生にやらせてみても、おそらくさっぱり理解不能であろう。僕も、メディアリテラシーは実際の現場を操作しながら見たり、実践してこそ分かるものではないかと思っている。ゆえにdigital immigrantにはdigital native世代というのを味わってないからどう対処すればよいかやその現状は分からないであろう。そんな年代の人には託すことなどできない。そう考えるとメディアリテラシー教育体制は大学生から中学生への流れが良いのではないかと思った。

[ゲストスピーカー]

著作権について、詳しい福井健策さんがゼミにいらっしゃって、ゼミをしてくださった。とても分かりやすい話であり、とてもすばらしい時間であった。ゼミ生全員、福井さんの著書お読んで挑んだため、知識を取得していたことが、有意義なものを生んだのだと少なくとも自分に対しては言える。予習って大事!一番勉強になったと思う箇所は、大量生産品と美術工芸品について。まず実用品には意匠権でも守られている。しかし、実用品に創作性があっても意匠権だけなのだろうか。それは実用品は機能と密接に結びついているからだ。機能ひとつを70年もの間、制限してしまうと社会的に不都合が生じることが理由である。しかし実用品=量産品ととらえるのは間違っている。量産されるかに実用品という点で著作権問題があるのではなく、機能的に社会的恐れがあるかという点d実用品と呼ばれるのである。一品美術には著作権は発生する。量産品だからといって、著作権がないということはないのである。このあたりの境界グレーゾーンの線引きはとても難しいが、これが解決されないを現状を考え抜いて、楽しむことがこれからの未来、著作権を考えるうえにおいての、明快な線引きがひかれるべきところであろう。

この場をお借りして、福井さん本当にありがとうございました。

【0528ゼミの感想】本日限定福井ゼミ【田島】

【NC メディアリテラシー】

先日、ユニクロが行ったWEBキャンペーン「ユニクロラッキーライン」に関して、「キャンペーンサイトから個人情報が流出している」とのいわゆる「デマ」がtwitter上を駆け巡った。「チェーンメール」など、この手の口コミを活用した悪質なデマは昔からあるが、特にtwitter上では、全ての情報がその真偽にかかわらず、140字以内の短い文で「対等に」扱われる。共感で動くソーシャルメディアではたとえ悪意のある嘘情報でも、「友達から」の説得力を持ってあっという間に伝播してしまう。(特に内容がセンセーショナルであるほど。)大衆かからの情報はある側面で「説得力」があり、またある面で「信頼性」がない。ソーシャルメディアに触れるときは、特にその情報の信憑性に疑問を投げかける必要性がある。

そんなわけでちょうどタイムリーに「メディアリテラシー」に関心を持っていたため、今回のNCは興味深かった。新たなメディアサービスを「ビジネス事業者」の目線から語ることも面白いが、せっかく学生であることもあり、よりよい「ユーザー」としての心構えを考え、提言していくことも大切である。

プロフでの個人情報の流出に、学校裏サイトでの誹謗中傷・・・これらデジタルネイティブにおこるトラブルは、「本当はネットを使って公衆発信しているのに、その規模を想像できず、個人間の閉じたコミュニケーションと同じやり方で情報発信してしまう」ことにあるのではないかと感じた。自分の意図していない不特定多数の発信相手には、どんな相手がいるかもしれなくて、自分の知らない間にどんなことをされている可能性があるか。悪質ユーザーの非排除性をしっかりと想像させる教育が必要ではないだろうか。ソーシャルメディアに関わる人の一部は、「これからネット上で誰もが個人情報を明かしコミュニケーションする時代になる」というが、私はネットには顔の見えぬ人々が存在し続けると思う。リアルに対してバーチャルが持つ「顔が見えない」という特徴の長所であり短所である。「個人情報の悪用」「他者の誹謗中傷」「違法ダウンロードの横行」これらのトラブルは、インターネットの「規模」の想像力の欠如から来ていると私は思う。

また、グループワークでも話したことだが、「人間はどーしても欲がある」という性悪説をとるとすれば、企業側のフィルタリング等で、悪質行為へのコストを上げることも効果的だろう。もちろんいたちごっこではあるが、コストを上げることで確実に人数は減らすことができる。

今回のテーマは自分のインターネットとの付き合い方を見直すきっかけとなった。デジタルネイティブは本当に恥ずかしい世代なのか?何もかもが便利になり、欲望が果たされるまで容易になった現代、自制心を持つ大切さも見直されなくてはいけない。

【福井健策さんゼミ】

金ゼミ前期初、しかも凄く豪華なゲストスピーカーの方がいらっしゃいました!

私たちの事前の質問があまりにもバラバラであったため、福井さんも苦心されたことと思いますが、数分でそれをまとめ、構成を決めてしまう、その痛快な手腕に最初から感嘆してしまいました。著作やブログでのわかりやすい語り口からイメージした福井さんは、専門的だけどやさしい弁護士さん。実際にお会いすると、それに「情熱的」というまた新たな魅力が追加されました。特に、演劇や芸術への思いを熱く吐露した福井さんはとても魅力的でした。私も、いくつになっても仕事に対して熱く語れる人間でありたいと思います。

著作権は考え続ける法律。考えることの大切さは電通の小山さんなど、多くの魅力的な大人が私たちに口にします。特に著作権のもとでは、「権利者」や「利用者」などいろんなアクターが交錯しますが、しかしその誰もが「創作の振興」を願っていると思います。いかに著作権がよりよく日本の情報産業やエンターテイメント産業を発展させられるか、社会と技術の変化にともない常にパワーを変化させていくことが必要であると感じました。

特に日本の現行の状態では、権利処理に関するコストが全てにおいてかかりすぎるようにお話を聞いていて感じました。包括的・非オプトイン制の著作権の新しい枠組みが必要であるように思います。特に、教職を目指す者としては、日本版フェアユースの導入は重要です。学校とは模範的機関であり、先生が率先して著作権を侵害する行為は許されません。福井さんのおっしゃるように、「フェアユース」がその背中を押す原動力となると思います。

非常に充実した時間でした。本当にありがとうございました。

先日、ユニクロが行ったWEBキャンペーン「ユニクロラッキーライン」に関して、「キャンペーンサイトから個人情報が流出している」とのいわゆる「デマ」がtwitter上を駆け巡った。「チェーンメール」など、この手の口コミを活用した悪質なデマは昔からあるが、特にtwitter上では、全ての情報がその真偽にかかわらず、140字以内の短い文で「対等に」扱われる。共感で動くソーシャルメディアではたとえ悪意のある嘘情報でも、「友達から」の説得力を持ってあっという間に伝播してしまう。(特に内容がセンセーショナルであるほど。)大衆かからの情報はある側面で「説得力」があり、またある面で「信頼性」がない。ソーシャルメディアに触れるときは、特にその情報の信憑性に疑問を投げかける必要性がある。

そんなわけでちょうどタイムリーに「メディアリテラシー」に関心を持っていたため、今回のNCは興味深かった。新たなメディアサービスを「ビジネス事業者」の目線から語ることも面白いが、せっかく学生であることもあり、よりよい「ユーザー」としての心構えを考え、提言していくことも大切である。

プロフでの個人情報の流出に、学校裏サイトでの誹謗中傷・・・これらデジタルネイティブにおこるトラブルは、「本当はネットを使って公衆発信しているのに、その規模を想像できず、個人間の閉じたコミュニケーションと同じやり方で情報発信してしまう」ことにあるのではないかと感じた。自分の意図していない不特定多数の発信相手には、どんな相手がいるかもしれなくて、自分の知らない間にどんなことをされている可能性があるか。悪質ユーザーの非排除性をしっかりと想像させる教育が必要ではないだろうか。ソーシャルメディアに関わる人の一部は、「これからネット上で誰もが個人情報を明かしコミュニケーションする時代になる」というが、私はネットには顔の見えぬ人々が存在し続けると思う。リアルに対してバーチャルが持つ「顔が見えない」という特徴の長所であり短所である。「個人情報の悪用」「他者の誹謗中傷」「違法ダウンロードの横行」これらのトラブルは、インターネットの「規模」の想像力の欠如から来ていると私は思う。

また、グループワークでも話したことだが、「人間はどーしても欲がある」という性悪説をとるとすれば、企業側のフィルタリング等で、悪質行為へのコストを上げることも効果的だろう。もちろんいたちごっこではあるが、コストを上げることで確実に人数は減らすことができる。

今回のテーマは自分のインターネットとの付き合い方を見直すきっかけとなった。デジタルネイティブは本当に恥ずかしい世代なのか?何もかもが便利になり、欲望が果たされるまで容易になった現代、自制心を持つ大切さも見直されなくてはいけない。

【福井健策さんゼミ】

金ゼミ前期初、しかも凄く豪華なゲストスピーカーの方がいらっしゃいました!

私たちの事前の質問があまりにもバラバラであったため、福井さんも苦心されたことと思いますが、数分でそれをまとめ、構成を決めてしまう、その痛快な手腕に最初から感嘆してしまいました。著作やブログでのわかりやすい語り口からイメージした福井さんは、専門的だけどやさしい弁護士さん。実際にお会いすると、それに「情熱的」というまた新たな魅力が追加されました。特に、演劇や芸術への思いを熱く吐露した福井さんはとても魅力的でした。私も、いくつになっても仕事に対して熱く語れる人間でありたいと思います。

著作権は考え続ける法律。考えることの大切さは電通の小山さんなど、多くの魅力的な大人が私たちに口にします。特に著作権のもとでは、「権利者」や「利用者」などいろんなアクターが交錯しますが、しかしその誰もが「創作の振興」を願っていると思います。いかに著作権がよりよく日本の情報産業やエンターテイメント産業を発展させられるか、社会と技術の変化にともない常にパワーを変化させていくことが必要であると感じました。

特に日本の現行の状態では、権利処理に関するコストが全てにおいてかかりすぎるようにお話を聞いていて感じました。包括的・非オプトイン制の著作権の新しい枠組みが必要であるように思います。特に、教職を目指す者としては、日本版フェアユースの導入は重要です。学校とは模範的機関であり、先生が率先して著作権を侵害する行為は許されません。福井さんのおっしゃるように、「フェアユース」がその背中を押す原動力となると思います。

非常に充実した時間でした。本当にありがとうございました。

2010年5月28日金曜日

0528ゼミの感想【栫井】

【NC:メディアリテラシー】

問題意識がすっきりまとまっていて、何が言いたいのか、何を問題にしているのかがとてもよく伝わるNCでした。初めての5期生のみのNC、お疲れさまでした♬

デジタルネイティブ、確かに自分はそうなんだろうなと思います。物心ついた頃から家にパソコン(古き良きマッキントッシュ!笑)があったし、携帯電話は無いと生活出来ません。

とはいえ、メディアリテラシーが自分には備わっているのかというと、まだまだ足りていないとしか言えません。

未だにMacは使いこなせていないし、ウェブ進化論の梅田さんの仰るようなプロトタイピングが前提のリテラシーは全く身についていません。

変容の速さが本当に読めないこの分野、日々触れてリテラシーを更新中です。

今回グルワの中で高橋さんが言っていたことでもあるのですが、生きたリテラシーを身につけようと思ったら、実践する機会を増やすことも大事なのではないでしょうか。

例えば、小学校からインターネットを使ったレポートを書かせてみる。何を無断転載したらいけなくて、どう使ったら情報を集められるのか、情報の授業中に話を聞くだけでは得られない経験を補えると思います。

【ゲストスピーカー:福井健策さん「著作権の世紀」】

今後の日本経済の鍵を握る要因のひとつに、コンテンツ産業があると思っています。

そして、そのコンテンツ産業の大きな焦点として、著作権の問題があります。

コンテンツがデジタル化し、媒体の壁がなくなりつつある今、共同体原理に従って動いていた権利問題が顕在化します。グレーゾーンが見直され、権利の在り方も複雑化していくでしょう。

そんな中でFairUseという考え方を、福井さんは支持してらっしゃるといいます。

もちろんFairUseも万能ではないし、導入したら一気にイノベーションが爆発する、夢のような代物ではない。しかし、導入することで現状よりは良くなる。

著作権は考える法律だ、という福井さんの言は強く印象に残っています。

グレーゾーンについて、しっかり枠組みを作ってしまうより、それについて議論を深める方が得られるものが多い。

確かに変容するコンテンツの法律は、日々議論を続けていてもきっと結論は出ないでしょう。機械的な基準は、決めた次の日には微妙に意味を失ってしまうのではないか、大袈裟かもしれませんが、こう思ってしまいます。

今日の福井さんのお話には、「決めつけずに考え続ける」ことの大切さを教えられました。

著作権延長の問題についても、ともすれば遺族の権益が増えるのだろうと受け取りがちなのですが、実際は大した額を受け取れるわけではなく、クリエイターのやる気に繋がるとは言えないことなどを仰っていたり、面白い見方をたくさん教えていただきました。

食事会の場でも、考えることの大切さを戯曲の例を挙げながら説いてくださって、充実し切りでした。

本日は、本当にありがとうございました!

この場をお借りして、再度お礼を申し上げます。

問題意識がすっきりまとまっていて、何が言いたいのか、何を問題にしているのかがとてもよく伝わるNCでした。初めての5期生のみのNC、お疲れさまでした♬

デジタルネイティブ、確かに自分はそうなんだろうなと思います。物心ついた頃から家にパソコン(古き良きマッキントッシュ!笑)があったし、携帯電話は無いと生活出来ません。

とはいえ、メディアリテラシーが自分には備わっているのかというと、まだまだ足りていないとしか言えません。

未だにMacは使いこなせていないし、ウェブ進化論の梅田さんの仰るようなプロトタイピングが前提のリテラシーは全く身についていません。

変容の速さが本当に読めないこの分野、日々触れてリテラシーを更新中です。

今回グルワの中で高橋さんが言っていたことでもあるのですが、生きたリテラシーを身につけようと思ったら、実践する機会を増やすことも大事なのではないでしょうか。

例えば、小学校からインターネットを使ったレポートを書かせてみる。何を無断転載したらいけなくて、どう使ったら情報を集められるのか、情報の授業中に話を聞くだけでは得られない経験を補えると思います。

【ゲストスピーカー:福井健策さん「著作権の世紀」】

今後の日本経済の鍵を握る要因のひとつに、コンテンツ産業があると思っています。

そして、そのコンテンツ産業の大きな焦点として、著作権の問題があります。

コンテンツがデジタル化し、媒体の壁がなくなりつつある今、共同体原理に従って動いていた権利問題が顕在化します。グレーゾーンが見直され、権利の在り方も複雑化していくでしょう。

そんな中でFairUseという考え方を、福井さんは支持してらっしゃるといいます。

もちろんFairUseも万能ではないし、導入したら一気にイノベーションが爆発する、夢のような代物ではない。しかし、導入することで現状よりは良くなる。

著作権は考える法律だ、という福井さんの言は強く印象に残っています。

グレーゾーンについて、しっかり枠組みを作ってしまうより、それについて議論を深める方が得られるものが多い。

確かに変容するコンテンツの法律は、日々議論を続けていてもきっと結論は出ないでしょう。機械的な基準は、決めた次の日には微妙に意味を失ってしまうのではないか、大袈裟かもしれませんが、こう思ってしまいます。

今日の福井さんのお話には、「決めつけずに考え続ける」ことの大切さを教えられました。

著作権延長の問題についても、ともすれば遺族の権益が増えるのだろうと受け取りがちなのですが、実際は大した額を受け取れるわけではなく、クリエイターのやる気に繋がるとは言えないことなどを仰っていたり、面白い見方をたくさん教えていただきました。

食事会の場でも、考えることの大切さを戯曲の例を挙げながら説いてくださって、充実し切りでした。

本日は、本当にありがとうございました!

この場をお借りして、再度お礼を申し上げます。

0528ゼミ感想【高橋】

NC <メディアリテラシー>

digital immigrantとdigital nativeの定義がなされてからインターネットに潜む危険性についての導入があったためグループディスカッションがしやすかったです。また、最後プレゼンテーターのまとめがあって上手にしめくられていてよかったです。

メディアリテラシーはメディア特殊講義IIという授業でも扱っているテーマなのでとても議論しやすかったのですが、講義とゼミの違いは、ゼミには問題点を指摘した上で「じゃあその解決策として考えられる手段は何か」を議論できるところだと思いました。

麻薬の危険性について喚起している道徳教育では映像作品などを見てその危険性を視覚的に訴えかけていて実に効果があるものだと思います。それを応用して、メディアに潜む危険性についても段階的に子どもたちに学校で教えるべきだと思います。機能面に関しても知識はもちろん必要ではありますが、それ以上にモラルといった倫理面についての扱い方にも喚起を呼び掛けるべきで、体系的な授業ではなく追体験をさせることで説得力を持たすことが不可欠だと思いました。

CSRの一環としての「キャリア」を招いてのメディアリテラシー授業の取り組みをもっと活発にすべきだと感じました。

福井ゼミ<著作権>

福井健策さんにお越しいただいて著作権について議論させて頂きました。ゼミ生それぞれが疑問に思ったこと一つ一つに丁寧にお話しして下さって大変勉強になりました。

自分が疑問に感じていた「実用性」と「創造性」の曖昧さについてのお答えで、その曖昧さは本質的に残って社会が考えるべき境界であり、それは社会のそのときの状況・価値観によって変わりゆくものである、というのが印象的でした。曖昧さを明確化して失うものがあるよりは、悩み続けて得られるものがある方がよい、というのがとても共感した言葉でした。著作権とは考える法律であり、国や司法に任せっきりにするのではなく一般の私たちも日々意識して考えるべき事柄であることを改めて感じました。

福井さんは素晴らしいものが創作されていくことに喜びを感じると仰っていた通り、新たな創作の源泉を潰してしまうような情報の独占に注意を促しておられました。私はどちらかというと、著作権を持つ側の方で考えていたので、これから創作していく側に対しての弊害となりうる著作権という側面ではあまり考えていなかったので著作権をめぐる多用な視点を身につけることができてとても勉強になった時間でした。

遅くまで本当にありがとうございました。

digital immigrantとdigital nativeの定義がなされてからインターネットに潜む危険性についての導入があったためグループディスカッションがしやすかったです。また、最後プレゼンテーターのまとめがあって上手にしめくられていてよかったです。

メディアリテラシーはメディア特殊講義IIという授業でも扱っているテーマなのでとても議論しやすかったのですが、講義とゼミの違いは、ゼミには問題点を指摘した上で「じゃあその解決策として考えられる手段は何か」を議論できるところだと思いました。

麻薬の危険性について喚起している道徳教育では映像作品などを見てその危険性を視覚的に訴えかけていて実に効果があるものだと思います。それを応用して、メディアに潜む危険性についても段階的に子どもたちに学校で教えるべきだと思います。機能面に関しても知識はもちろん必要ではありますが、それ以上にモラルといった倫理面についての扱い方にも喚起を呼び掛けるべきで、体系的な授業ではなく追体験をさせることで説得力を持たすことが不可欠だと思いました。

CSRの一環としての「キャリア」を招いてのメディアリテラシー授業の取り組みをもっと活発にすべきだと感じました。

福井ゼミ<著作権>

福井健策さんにお越しいただいて著作権について議論させて頂きました。ゼミ生それぞれが疑問に思ったこと一つ一つに丁寧にお話しして下さって大変勉強になりました。

自分が疑問に感じていた「実用性」と「創造性」の曖昧さについてのお答えで、その曖昧さは本質的に残って社会が考えるべき境界であり、それは社会のそのときの状況・価値観によって変わりゆくものである、というのが印象的でした。曖昧さを明確化して失うものがあるよりは、悩み続けて得られるものがある方がよい、というのがとても共感した言葉でした。著作権とは考える法律であり、国や司法に任せっきりにするのではなく一般の私たちも日々意識して考えるべき事柄であることを改めて感じました。

福井さんは素晴らしいものが創作されていくことに喜びを感じると仰っていた通り、新たな創作の源泉を潰してしまうような情報の独占に注意を促しておられました。私はどちらかというと、著作権を持つ側の方で考えていたので、これから創作していく側に対しての弊害となりうる著作権という側面ではあまり考えていなかったので著作権をめぐる多用な視点を身につけることができてとても勉強になった時間でした。

遅くまで本当にありがとうございました。

【0528ゼミの感想】プロフェッショナル【戸高】

まずは本日ゼミに忙しい中来ていただいた福井健策氏にお礼を述べたいと思います。

魅力的だと思う大人にまた1人出会うことができたと心から感謝しています。

福井さんがおっしゃっていた「プロフェッショナルとは実践、言葉ではなく行動で責任を示すことができる。」ということを、自分自身、常に言葉よりもまず行動だと思い、態度を示そうとは心がけていますが、それを再び胸に刻み直したいです。

【NCメディアリテラシー】

僕が2008年に論文でやったテーマと重なる部分もあったので、自分の意見をまとめ直す機会にもなりました。

詳しくは以下のリンクから興味があれば見てみてください(http://mwr.mediacom.keio.ac.jp/kim/?cat=3)。

そもそも、日本でケータイインターネットを通じたメディアリテラシーが注目され始めたのは、学校裏サイト問題、プロフ問題などがあり、そうしたサイトを一律に青少年相手に規制すべきだ!という風潮になりました。

しかし、そこで国がその規制を一律にしてしまうと、「表現の自由」「知る権利」を侵害するのではないか。という問題にまた発展してしまいます。

そこで政府ではなく、キャリアや第三者機関によって、フィルタリングの基準や教育施策などを決めるという感じで進んで行きました。

こうして問題は解決したかの様に思われましたがまだまだ具体的に問題は残っております。

実際に教育というものも、教科書作りは第三者機関もキャリアも行っておりますが、その足並みがそろってないというのも(共通した教育の軸がない)問題ではないのか。

はたまた教育の軸がなくとも、逆に受け手側にどこの教育がいいのかと選ばせることができるし、各キャリアが強み等を活かしながら競争が起きていいのかもしれません。

しかし、根本として地方自治体単位で、中学生や小学生に携帯電話の学校への持ち込みを禁止したり、ケータイインターネットの使用の禁止を打ち出しているような所もあります。

ケータイインターネットはもちろん悪影響もありますが、自己表現や、自己開示、自己呈示的な側面もあり、使用すべきでもあるという意見があって、フィルタリング問題の話し合いがあったのにも関わらず、それを親のコントロールではなく地方自治体のコントロール下におくというのは時代に逆行してることがおきているのです。

そういった足並みを揃える為の役割を政府という者が先陣切ってやっていくべきなんじゃないのかなと思います。

【福井健策さんの話】

著作権は考え続けなければならない。この言葉に僕もはっとしました。

福井さんは人はずっと考え続けて行かなければならない。思考停止状態になってはいけない。それは政治問題に対しても同じで、「誰かがやってくれる」では何も変わらない。

法律、特に著作権法はデジタル化という時代の流れによって今最も変化すべき法なんじゃないのかと思います。そこをしっかりと問題意識をもって、ユーザーならばユーザー視点で考えて行く義務があるのでしょう。

また音楽は著作権の一元管理が行われている。それは音楽は2次利用されやすく、幅広く使われるべき性質を持っている。だからこそいちいち許可を各方面に取るのはめんどくさいのでJASRACが一元管理をしている。

では出版は無理かもしれないが、動画系コンテンツ権利も一元管理できる、というよりもすべき時代に来てるのではないか。動画編集ソフトが流通し、編集が簡単になり、2次利用されやすいコンテンツになっているのではないか。

といってもここにはN次創作を認めるかどうか、またN次創作文化がもともとあるのかといって一元管理をすべきではないとの考え方があり、そこでクリエイティブコモンズなどが出てきたのではないかと思います。

なんにせよ、福井さんには著作権に関して考え直すきっかけを頂けた以上に、人としての接し方や、話し方など対人的魅力も学ぶことができ、本当に充実していたゼミだったと思います。ありがとうございました。

魅力的だと思う大人にまた1人出会うことができたと心から感謝しています。

福井さんがおっしゃっていた「プロフェッショナルとは実践、言葉ではなく行動で責任を示すことができる。」ということを、自分自身、常に言葉よりもまず行動だと思い、態度を示そうとは心がけていますが、それを再び胸に刻み直したいです。

【NCメディアリテラシー】

僕が2008年に論文でやったテーマと重なる部分もあったので、自分の意見をまとめ直す機会にもなりました。

詳しくは以下のリンクから興味があれば見てみてください(http://mwr.mediacom.keio.ac.jp/kim/?cat=3)。

そもそも、日本でケータイインターネットを通じたメディアリテラシーが注目され始めたのは、学校裏サイト問題、プロフ問題などがあり、そうしたサイトを一律に青少年相手に規制すべきだ!という風潮になりました。

しかし、そこで国がその規制を一律にしてしまうと、「表現の自由」「知る権利」を侵害するのではないか。という問題にまた発展してしまいます。

そこで政府ではなく、キャリアや第三者機関によって、フィルタリングの基準や教育施策などを決めるという感じで進んで行きました。

こうして問題は解決したかの様に思われましたがまだまだ具体的に問題は残っております。

実際に教育というものも、教科書作りは第三者機関もキャリアも行っておりますが、その足並みがそろってないというのも(共通した教育の軸がない)問題ではないのか。

はたまた教育の軸がなくとも、逆に受け手側にどこの教育がいいのかと選ばせることができるし、各キャリアが強み等を活かしながら競争が起きていいのかもしれません。

しかし、根本として地方自治体単位で、中学生や小学生に携帯電話の学校への持ち込みを禁止したり、ケータイインターネットの使用の禁止を打ち出しているような所もあります。

ケータイインターネットはもちろん悪影響もありますが、自己表現や、自己開示、自己呈示的な側面もあり、使用すべきでもあるという意見があって、フィルタリング問題の話し合いがあったのにも関わらず、それを親のコントロールではなく地方自治体のコントロール下におくというのは時代に逆行してることがおきているのです。

そういった足並みを揃える為の役割を政府という者が先陣切ってやっていくべきなんじゃないのかなと思います。

【福井健策さんの話】

著作権は考え続けなければならない。この言葉に僕もはっとしました。

福井さんは人はずっと考え続けて行かなければならない。思考停止状態になってはいけない。それは政治問題に対しても同じで、「誰かがやってくれる」では何も変わらない。

法律、特に著作権法はデジタル化という時代の流れによって今最も変化すべき法なんじゃないのかと思います。そこをしっかりと問題意識をもって、ユーザーならばユーザー視点で考えて行く義務があるのでしょう。

また音楽は著作権の一元管理が行われている。それは音楽は2次利用されやすく、幅広く使われるべき性質を持っている。だからこそいちいち許可を各方面に取るのはめんどくさいのでJASRACが一元管理をしている。

では出版は無理かもしれないが、動画系コンテンツ権利も一元管理できる、というよりもすべき時代に来てるのではないか。動画編集ソフトが流通し、編集が簡単になり、2次利用されやすいコンテンツになっているのではないか。

といってもここにはN次創作を認めるかどうか、またN次創作文化がもともとあるのかといって一元管理をすべきではないとの考え方があり、そこでクリエイティブコモンズなどが出てきたのではないかと思います。

なんにせよ、福井さんには著作権に関して考え直すきっかけを頂けた以上に、人としての接し方や、話し方など対人的魅力も学ぶことができ、本当に充実していたゼミだったと思います。ありがとうございました。

【ホンヨミ!】0528 ウェブ2.0は夢か現実か【吉田】

『ウェブ2.0は夢か現実か』佐々木俊尚著

本書は、世間をにぎわしたテレビ局とIT企業による通信と放送の融合を巡る戦いなど日本におけるインターネット企業の発展の歴史を軸に、堀江貴文氏に代表される「ウェブの世界の不思議な人々」の行動や発言と彼らが作り出した日本のネット文化・ネットビジネスについて体系的に分析している。

特にインターネットと旧来のメディアの対立について、その背景も含めて詳しく分析されており、二つの業界について理解を深めることができた。

しかし、本書が特に特筆すべき点は、「ウェブ2.0」という言葉がまだ広がっておらず、ツイッターやユーストリームと言った企業が日本で知られる前の2006年に、現在のネット社会についてかなり正確に予測している点である。

ドッグイヤーと言われるインターネット業界に関する本としては3年前の本は少し新味に欠けるが、その分現在に立って3年前になされた予測を読むとネット業界の変化の速さを改めて実感した。

本書は、世間をにぎわしたテレビ局とIT企業による通信と放送の融合を巡る戦いなど日本におけるインターネット企業の発展の歴史を軸に、堀江貴文氏に代表される「ウェブの世界の不思議な人々」の行動や発言と彼らが作り出した日本のネット文化・ネットビジネスについて体系的に分析している。

特にインターネットと旧来のメディアの対立について、その背景も含めて詳しく分析されており、二つの業界について理解を深めることができた。

しかし、本書が特に特筆すべき点は、「ウェブ2.0」という言葉がまだ広がっておらず、ツイッターやユーストリームと言った企業が日本で知られる前の2006年に、現在のネット社会についてかなり正確に予測している点である。

ドッグイヤーと言われるインターネット業界に関する本としては3年前の本は少し新味に欠けるが、その分現在に立って3年前になされた予測を読むとネット業界の変化の速さを改めて実感した。

【ホンヨミ!】0528②電子書籍の衝撃【斎藤】

最近では電子書籍関連の書籍を読む機会が多く、電子書籍が持つメリットを日々強く感じる。電子書籍と言ってもその領域は幅広く、全てを総括していくことは難しいので、今回新たに関心を持った読書量について考えてみる。これまで私自身が電子書籍に抱いていたイメージは利用頻度は多いが量に関して言えば従来の紙媒体に比べると少ないだろうということだった。特に、携帯などを用いた書籍の閲覧は隙間時間を生かして断片的に読むだろうと推測していた。

しかし、アメリカで行われ調査によるとアメリカ人は10万500語程度にふれており、そのうち36%を実際に読んでいるらしい。ネット上では紙面の制限がないため長い文章でも掲載可能であることもその一因である。また、特に女子高生などは携帯を利用して長い文章を読むことが当たり前の感覚になってきており、携帯小説などを集中して読むことに抵抗は少ない。つまり、現代人は一般的に言われているほど活字離れをしていないのだった。むしろ若い世代を中心にブログなどの利用は広がっており、文字をつかって情報を発信することに対する抵抗感は少ないのかもしれない。従来の紙媒体を介した読書量は減っているかもしれないが、単に活字について考えてみると今日言われているほど深刻ではないのもしれない。

そういった中で、一般人による情報発信は増えており、その際には情報の質の低下が懸念される。たしかにその指摘は否定できない。日常の些末なことであってもネット上などで公開することは従来の情報発信の姿勢からしたら、非常にくだらないことにおもえる。一方でそのような土壌を生かして、様々なコンテンツの造り手が生まれてくることも期待できる。

これからの時代は、ツイッターに象徴されるように質より量が重視されてくるのではないかと感じた。逆説的ではあるが圧倒的な量があるからこそ、その中で真に価値を持つものが求められてくる。しかし、それらが必然的に生き残るかどうかは保証できない。有為な情報をピックアップする為の手段をそれぞれが確保していくことはこれからの時代では重要となると思う。

【ホンヨミ!0528②】インターネット新時代【高橋】

インターネット新時代 村井純(著)

本著はインターネットにまつわる話題や問題点などを広くぎっしり詰め込んだ内容となっており、ネットに関する全般的な知識を得たいと思う人に最適の入門書となっている。

例えばインターネットのフィルタリングと個人情報についての部分である。フィルタリングやGPSなどで、子どもを保護する親。しかし、何をネット見れるものには制限をかけられ、どこでいつ何をしているかが逐一親にわかってしまうことは、子どもの権利やプライバシーを侵害してしまうのではないだろうか、と懸念してしまう。何事も過剰はよくないが、親の裁量に委ねられる部分ではあるものの子どもの権利をしっかりと尊重する必要があると感じた。

デジタルサイネージやガラパゴス化、クラウドコンピューティング、IPTV、ネットの中立性…ここ1ヶ月で得た知識であるが本著ではすべての事柄にふれられていて、予備知識が少しあるだけで格段に理解しやすくなることを実感することができた。

幅広いテーマを扱っている手前、あまり深くまで言及されていないのは残念だったが、広く浅くインターネット新時代の現状と課題を知りたいと思う読者にはもってこいの本となっていて、随所に著者の体験や視点を織り交ぜていることによって読者を飽きさせない構成にもなっている。

個人的に興味をもったのは国境を越える電波を扱う制度の今後の課題についてで、あまり耳にしたことがないからこそ気になった部分である。国境を越えて利用できるようになる電波は電波行政における問題点になると著者は述べているが、具体的にどんな問題がどういった国の間で起こっているのか、または起こりうるのかについて詳しく知りたいと思った。

本著はインターネットにまつわる話題や問題点などを広くぎっしり詰め込んだ内容となっており、ネットに関する全般的な知識を得たいと思う人に最適の入門書となっている。

例えばインターネットのフィルタリングと個人情報についての部分である。フィルタリングやGPSなどで、子どもを保護する親。しかし、何をネット見れるものには制限をかけられ、どこでいつ何をしているかが逐一親にわかってしまうことは、子どもの権利やプライバシーを侵害してしまうのではないだろうか、と懸念してしまう。何事も過剰はよくないが、親の裁量に委ねられる部分ではあるものの子どもの権利をしっかりと尊重する必要があると感じた。

デジタルサイネージやガラパゴス化、クラウドコンピューティング、IPTV、ネットの中立性…ここ1ヶ月で得た知識であるが本著ではすべての事柄にふれられていて、予備知識が少しあるだけで格段に理解しやすくなることを実感することができた。

幅広いテーマを扱っている手前、あまり深くまで言及されていないのは残念だったが、広く浅くインターネット新時代の現状と課題を知りたいと思う読者にはもってこいの本となっていて、随所に著者の体験や視点を織り交ぜていることによって読者を飽きさせない構成にもなっている。

個人的に興味をもったのは国境を越える電波を扱う制度の今後の課題についてで、あまり耳にしたことがないからこそ気になった部分である。国境を越えて利用できるようになる電波は電波行政における問題点になると著者は述べているが、具体的にどんな問題がどういった国の間で起こっているのか、または起こりうるのかについて詳しく知りたいと思った。

2010年5月27日木曜日

ホンヨミ!②ネットがテレビを飲み込む日【黄】

Sinking of TV

ネットがテレビを飲み込む日 池田信夫/西和彦/林紘一郎/原淳一郎/山田肇

本書は一言で言うならばデジダル社会の説明書、と言い切れる。

放送とは何ぞやから始まり、電波、通信、ジャーナリズム、インフラとコンテンツ、 通信と放送の融合の先にあるもの、映像産業、著作権など幅広くカバーしている。

この中で特に印象深かったのは、第6章の通信と放送の融合は何を変えていくのか、の章だ。

この章は5人の著者による座談会の記録が掲載されている。

以下本文からの抜粋

山田さん「現実に技術として通信と放送の融合が可能になったけど、これをどうビジネスチャンスに生かしていくか考えていく必要がある」

林さん「新聞社は何を守ろうとしているのでしょうか?」

原さん「何にも犯されないメディアの秩序を守ろうとしている」

林さん「インフラただ乗り論」

本書を読み進めると通信と放送の融合が何なのかはある程度イメージがつくれる。しかしながらこの特性を生かしたビジネスモデルとはどんなものなのか、興味がわいた。そして新聞社が守ろうとしている何にも犯されない秩序とは何だろうか。それは、皆共通の認識を持ってるんだろうか。

そして最後にインフラただ乗り論。ここまで来たときに既に金ゼミのNCで取り上げられた話題が二つ目に…。検索しなくてもわかる自分にニンマリ。自分の成長が少しばかり感じられたような気がして嬉しくなった。

ネットがテレビを飲み込む日 池田信夫/西和彦/林紘一郎/原淳一郎/山田肇

本書は一言で言うならばデジダル社会の説明書、と言い切れる。

放送とは何ぞやから始まり、電波、通信、ジャーナリズム、インフラとコンテンツ、 通信と放送の融合の先にあるもの、映像産業、著作権など幅広くカバーしている。

この中で特に印象深かったのは、第6章の通信と放送の融合は何を変えていくのか、の章だ。

この章は5人の著者による座談会の記録が掲載されている。

以下本文からの抜粋

山田さん「現実に技術として通信と放送の融合が可能になったけど、これをどうビジネスチャンスに生かしていくか考えていく必要がある」

林さん「新聞社は何を守ろうとしているのでしょうか?」

原さん「何にも犯されないメディアの秩序を守ろうとしている」

林さん「インフラただ乗り論」

本書を読み進めると通信と放送の融合が何なのかはある程度イメージがつくれる。しかしながらこの特性を生かしたビジネスモデルとはどんなものなのか、興味がわいた。そして新聞社が守ろうとしている何にも犯されない秩序とは何だろうか。それは、皆共通の認識を持ってるんだろうか。

そして最後にインフラただ乗り論。ここまで来たときに既に金ゼミのNCで取り上げられた話題が二つ目に…。検索しなくてもわかる自分にニンマリ。自分の成長が少しばかり感じられたような気がして嬉しくなった。

【ホンヨミ!】嗤う日本の「ナショナリズム」【戸高】

北田暁大著『嗤う日本の「ナショナリズム」』

「嗤う」という漢字をみなさん読めますか?僕は最初なんて読んでいいのかわからずググりました。「わらう」と読むらしいです。「笑う」よりも「嘲笑」的なニュアンスが込められているそうです。

これは昨今の(本著の中では60年代〜70年代の学生闘争、80年代のマスコミが提示する価値体系を十分に咀嚼し、自分の記号的位置を演出するという、マスコミが演出する秩序のなかで位置取りをすることを求められていた消費文化、そして90年代の若者と順を追って説明しているが)若者文化、特に2ちゃんねるによく見られると筆者は述べている。

ここでは「繋がりの社会性」というものがひとつキーワードとなって出てくる。

90年代半ば以降になると、自らと非常に近い位置にある友人との繋がりを重視する様になる。と筆者は述べている。その繋がりは共通の趣味、カタログと言った第三項によって担保される物ではなく、携帯電話の自己目的的な使用に見られる様に(私はあなたとコミュニケーションしてるんですよー)、繋がりの継続そのものを目的としている。理念、共通価値の支えのない共同体が形成されているのだ。

この現象を2ちゃんねる内では、マスメディアを、繋がるために、コミュニケーションの素材として消費する、としている。

従来、情報を流し、ジャーナリズムの役割を担っていたテレビや新聞が、2ちゃんねる内のニュース実況板などで、アナウンサーの言動や、コラムニストの批評する態度等を何かにつけて批判し、それをAAや2ちゃんねる特有の言葉遣いを用いて、コミュニケーションを楽しむ為の1つのツールとなっていると言うのだ。

つまり2ちゃんねるはマスメディアの為の内輪なのではなく、内輪の為のマスメディアといった構図を作り出している。

では、このように、自分達が繋がる為に、マスメディア、もしくは日常をコミュニケーションのツールとして利用しているのは、2ちゃんねらーだけなのか?

そんなことはないだろう。我々も同じようなことを無意識に行っているのだ。

例えば電車に乗っている際に、明らかにこの人はカツラなのではないか、といったサラリーマンが自分の目の前に座ったとする。これを見てあなたはどうするか。

もちろん何もせず、「あーカツラなんやなー。はげたくないなー。」と思うだけで終わりの人もいるかもしれない。しかし、このことをmixiやtwitterといったソーシャルメディア、もしくは誰か友人に直接メールで伝えるかもしれない。言わば実況を行うのだ。

これは本質的には2ちゃんねらーの実況板での行為と何ら変わらない。繋がりを継続する為の行為だ。

しかし、この繋がりを常時求める若者の傾向は、そしてそのような若者が作り出す共同体は果たして筆者が述べるような、「理念、共通価値の支えのない共同体」なのだろうか。

僕はそうは思わない。先日の書評でも書いたが、アンダーソンの「想像の共同体」を成り立たせる条件として、

1同じ時間を生きている感覚(同時性)

2同じ境界の内部に属している感覚(限定性)

があった。2ちゃんねるの実況はまさしく実況という「同時性」が重要になってくるし、その実況板にいるという「限定性」も担保されている。そしてその実況板に集まってくる人々は(特に実況を行う様な2ちゃんねらーはその板に常駐している人々が大半だろう)その板における目的、共通価値をもっているのではないか。

むしろそういった目的や共通価値を彼らが作り出したのだと言ってもいいのかもしれない。AAや決まり文句等が生まれ、それがどのような文脈において使われるのか。また、極度に右傾化したような言質等もそうなのではなかろうか。

このように繋がりを感じているからには、何かしらの共通の価値観があるのではないかと僕は思う。

また、筆者は「その繋がりは共通の趣味、カタログと言った第三項によって担保される物ではない。」とも言っている。これについても僕は少し疑問を感じる。

みなさんはtwitterなどでとりあえずのフォロワーを増やす際には何を基準にフォロワーを増やすだろうか。リアルでの知り合いとしかフォローしあわないといった人もいるかもしれないが、大半の人は自分の興味ある有名人や共通の趣味のある人を選ぶだろう。

ここでやはり「共通の趣味」というものは重要視されているのではなかろうか。もちろんこの本が書かれたのは2005年で主に00年代前半までの若者文化についての分析がなされている本なので、まだソーシャルメディアというものが十分に発達していなかったのであまり意識しなかったのかもしれない。

しかし、現在ではむしろ趣味といった物が以前より意識される物となっている。08年の論文活動を行っていた時に何かで読んだのだが、現在の高校生には、初対面の同級生などと会う時に、前略プロフなどで相手がどのようなことに興味をもっているのか等について確認してからでないと、話すことができないという者が増えているらしいのだ。

このように趣味がより意識される時代になると、twitterという場で「想像の共同体」が作られるのではなく、自分がその趣味にあわせてフォロワーを選んだ、フォロワー同士の中でより細かい想像の共同体が作られているのかもしれない。(リスト毎になど)

趣味を繋がりの社会性のために消費する時代。これがソーシャルメディア時代の若者の文化消費の形なのかもしれない。

「嗤う」という漢字をみなさん読めますか?僕は最初なんて読んでいいのかわからずググりました。「わらう」と読むらしいです。「笑う」よりも「嘲笑」的なニュアンスが込められているそうです。

これは昨今の(本著の中では60年代〜70年代の学生闘争、80年代のマスコミが提示する価値体系を十分に咀嚼し、自分の記号的位置を演出するという、マスコミが演出する秩序のなかで位置取りをすることを求められていた消費文化、そして90年代の若者と順を追って説明しているが)若者文化、特に2ちゃんねるによく見られると筆者は述べている。

ここでは「繋がりの社会性」というものがひとつキーワードとなって出てくる。

90年代半ば以降になると、自らと非常に近い位置にある友人との繋がりを重視する様になる。と筆者は述べている。その繋がりは共通の趣味、カタログと言った第三項によって担保される物ではなく、携帯電話の自己目的的な使用に見られる様に(私はあなたとコミュニケーションしてるんですよー)、繋がりの継続そのものを目的としている。理念、共通価値の支えのない共同体が形成されているのだ。

この現象を2ちゃんねる内では、マスメディアを、繋がるために、コミュニケーションの素材として消費する、としている。

従来、情報を流し、ジャーナリズムの役割を担っていたテレビや新聞が、2ちゃんねる内のニュース実況板などで、アナウンサーの言動や、コラムニストの批評する態度等を何かにつけて批判し、それをAAや2ちゃんねる特有の言葉遣いを用いて、コミュニケーションを楽しむ為の1つのツールとなっていると言うのだ。

つまり2ちゃんねるはマスメディアの為の内輪なのではなく、内輪の為のマスメディアといった構図を作り出している。

では、このように、自分達が繋がる為に、マスメディア、もしくは日常をコミュニケーションのツールとして利用しているのは、2ちゃんねらーだけなのか?

そんなことはないだろう。我々も同じようなことを無意識に行っているのだ。

例えば電車に乗っている際に、明らかにこの人はカツラなのではないか、といったサラリーマンが自分の目の前に座ったとする。これを見てあなたはどうするか。

もちろん何もせず、「あーカツラなんやなー。はげたくないなー。」と思うだけで終わりの人もいるかもしれない。しかし、このことをmixiやtwitterといったソーシャルメディア、もしくは誰か友人に直接メールで伝えるかもしれない。言わば実況を行うのだ。

これは本質的には2ちゃんねらーの実況板での行為と何ら変わらない。繋がりを継続する為の行為だ。

しかし、この繋がりを常時求める若者の傾向は、そしてそのような若者が作り出す共同体は果たして筆者が述べるような、「理念、共通価値の支えのない共同体」なのだろうか。

僕はそうは思わない。先日の書評でも書いたが、アンダーソンの「想像の共同体」を成り立たせる条件として、

1同じ時間を生きている感覚(同時性)

2同じ境界の内部に属している感覚(限定性)

があった。2ちゃんねるの実況はまさしく実況という「同時性」が重要になってくるし、その実況板にいるという「限定性」も担保されている。そしてその実況板に集まってくる人々は(特に実況を行う様な2ちゃんねらーはその板に常駐している人々が大半だろう)その板における目的、共通価値をもっているのではないか。

むしろそういった目的や共通価値を彼らが作り出したのだと言ってもいいのかもしれない。AAや決まり文句等が生まれ、それがどのような文脈において使われるのか。また、極度に右傾化したような言質等もそうなのではなかろうか。

このように繋がりを感じているからには、何かしらの共通の価値観があるのではないかと僕は思う。

また、筆者は「その繋がりは共通の趣味、カタログと言った第三項によって担保される物ではない。」とも言っている。これについても僕は少し疑問を感じる。

みなさんはtwitterなどでとりあえずのフォロワーを増やす際には何を基準にフォロワーを増やすだろうか。リアルでの知り合いとしかフォローしあわないといった人もいるかもしれないが、大半の人は自分の興味ある有名人や共通の趣味のある人を選ぶだろう。

ここでやはり「共通の趣味」というものは重要視されているのではなかろうか。もちろんこの本が書かれたのは2005年で主に00年代前半までの若者文化についての分析がなされている本なので、まだソーシャルメディアというものが十分に発達していなかったのであまり意識しなかったのかもしれない。

しかし、現在ではむしろ趣味といった物が以前より意識される物となっている。08年の論文活動を行っていた時に何かで読んだのだが、現在の高校生には、初対面の同級生などと会う時に、前略プロフなどで相手がどのようなことに興味をもっているのか等について確認してからでないと、話すことができないという者が増えているらしいのだ。

このように趣味がより意識される時代になると、twitterという場で「想像の共同体」が作られるのではなく、自分がその趣味にあわせてフォロワーを選んだ、フォロワー同士の中でより細かい想像の共同体が作られているのかもしれない。(リスト毎になど)

趣味を繋がりの社会性のために消費する時代。これがソーシャルメディア時代の若者の文化消費の形なのかもしれない。

【ホンヨミ!】著作権の世紀【矢野】

著作権について非常に分かりやすく説明してある本で、普段認識の薄かった著作権について深く理解を深められれた。情報過多、そして技術が日進月歩している中でいかにその権利の統制が難しいことなのかがわかった。中でも終章の情報の海の図は知識を整理するのに役立った。破線の部分、いわゆるグレーゾーンは私も福井さんと同じくある程度残しておくことが大切だと思った。特に著作物に関しては然るべきである。全て法で固められればある種のコストは減るであろうが、人間各々が思いを込めて創造した作品である以上、一つ一つの事例を法という枠に完全に当てはめていくのは不可能だと思うし、酷だと思う。そのことに付随して、この本の中で心に残ったフレーズについて書きたい。第5章の「作品の死は、著作権の保護期間が終わることではなく、滅失し、人々から忘れ去られることなのです(本文より抜粋)」というところだ。著作者の権利を確立することで、創作者の意欲を掻き立て、素晴らしいものを世に送り出すシステムを構築することは確かに重要である。しかし、その権利を過剰に振りかざすことによって逆にその作品が広まらなくなったならば本末転倒だ。非常に難しいジレンマを抱えていると感じた。著作者一人一人、著作物一つ一つにしっかり対応したいが、コストは莫大。法を変えていくにも世界の国と足並みをそろえねばならないから、ドラスティックな案は採用できない・・・。なにか明るい案はないのかと非常に考えさせられた。

著作権が自分にとって意外にとても身近なものであると感じ、これからも深く考えていきたいと思った。

質問

①スターバックス™のように企業が疑似著作権として自由領域にありそうな情報を囲い込むことの背景に、企業の主にどんな意図が働いているのしょうか?(これによる収入等も企業はある程度期待しているのでしょうか。)

②ベルヌ条約が今後新しい形になることは予想されますか?またその時どのようなものに変わるでしょうか?世界的に著作権がどう変わっていくのか知りたいと思いました。

③本書に書いてあることではなく、著作権についてなのですが、Wikipediaの著作権はどうなるのでしょうか?人々がアメーバブログに書き込んだ文章の著作権がその文章を描いた人間にあるならば、Wikipediaもその書き込んだ人にあると思いますが、匿名であるだろうし、単語単位で書き換えを行う人もいるかもしれません。ならばWikipediaのコピペは現段階の著作権の統制にどのように障るのか知りたいと思いました。

著作権が自分にとって意外にとても身近なものであると感じ、これからも深く考えていきたいと思った。

質問

①スターバックス™のように企業が疑似著作権として自由領域にありそうな情報を囲い込むことの背景に、企業の主にどんな意図が働いているのしょうか?(これによる収入等も企業はある程度期待しているのでしょうか。)

②ベルヌ条約が今後新しい形になることは予想されますか?またその時どのようなものに変わるでしょうか?世界的に著作権がどう変わっていくのか知りたいと思いました。

③本書に書いてあることではなく、著作権についてなのですが、Wikipediaの著作権はどうなるのでしょうか?人々がアメーバブログに書き込んだ文章の著作権がその文章を描いた人間にあるならば、Wikipediaもその書き込んだ人にあると思いますが、匿名であるだろうし、単語単位で書き換えを行う人もいるかもしれません。ならばWikipediaのコピペは現段階の著作権の統制にどのように障るのか知りたいと思いました。

【ホンヨミ!】著作権の世紀【吉田】

ブログアップが遅くなりましてすみません。

複雑な著作権の世界について、具体的な事例も交えつつ体系的に説明されていて、とても読みやすい本でした。前作の『著作権とは何か』と比較するとデジタル化と著作権の問題など最近の話題を中心に論じており、新たな発見が多くありました。

「創作物の独占」という著作権の基本概念が、情報を簡単に複製・頒布できる情報化社会の中でどのように保護されていくべきかということについて改めて考えさせられました。特に著作物を社会全体の資源として考えるクリエイティブ・コモンズに基づく「弱い著作権者像」が、情報化社会と著作権の関係をより生産的なものにできるのではないかと思います。

前著も踏まえて福井さんに以下の3つのことを聞きたいです。

①日本においては著作権者の許可を受けていないパロディは、どうすれば法律的に認められるのか。

②フェアユースの4要素にある「オリジナル作品に市場でダメージを与えない」は具体的にどのように評価するか。

③美術工芸品については「独立して観賞の対象になるくらい高度の芸術性・審美性があれば、実用品のデザインでも著作物になる」ということでしたが、MOMAに展示されている「実用品」はどのような判断になるのか。

福井さんのお話が聞けることを楽しみにしています。

複雑な著作権の世界について、具体的な事例も交えつつ体系的に説明されていて、とても読みやすい本でした。前作の『著作権とは何か』と比較するとデジタル化と著作権の問題など最近の話題を中心に論じており、新たな発見が多くありました。

「創作物の独占」という著作権の基本概念が、情報を簡単に複製・頒布できる情報化社会の中でどのように保護されていくべきかということについて改めて考えさせられました。特に著作物を社会全体の資源として考えるクリエイティブ・コモンズに基づく「弱い著作権者像」が、情報化社会と著作権の関係をより生産的なものにできるのではないかと思います。

前著も踏まえて福井さんに以下の3つのことを聞きたいです。

①日本においては著作権者の許可を受けていないパロディは、どうすれば法律的に認められるのか。

②フェアユースの4要素にある「オリジナル作品に市場でダメージを与えない」は具体的にどのように評価するか。

③美術工芸品については「独立して観賞の対象になるくらい高度の芸術性・審美性があれば、実用品のデザインでも著作物になる」ということでしたが、MOMAに展示されている「実用品」はどのような判断になるのか。

福井さんのお話が聞けることを楽しみにしています。

著作権の世紀 変わる情報の独占制度 【黄】

全体的に読みやすく、使われていた例も身近かつ記憶に残っているものが多かった為理解がスムーズにいった。

近年、あらゆるマスメディアを通してよく耳にする著作権。知っているようで知らない事の方が多い。普段何気なくやっているテレビ番組の録画だって「私的利用のための複製」という例外規定が認められていなければ違法とのこと。

著作権とは、文学や学術、美術、音楽、映像などの創作物について、創作者が一定期間独占できる権利のことを指す。この制度によって創作者の利益が守られ、さらなる創作活動につながっていく。

インターネットが整備され、膨大な量の情報が流れ込んできてから、我々だけでは、どれが著作権が守られるもので、どれがそうじゃないのか正直判断に困るものが多くなってきている。

100年もの歳月をかけて整備された著作権が現代社会とどのように関わっているのかを本書は展開している。

本書の中で、とくに興味深く読み進めたのは、まず第一章の“著作物とは如何なるものなのか”の箇所と、第三章の“模倣とオリジナルの間の境界”だと言いたい。

第一章は何が著作物と言えるのかを理解する基礎として非常に役立ったし、第三章においては、本書のタイトルを聞いた時、真っ先に思い浮かんだのが森進一さんの「おふくろさん」騒動だったため印象に強く残った。

第三章、そして本全体を通して思ったことは、著作権は、あっちを立てればこっちが立たない矛盾をはらんだ権利であること、そしてこの権利は主張し、獲得しないとならない権利なんだという事だ。

めまぐるしい勢いで情報化社会に対応していかなければならない著作権。本書は、情報の流通とその独占をどうなっていくのかを様々な局面からアプローチしている一冊だと言える。

近年、あらゆるマスメディアを通してよく耳にする著作権。知っているようで知らない事の方が多い。普段何気なくやっているテレビ番組の録画だって「私的利用のための複製」という例外規定が認められていなければ違法とのこと。

著作権とは、文学や学術、美術、音楽、映像などの創作物について、創作者が一定期間独占できる権利のことを指す。この制度によって創作者の利益が守られ、さらなる創作活動につながっていく。

インターネットが整備され、膨大な量の情報が流れ込んできてから、我々だけでは、どれが著作権が守られるもので、どれがそうじゃないのか正直判断に困るものが多くなってきている。

100年もの歳月をかけて整備された著作権が現代社会とどのように関わっているのかを本書は展開している。

本書の中で、とくに興味深く読み進めたのは、まず第一章の“著作物とは如何なるものなのか”の箇所と、第三章の“模倣とオリジナルの間の境界”だと言いたい。

第一章は何が著作物と言えるのかを理解する基礎として非常に役立ったし、第三章においては、本書のタイトルを聞いた時、真っ先に思い浮かんだのが森進一さんの「おふくろさん」騒動だったため印象に強く残った。

第三章、そして本全体を通して思ったことは、著作権は、あっちを立てればこっちが立たない矛盾をはらんだ権利であること、そしてこの権利は主張し、獲得しないとならない権利なんだという事だ。

めまぐるしい勢いで情報化社会に対応していかなければならない著作権。本書は、情報の流通とその独占をどうなっていくのかを様々な局面からアプローチしている一冊だと言える。

【ホンヨミ!】著作権の世紀【岸本】

時事の事件、判例を扱いながら、取っ付きづらい著作権の問題をやさしく解説されているので、読みやすい本でした。

読んでいて一番参考になったのは、まとめの章での「情報の海」における情報専有のあり方でした。情報専有の3つの方法には、1. 秘匿、2. 技術(DRM)、3. 法的権利があるとのことですが、2と3ではどんなに情報を囲い込んでも情報流出するリスクは常にあるので、iPodやKindleのようなゆるやかな、ユーザーのニーズを満たすような信頼ベースでの囲い込みを構築すべきであると感じました。

以下は自分なりの疑問と一部仮説です。

-----

問1. これからのアーティストはいかにして創作活動に取り組むべきか?

仮説:特に基本の創作技法が確立しているものに関しては、「パクリ」の境界線に対して気をつけながら創作を行うことが求められる。(そしてそれが結果的にアーティストの独創性につながる?)

例)音楽家の菊地成孔

音楽史研究や音楽評論を行い、また楽理的な分析も行う同氏は、従来の音楽著作権問題は「主旋律」もしくは「歌詞」のパクリが問題となり、コード進行、リズム構造やアレンジは問題にならなかったと指摘している。

また、「すべてのポップスは何らかのパクリである」と言い、自身の作品では複数の音楽をサンプリング的にコピーし、また要素要素に分解し、組み合わせ、主旋律を変化させている。

例えば、彼のグループの曲「Monkey Mush Down」ではヒップホップグループN.E.R.D.の「everyone nose」という曲のドラムとベースをほとんどそのままコピーし、その上にテクノポップグループYellow Magic Orchestraの「体操」のピアノのフレーズやジャズの帝王Miles Davisの「On the Corner」という曲のハンドクラップなど別の曲の要素要素をのせるなどしている。

この曲がただのパクリに留まらないのは、その模倣への自己言及であり、ネタ元の曲を半ば明らかにしている点、タイトルが「マッシュアップ」との言葉遊びになっている点などが挙げられる。

どこまでやると一般的に「パクリ」と認知されるのか、その境界線を見極め、自己言及的に模倣と創作のバランスを取る事がこれからのクリエーターに求められるのではないか。

※5月28日2:40追記:「リズムの著作権が問われない」という問題に関して、ダンスミュージック史で有名な「amen break」というドラムの刻み方がある。元々はThe Winstonsの「Amen Brother」という曲の中のドラムソロのわずか6小節であったが、これがサンプリングされ、テンポを変え、ヒップホップからブレイクビーツ、ドラムンベース、更にはJ-POPなど様々な音楽に流用される常套句になった。

(動画1:26頃からが「amen break」)

-----

問2. 創作ツールの普及、そしてマネタイズの普及によって、今後アマチュアのアーティスト間での著作権問題が顕在化する恐れがある?

例えば、「自作の歌」と称した歌がYouTubeにアップされ、それが注目されメジャーから発売されるようになったアーティストがいたとして、その歌が明らかに自分の歌と同じであった場合はどうするのであろうか。

仮説:顕在化したとしても徐々に移行して行くので、YouTubeやニコニコ動画に準じるCGMサービスがJASRACに代替するようなコンテンツの権利の一括管理を行って、また仲介に入るようになる。(個人で発信出来るようになったとはいえ、基本的に何らかのウェブサービス上に個人が作成したコンテンツをのせるので、ウェブサービスがUGCを集めるために代替して権利の処理をする)

-----

問3. N次創作の親作品・子作品の関係を可視化、収益の明確化は次の創造に繋がるか?

ここで問題となるのは親作品の作者への分配のしくみといかに親作品の作者が改変や加工の幅を認めるかである。

仮説:親作品の作者がクリエイティブコモンズのように幾つかの権利を放棄する、もしくは収益分配率を規定出来るようにする仕組みが必要。

-----

問4. プログラムから生成されるコンテンツに著作権は発生するか?

現在主にメディアアートなどのアート作品を中心に、プログラムが自動的にコンテンツを生成する作品がある。この場合、どこまでが著作物としてカウントされるのであろうか。

例えば、このパッチが生成する音楽は2度と同じものにはならない。こうした自動生成される音楽を仮にコンテンツとして売り出す場合、その著作権はプログラムの著作者に属するものなのであろうか。

-----

問5. 情報専有の3つの方法が示されていたが、情報は一度流出すると歯止めが利かないので、ある程度流れる事を前提にリスクをヘッジしたビジネスモデルの構築が求められるようになる?

Appleがフランス政府に非難されてiTunesで非DRMの楽曲を販売しなければならなくなったときに、その価格設定はDRM:非DRM = 1:1.3であった。これはAppleが海賊率を30%と仮定し、その条件をコンテンツ提供者に認めさせたということになる。このようにDRMに頼る事無く、料金設定を活用する事で、情報専有することが出来るのではないだろうか。

【ホンヨミ!0528①】著作権の世紀【高橋】

著作権の世紀 ― 変わる「情報の独占制度」 福井健策(著)

技術が発展していくばかりでそれに伴う法改正が追い付いていない現状。著作権をもつ権利者の利益を保障しつつ、技術とそれに伴う社会の変化に対応した法整備の必要性に深く考えさせられた本著であった。

私が特に感じた部分は著作権の変容についてで、「標準型著作権像」、「強い著作権像」、「弱い著作権像」、それぞれについて熟考するきっかけとなった。著作物に応じて著作権の捉え方を変えることができるのであれば、その媒体それぞれに適した形や方法を考えることも可能かもしれないが、ほとんどの著作物がネットを介して画像や音楽ファイルとして流通してしまう問題もあって、線引きはおろか一律に決めることも難しい。そしてそれとともに感じたのは、私たちは学校などで論文やプレゼンをする機会はあったとはいえ、著作物に対する権利そのものについて習うことがなかったのが問題だと思った。ネットにふれる機会が多い現代だからこそ早い段階から著作権について知る必要があるのではないだろうか。

また、著作権とその他の知的財産権についての違いについて感じたことは、例えばボールペンであれば実用的なので著作権は発生しなくても申請すれば実用新案権や特許権が発生して保護されるが、著作権は唯一自動的に権利が発生するとされていても、その対象となる情報が「広く創作的な表現」であるという点で、「創作的」とは具体的にどういったものであればいいのか、その裁量は誰が決めるのか、という部分に考えさせられた。「創作的」、もしくは「実用的」という定義はどうしても主観的になってしまうと考えたからだ。しかしここで公平性をもたらすのが「薄い著作権」だというが、デッドコピーでなければいいという考えは少し危険な気がする。独占することを強く認めてしまうと、少しでも類似していたら著作権に縛られて人々の創造行為に制限をかけてしまいかねないし、かといってアイデアを無断で用いてデッドコピーではないからいいだろうと作品を発表するのも元々のアイディアを思いついた人の権利を侵害することになる。そのバランスが難しい上明確化することは困難で難しい課題である。

福井さんに質問したいのは以下の点です。

1.グレー領域は明確化されていくべきだがその領域はまったくなくなるべきでないと福井さんは主張しておられますが、グレー領域に対するある種の共通認識が私たちの中にないと成立しないのではないかと私は思うのですが、そのグレー領域の明確化は一般に伝わるとお考えですか。

2.「創造」と「実用」は人によって感じ方が違うと思うのですが、それらは明確に定義づけられるべきだと思われますか。それともリベラルに、(その創造者や組織の考えの下などで)広く認められるべきだと思われますか。

宜しくお願い致します。

技術が発展していくばかりでそれに伴う法改正が追い付いていない現状。著作権をもつ権利者の利益を保障しつつ、技術とそれに伴う社会の変化に対応した法整備の必要性に深く考えさせられた本著であった。

私が特に感じた部分は著作権の変容についてで、「標準型著作権像」、「強い著作権像」、「弱い著作権像」、それぞれについて熟考するきっかけとなった。著作物に応じて著作権の捉え方を変えることができるのであれば、その媒体それぞれに適した形や方法を考えることも可能かもしれないが、ほとんどの著作物がネットを介して画像や音楽ファイルとして流通してしまう問題もあって、線引きはおろか一律に決めることも難しい。そしてそれとともに感じたのは、私たちは学校などで論文やプレゼンをする機会はあったとはいえ、著作物に対する権利そのものについて習うことがなかったのが問題だと思った。ネットにふれる機会が多い現代だからこそ早い段階から著作権について知る必要があるのではないだろうか。

また、著作権とその他の知的財産権についての違いについて感じたことは、例えばボールペンであれば実用的なので著作権は発生しなくても申請すれば実用新案権や特許権が発生して保護されるが、著作権は唯一自動的に権利が発生するとされていても、その対象となる情報が「広く創作的な表現」であるという点で、「創作的」とは具体的にどういったものであればいいのか、その裁量は誰が決めるのか、という部分に考えさせられた。「創作的」、もしくは「実用的」という定義はどうしても主観的になってしまうと考えたからだ。しかしここで公平性をもたらすのが「薄い著作権」だというが、デッドコピーでなければいいという考えは少し危険な気がする。独占することを強く認めてしまうと、少しでも類似していたら著作権に縛られて人々の創造行為に制限をかけてしまいかねないし、かといってアイデアを無断で用いてデッドコピーではないからいいだろうと作品を発表するのも元々のアイディアを思いついた人の権利を侵害することになる。そのバランスが難しい上明確化することは困難で難しい課題である。

福井さんに質問したいのは以下の点です。

1.グレー領域は明確化されていくべきだがその領域はまったくなくなるべきでないと福井さんは主張しておられますが、グレー領域に対するある種の共通認識が私たちの中にないと成立しないのではないかと私は思うのですが、そのグレー領域の明確化は一般に伝わるとお考えですか。

2.「創造」と「実用」は人によって感じ方が違うと思うのですが、それらは明確に定義づけられるべきだと思われますか。それともリベラルに、(その創造者や組織の考えの下などで)広く認められるべきだと思われますか。

宜しくお願い致します。

著作権の世紀【栫井】

"オリジナル作品の経済的損失"という考えは、日米でどう捉え方が異なるのかをお聞きしたいです。

日本は二次創作がオリジナル作品に経済的利益を還元する場合もあるのですが(特にアニメ界の場合)、アメリカではそのような利益還元システムが実現される例はあるのか、気になりました。

また、日本においてもそのようなケースがアニメ以外の産業で活かされる見込みはあるのか、あるいは活かされることなく著作権の引き締めによってなくなっていく考えなのか、というところに興味があります。

先週、福井さんがいらっしゃると聞いた後に書評をアップしたので、意見や特に着目した点は変わっていません。

-------------------------

著作権の枠組みが変化しつつある。

日本は従来、慣習を重視する文化が根付いていて、明確な法律がなくとも暗黙の了解でうまくいってきた。だが、ビジネスモデルが多様化し、法律のグレーゾーンが定められる必要性が出てきてしまった。著作権はビジネスと密接な関係にあり、さまざまな議論が交わされている。

著作権に関して、私自身はあまり無理矢理厳しく押えつけるべきではないように思う。

なぜなら、ひとつに法律は、どんなに議論を重ねても一律な正解が出ないものであるからだ。特に複雑なビジネス構図が絡む場合、事前に普遍的な枠組みを定めるのが可能とは思えないのだ。

も うひとつには、クリエイティビティの阻害である。二次創作が一次創作に付随する文化が強い日本では、これまで暗黙の了解とされてきた二次創作の著作権侵害 が完全に禁止された場合、コンテンツ産業の弱体化に繋がってしまうかもしれない。コミックマーケットに代表される同人誌文化からは、エヴァンゲリオンや涼 宮ハルヒなどに見られるように、時折一次創作に公認され出版されるようなケースもある。それらは確実に一次創作のメディアミックス戦略の一部として機能し ており、産業界の規模を拡大している。

アメリカのフェアユースの理念にも、「オリジナル作品に経済的損失を与えない」というものがある。もし二次創作が完全に禁止された場合、日本においてはむしろそのことが経済的損失に繋がる可能性もある。

コンテンツの二次利用・流用を法律で縛るよりも、逆手にとって経済的利益に変えてしまえば良いのだ。

日本は二次創作がオリジナル作品に経済的利益を還元する場合もあるのですが(特にアニメ界の場合)、アメリカではそのような利益還元システムが実現される例はあるのか、気になりました。

また、日本においてもそのようなケースがアニメ以外の産業で活かされる見込みはあるのか、あるいは活かされることなく著作権の引き締めによってなくなっていく考えなのか、というところに興味があります。

先週、福井さんがいらっしゃると聞いた後に書評をアップしたので、意見や特に着目した点は変わっていません。

-------------------------

著作権の枠組みが変化しつつある。

日本は従来、慣習を重視する文化が根付いていて、明確な法律がなくとも暗黙の了解でうまくいってきた。だが、ビジネスモデルが多様化し、法律のグレーゾーンが定められる必要性が出てきてしまった。著作権はビジネスと密接な関係にあり、さまざまな議論が交わされている。

著作権に関して、私自身はあまり無理矢理厳しく押えつけるべきではないように思う。

なぜなら、ひとつに法律は、どんなに議論を重ねても一律な正解が出ないものであるからだ。特に複雑なビジネス構図が絡む場合、事前に普遍的な枠組みを定めるのが可能とは思えないのだ。

も うひとつには、クリエイティビティの阻害である。二次創作が一次創作に付随する文化が強い日本では、これまで暗黙の了解とされてきた二次創作の著作権侵害 が完全に禁止された場合、コンテンツ産業の弱体化に繋がってしまうかもしれない。コミックマーケットに代表される同人誌文化からは、エヴァンゲリオンや涼 宮ハルヒなどに見られるように、時折一次創作に公認され出版されるようなケースもある。それらは確実に一次創作のメディアミックス戦略の一部として機能し ており、産業界の規模を拡大している。

アメリカのフェアユースの理念にも、「オリジナル作品に経済的損失を与えない」というものがある。もし二次創作が完全に禁止された場合、日本においてはむしろそのことが経済的損失に繋がる可能性もある。

コンテンツの二次利用・流用を法律で縛るよりも、逆手にとって経済的利益に変えてしまえば良いのだ。

[ホンヨミ!]0528①著作権の世紀[矢部]

著作権の世紀ー変わる「情報の独占制度」 福井健策(著)

この本を読み、著作権を考える上で根底にあるものは、「創作者が知恵と努力に見合う収益を得ることができ、それを原動力に、再投資をすることができること」だと分かった。加えてそれを考えていく上で、著作権には多くのグレーゾーンが存在する。しかしそのグレーゾーンかそうでないかの境界はとても曖昧で、一概に判断することができないのが現状だ。例えば、すっきりとしないものとして、「創作的な表現」と「ありふれた表現」の境目、「アイディア」と「表現」などがある。これは実に僕にとって分かりにくいものだ。

そして次に、肖像権やパブリシティ権といった権利についてである。社会上では事実的、著作権のような扱いを受けているが、法的根拠が一切なく、情報の囲い込みをしている権利のことである(=擬似著作権)。肖像権という商業利用など関係のない権利としてまず存在しているのか、そしてパブリシティ権を含めた「肖像権」とのその違いは何なのかが気になった。

最後にDRM。DRMが契約や技術でコピーや複製を制限することだというのは分かっているのですが、本書にはたくさんこれ以外にもいろいろなことが書いてあったので、自分の中で整理することができていないので、もっと知りたい。特に詳しく分かりやすく知りたいことは、「私的補償金」や「DRM課金」についてである。補償金とDRMの内容が関わっているように感じたのでもし聞ければ幸いである。

僕の聞きたい点をまとめると、

①グレーな境界について

②肖像権とパブリシティ権

③DRM全般(私的補償金関連)について

の3つである。

この本を読み、著作権を考える上で根底にあるものは、「創作者が知恵と努力に見合う収益を得ることができ、それを原動力に、再投資をすることができること」だと分かった。加えてそれを考えていく上で、著作権には多くのグレーゾーンが存在する。しかしそのグレーゾーンかそうでないかの境界はとても曖昧で、一概に判断することができないのが現状だ。例えば、すっきりとしないものとして、「創作的な表現」と「ありふれた表現」の境目、「アイディア」と「表現」などがある。これは実に僕にとって分かりにくいものだ。

そして次に、肖像権やパブリシティ権といった権利についてである。社会上では事実的、著作権のような扱いを受けているが、法的根拠が一切なく、情報の囲い込みをしている権利のことである(=擬似著作権)。肖像権という商業利用など関係のない権利としてまず存在しているのか、そしてパブリシティ権を含めた「肖像権」とのその違いは何なのかが気になった。

最後にDRM。DRMが契約や技術でコピーや複製を制限することだというのは分かっているのですが、本書にはたくさんこれ以外にもいろいろなことが書いてあったので、自分の中で整理することができていないので、もっと知りたい。特に詳しく分かりやすく知りたいことは、「私的補償金」や「DRM課金」についてである。補償金とDRMの内容が関わっているように感じたのでもし聞ければ幸いである。

僕の聞きたい点をまとめると、

①グレーな境界について

②肖像権とパブリシティ権

③DRM全般(私的補償金関連)について

の3つである。

【ホンヨミ!】0528①著作権の世紀【山本】

テレビ番組の二次利用に関する部分が特に興味深かった。角川アニメや主要なレコード会社が動画投稿サイトを自社のプロモーションに活用する姿を見て、「テレビ局も同様の取り組みをするべきだ。テレビ局はウェブに対する取り組みが遅れているのではないか。」と今まで漫然と感じていた。しかし、商品自体の売り上げを収益とするレコード会社と、広告費が主要な収益減であるテレビ局はビジネスモデルがまるっきり異なるため、テレビ局が動画配信サイトに乗り出さない理由も成る程確かに納得のいくものだ。初めてコンテンツの二次利用に乗り出したのがNHKの“NHKオンデマンド”であった点も合点がいく。フリービジネスが注目されている今日、なんでもフリーにすれば良いといった訳ではないことを実感した。授業では、テレビ局が二次利用をどのように行っていくべきか是非伺いたい。

また、カバー・アレンジについて書かれた章で、「おふくろさん」の一連の騒動の話が興味深かった。作詞家川内さんは、森進一さんのバースが気に入らなかったということだが、この話を読んで、昨年角川デジックスにヒアリングに行ったときのことを思い出した。ヒアリングの際、角川デジックスの方は「アマチュアによるMAD動画を角川が認証するか否か見極める際には、角川作品に対する愛情があるかということもかなり重視している」といった趣旨のことをおっしゃっていた。コンテンツを扱う際、ビジネスの面だけでなく作品への愛情のような、気持ちの面がかなり大きく作用していることを実感した。

【ホンヨミ!】0528①著作権の世紀【岡本】

近年の様々な著作権問題についてしばしば思う疑問点について本書にはクリティカルな指摘があり、まさに「わが意を得たり」の思いでした。特に感じたのは「期せずして」と「つい」を区別するのは非常に難しい、ということです。もしかしたら本人さえ預かり知らぬところで無意識下にインスパイアされている例だってあるかもしれないだけに、非常にシビアな問題だと感じます。司法判断で無意識までは覗けない。その意味で「依拠性」の判断というのは本書にも述べられるとおり非常に難しい。著作権がこれだけ取り沙汰される世の中にあって露骨な盗作を行うような人もいないでしょうから(とは言え最近でも盗作関連のニュースを耳にしないわけではありませんが)、これについては今後更なる議論が必要に思われます。

特に「時間と夢」問題については福井さんの見解に全面的に賛成で、槇原氏の勝訴を歓迎します。これが規制されるとすれば、後世の自由な表現活動を妨げるレベルの規制と考えます。日本の司法が適切な判断(と少なくとも自分には思われます)を下してくれたことに敬意を表したいと思います。

これだけ著作権が取り沙汰されて露骨な盗作を行う人もいないでしょう、と書いておきながらこの例を出すのも難ですが、最近岡本真夜さんの楽曲の、中国人作曲家による盗作疑惑というのがありました。本書を読みながらずっとこのことについて考えていたのですが、この事件の一連の流れがとにかくすごくモヤモヤします。まず整理として、盗作疑惑をかけられた側が原曲の使用を申し出た上で、「じゃああなたの楽曲を使いますよ、それでいいでしょう?」という形で開き直ったようにしか見えないのですが、これで間違いないでしょうか。そしてこの問題に、舐められるにもほどがあると感じるのは自分だけでしょうか。

今回の場合特に国家間の問題も絡んでくるものであり、ましてや使われようとした先が上海万博のPRソングです。事の大小を含めて問題にするのが適切かどうかはおくとして、このような開き直りが容認されるのであれば「ばれなければ盗作し放題、ばれても逃げ道がある」といったような考え方を結果的に容認するようで、著作権問題の軽視にもつながりかねません。楽曲を使いたいのなら最初からその権利者に申し出ればいいのであって、やはり「ばれたんなら仕方ないか」という対処の仕方はどう見たっておかしい。「ちゃんと対価を払うのならいいか」という感じで沈静化した(ように見える)日本の世論にもなんとなく違和感を覚えます。この問題について、ゼミ当日は福井さんのご見解をぜひ伺いたいと考えております。

特に「時間と夢」問題については福井さんの見解に全面的に賛成で、槇原氏の勝訴を歓迎します。これが規制されるとすれば、後世の自由な表現活動を妨げるレベルの規制と考えます。日本の司法が適切な判断(と少なくとも自分には思われます)を下してくれたことに敬意を表したいと思います。

これだけ著作権が取り沙汰されて露骨な盗作を行う人もいないでしょう、と書いておきながらこの例を出すのも難ですが、最近岡本真夜さんの楽曲の、中国人作曲家による盗作疑惑というのがありました。本書を読みながらずっとこのことについて考えていたのですが、この事件の一連の流れがとにかくすごくモヤモヤします。まず整理として、盗作疑惑をかけられた側が原曲の使用を申し出た上で、「じゃああなたの楽曲を使いますよ、それでいいでしょう?」という形で開き直ったようにしか見えないのですが、これで間違いないでしょうか。そしてこの問題に、舐められるにもほどがあると感じるのは自分だけでしょうか。

今回の場合特に国家間の問題も絡んでくるものであり、ましてや使われようとした先が上海万博のPRソングです。事の大小を含めて問題にするのが適切かどうかはおくとして、このような開き直りが容認されるのであれば「ばれなければ盗作し放題、ばれても逃げ道がある」といったような考え方を結果的に容認するようで、著作権問題の軽視にもつながりかねません。楽曲を使いたいのなら最初からその権利者に申し出ればいいのであって、やはり「ばれたんなら仕方ないか」という対処の仕方はどう見たっておかしい。「ちゃんと対価を払うのならいいか」という感じで沈静化した(ように見える)日本の世論にもなんとなく違和感を覚えます。この問題について、ゼミ当日は福井さんのご見解をぜひ伺いたいと考えております。

2010年5月26日水曜日

【ホンヨミ】0528①著作権の世紀【村山】

「著作権の保護期間延長問題」について、私は伺いたいです。

そもそも、学部柄的にも、私は著作権について考える機会はほとんど無かった。そんな私が著作権について考えるようになったきっかけは、福井健策さん著の「著作権とは何か」を読んでからである。その時にも思ったことだが、本書を読んで改めて、著作権の保護期間延長について疑問が浮かんだ。

つまり、この50年という数字が、何を基準に設定され、更になぜ20年プラスして70年に延長されたのか、という疑問である。

保護期間延長の理由として「創作振興」が挙げられている。つまり、保護期間が長い方が、創作者の意欲が高まるし、収入の増加も見込めるということである。確かに、もし自分が著作者であると仮定したら、この文脈における創作振興の意味は理解できる。しかし、本書に示されている様に、著作者の死後、急速に売り上げが落ち、死蔵される作品が非常に多いと同時に、死蔵されずに生き残った書籍に対する人気も一部の作家に集中し、「死後40年以上経って出版される2%弱の本の内、4分の3までが上位5%の著作者に集中している」というデータがある。つまり、ほとんどの著作者は、著作権に(よって期待される)よる収益を上げていないのである。

さらに、著作権の保護期間が過ぎてパブリックドメインとなった作品を基に創作された新しい作品が、出版・映画・音楽業界といった様々な業界でヒットしているという現状がある。著作権が切れたことで、自由な流通・使用が可能になり、このような状況が実現されるようになったのである。

このような状況を俯瞰すると、確かに、著作権は著作者の創作意欲を刺激し、尊厳を守るために必要だが、過度の規制は文化・社会の発展・振興を阻害しかねないように見える。

そこで、福井さんに二つのことを伺いたいと思います。

①この50年という数字が、何を基準に設定され、更になぜ20年プラスして70年に延長されたのか

一つ目は、冒頭にも記述した質問。

②福井さんは、著作権の保護期間延長に賛成か反対か。どちらの立場にせよ、その支持する理由と、福井さんが支持する立場と逆の意見(例えば、福井さんは慎重派だが、社会の潮流は延長)が社会の大勢になった時に発生するであろう問題点など。

この二点について伺いたいと思いますので、宜しくお願い致します。

そもそも、学部柄的にも、私は著作権について考える機会はほとんど無かった。そんな私が著作権について考えるようになったきっかけは、福井健策さん著の「著作権とは何か」を読んでからである。その時にも思ったことだが、本書を読んで改めて、著作権の保護期間延長について疑問が浮かんだ。

つまり、この50年という数字が、何を基準に設定され、更になぜ20年プラスして70年に延長されたのか、という疑問である。

保護期間延長の理由として「創作振興」が挙げられている。つまり、保護期間が長い方が、創作者の意欲が高まるし、収入の増加も見込めるということである。確かに、もし自分が著作者であると仮定したら、この文脈における創作振興の意味は理解できる。しかし、本書に示されている様に、著作者の死後、急速に売り上げが落ち、死蔵される作品が非常に多いと同時に、死蔵されずに生き残った書籍に対する人気も一部の作家に集中し、「死後40年以上経って出版される2%弱の本の内、4分の3までが上位5%の著作者に集中している」というデータがある。つまり、ほとんどの著作者は、著作権に(よって期待される)よる収益を上げていないのである。

さらに、著作権の保護期間が過ぎてパブリックドメインとなった作品を基に創作された新しい作品が、出版・映画・音楽業界といった様々な業界でヒットしているという現状がある。著作権が切れたことで、自由な流通・使用が可能になり、このような状況が実現されるようになったのである。

このような状況を俯瞰すると、確かに、著作権は著作者の創作意欲を刺激し、尊厳を守るために必要だが、過度の規制は文化・社会の発展・振興を阻害しかねないように見える。

そこで、福井さんに二つのことを伺いたいと思います。

①この50年という数字が、何を基準に設定され、更になぜ20年プラスして70年に延長されたのか

一つ目は、冒頭にも記述した質問。

②福井さんは、著作権の保護期間延長に賛成か反対か。どちらの立場にせよ、その支持する理由と、福井さんが支持する立場と逆の意見(例えば、福井さんは慎重派だが、社会の潮流は延長)が社会の大勢になった時に発生するであろう問題点など。

この二点について伺いたいと思いますので、宜しくお願い致します。

【ホンヨミ!】0528①著作権の世紀【斎藤】

著作権による規制に関して考える際に著作権所有者に対する対価の支払いなどの経済的な面と、作品に対する敬意が感じられるかなどの精神的な面での区別が必要だと思った。例えば、本書で取り上げら得れていた『おふくろさん騒動』の根底にあったのは作詞家、作曲家が歌手が作品を冒涜したと感じるという問題であり、この点においては経済的な手法によっての解決は無理である。この例は有名人同士の問題であったことからマスコミによる注目度も高く、両者とも問題解決に向けた裁判上の手続きなどをはじめとする様々なコストをいとわなかったと考えられる。しかし、一般の消費者に限って考えるとそうはいかない、不特定多数の人々の一人一人が作品に対して尊厳を持っているかどうかを判断することは困難であるし、そもそも作品に対する尊厳というものは、その受け手が個々で判断するものである為、一方的な規定はできない。その場合には、本来の著作権所有者を経済面でどの程度損害を与えたかどうかが問題となり、著作権を侵害した人に対しては何らかの形で罰則を与えるということになる。

また、どの程度において著作権を侵害したと言えるかの線引きが非常に難しいと感じた。オリジナルのアイディアをそのままの形で無断利用した場合などは明らかな侵害と言えるだろうが、作品の二次利用などかなり曖昧なものがあることは本書中でも示されていた。現時点で考えられる、最も合理的な判断は何らかの形で新たなアイディアを加えた場合は新しい創作物とすることだろうが、例えばミッキーマウスを原型にした新しいキャラクターを考案した際にそこから生まれる利益をアイディアを転用した者が全て獲得するかどうかに関しては疑問があるだろう。全くの無から何かを生み出すことは難しく、既成のものからインセンティブを受けることは多々あると思われる。そういったことを考慮すると著作権の所有者がその権利を侵害されたと感じたら、その都度裁判を起こして対応するといった事後的な対策が現状では最適なのではないかと感じた。法律によっては違法適法の明確なラインを引くことが難しく、その判断にはあくまで主観的な要素を含むため、様々な事例に対する一元的な規定をすることが困難なうちは条文によって明文化するべきではないと考えるからだ。あまりに規制がされてしまうと、新しい創造を阻害してしまう可能性ある。

その場合、有名な作品などの著作権を抱える者はアイディアの転用などの著作権侵害が相次ぎ、裁判などのコストがかさんでしまい、それらの費用、労力が本来得られるべき利益以上にかさんでしまうことが問題となる。その解決策の一つとして考えられるのが、角川出版がアニメなどのコンテンツをyoutube上にアップすることを認めている例である。コンテンツの二次利用を新たな創造物と認め、そこから得られる公告などのメリットに注目した点で寛大であり、合理的である。ここでは作品に対する尊敬の念も重要とされているが、それ以上にそれらをいちいち規制することのコストよりも、そこから得られるであろう利益を最大化しようとする姿勢が感じられる。

法律による一元的規制は現状において困難である以上、事後的な対応として既得権者が利益を最大化できるシステムの考案が重要だと感じた。

【ホンヨミ!】著作権の世紀【田島】

昨年度google book searchについて三田祭論文を執筆した過程で、福井さんのコラムは何度も拝見することとなった。福井さんの著作を読むのは「著作権とは何か」に続き2作目だが、法学に関する話題を私たちにも非常にわかりやすい言葉で書いてくださるところが好きだ。ウェブの発達により個人の情報発信がエンパワーされている時代、私たちが容易に著作権を侵してしまう危険性もまた高まっている。これから私たちもより著作権を理解する必要性があり、福井さんのような法学のテクニカルな部分を翻訳し、橋渡しをしてくださる人の重要性はより高まっていくのだと思う。

情報は自ずと流れる力を持っており、それを創作振興のために一時的にせき止めて利益を生み出す仕組みが著作権であるという説明は、想像しやすく腑に落ちるものであった。この「利益」という部分が著作権を考える上で大きなキーワードになっていることを本書は教えてくれる。最近「フリー」という本が話題であるが、現在インターネットには、「youtubeのアーティスト専用チャンネルによるPV公開」など、「著作権を放棄しているのか?」と心配になるくらい、著作物の無料公開が行われている。しかしそれは、フリー戦略をとることによって得られる広告効果からつながる「利益」が、それを行わなかった場合の「利益」を上回ると考えるから行われるのだ。企業側が著作権を主張するかしないかは、利益に左右される部分が大きい。

しかし、報酬請求権化のような「本質は「利益」なのだから、利益さえあればOKなはずだ」という論調は少し合理的すぎるように感じてしまう。そのやり方はgoogle book searchに似ている。「google book search」は書籍を「勝手に」スキャンし(この言い方にgoogleサイドは反発するだろう。しかし私の考えではオプトアウトとオプトインではイニシアチブをとるアクターが違うので、あえてこの表現を使いたい。)自身のウェブサービスに用いる。しかしgoogleはGBSを通じた電子書籍ビジネスをサポートしてくれる。つまり、著作権者の「利益」の部分をしっかりおさえているのだ。そしておさえているからこそ、権利者はgoogleのやり方になんだか腑に落ちないものを感じながらも、その流れに乗らざるをえない。

権利者は著作権をどんな時に主張するのか?そこには「利益の損失」という経済的側面とともに、「作品への敬意の欠如」「作品の同一性の侵害」といった感情的な側面も大きい。著作物は権利者の自己表現としての側面があるためである。後者は法律によって解決される問題というよりも、当人の姿勢が最も大事であると感じた。私は教職課程をとっているが、今の子供たちに、メディアリテラシーとともに「著作権リテラシー」といったものを教えることも大事なのではないか?

情報は自ずと流れる力を持っており、それを創作振興のために一時的にせき止めて利益を生み出す仕組みが著作権であるという説明は、想像しやすく腑に落ちるものであった。この「利益」という部分が著作権を考える上で大きなキーワードになっていることを本書は教えてくれる。最近「フリー」という本が話題であるが、現在インターネットには、「youtubeのアーティスト専用チャンネルによるPV公開」など、「著作権を放棄しているのか?」と心配になるくらい、著作物の無料公開が行われている。しかしそれは、フリー戦略をとることによって得られる広告効果からつながる「利益」が、それを行わなかった場合の「利益」を上回ると考えるから行われるのだ。企業側が著作権を主張するかしないかは、利益に左右される部分が大きい。

しかし、報酬請求権化のような「本質は「利益」なのだから、利益さえあればOKなはずだ」という論調は少し合理的すぎるように感じてしまう。そのやり方はgoogle book searchに似ている。「google book search」は書籍を「勝手に」スキャンし(この言い方にgoogleサイドは反発するだろう。しかし私の考えではオプトアウトとオプトインではイニシアチブをとるアクターが違うので、あえてこの表現を使いたい。)自身のウェブサービスに用いる。しかしgoogleはGBSを通じた電子書籍ビジネスをサポートしてくれる。つまり、著作権者の「利益」の部分をしっかりおさえているのだ。そしておさえているからこそ、権利者はgoogleのやり方になんだか腑に落ちないものを感じながらも、その流れに乗らざるをえない。

権利者は著作権をどんな時に主張するのか?そこには「利益の損失」という経済的側面とともに、「作品への敬意の欠如」「作品の同一性の侵害」といった感情的な側面も大きい。著作物は権利者の自己表現としての側面があるためである。後者は法律によって解決される問題というよりも、当人の姿勢が最も大事であると感じた。私は教職課程をとっているが、今の子供たちに、メディアリテラシーとともに「著作権リテラシー」といったものを教えることも大事なのではないか?

【ホンヨミ】0528①著作権の世紀【金光】

『著作権の世紀―変わる「情報の独占制度」』

この数カ月で何度も手に取った一冊になっています。

私は特に電子書籍と著作権について興味があります。なかでも、Google book searchは今度の5000字論文の自分のテーマなので気になります。

本書の冒頭には、昨今の著作権ブームを「ディジタル化とネットワーク化の影響」と書いてあります。インターネットによる急激な生活の変化によって、日本の著作権法は見直す時期に来ているのかなと感じました。

5月20日京極夏彦氏が新作小説を電子書籍で刊行するというニュースがありましたが、数年経てばそんなことは話題にならないくらい当たり前のことになっているんじゃないかな、と思います。

そのような流れができてくれば、作家や出版社は、新作刊行時に従来の打ち合わせ内容に加えて「電子書籍」という新しいオプションについても契約をすることになるのでしょう。問題は今までに発刊されている著作物だと思います。電子書籍という選択肢がなかった時代の作品の権利はどこにあるのか。

そこで、Google book searchの話になると思います。

これは2009年月までの出版物を対象にしています。和解案は修正を経て、対象作品は全世界からアメリカはじめ数カ国に狭まりました。日本が対象から外れたことで、国内での一時の騒ぎは収まりました。しかし、私はこれで一件落着とはいかないと思います。

確かに、Googleの和解案はオプトアウト方式で、一方的すぎるという印象を与えるものでした。また内容を見ても、和解案ぬ応じるほうがメリットが大きく、このサービスからの脱退するのは勇気がいるような選択肢でした。

しかし、著作物は本来多くの人に読まれるために生み出されたもののはずです。確かにひとつの私企業に自分の著作物の処遇を迫られるのは予想外だったかもしれませんが、自分の作品をどうしたいのか、という意思を作家ひとりひとりは決める権利があり義務でもあると思います。ただ作品を作って世に出してあとは出版社任せではなく、無償であってもいろんな形で読者に触れられるのが良いのか、電子化は反対なのか、Googleは半ば強硬にこの選択を迫りましたが、遅かれ早かれこの決断は直面する問題だと思います。

GoogleもAmazonも同じような電子書籍プラットフォームを作ると言われていますが、その際に日本はどうするべきなのか。

幸いにも、日本語はテキストの読み取りに手間がかかり、電子化から少し敬遠されているようです。この合間にするべきことは。

ゼミでは詳しくお聞きしたいです。

【ホンヨミ!】ベネディクト・アンダーソン グローバリゼーションを語る【戸高】

梅森直之編著『ベネディクト・アンダーソン グローバリゼーションを語る』

「想像の共同体」という言葉を一度は耳にしたことがあるだろう。この言葉の創造者、ベネディクト・アンダーソンが2005年に早稲田大学で行った講演の内容がおさめられている一冊。

「国民とはイメージとして心に描かれた想像の政治共同体である」これはアンダーソンが述べた有名な言葉だ。

ここで当たり前の様に「国民」という言葉が使われているがそもそも「国民」とはなんなのか?「国」とはなんなのか。ここから考えねばならない。

ここは我々が考えやすい「日本人」という「日本国民」を考えてみよう。日本人とは何なのかということを考える際に、大きく分けて3つの考え方ができるだろう。

1日本人とは礼儀正しく和を重んじる=文化的規定

2日本人とは日本国籍をもつ=法律的規定

3日本人とは日本史の教科書に書かれてきた人である=歴史的規定

これらは全て「日本人」という概念がありきで述べられている。いわば日本人という要素を、決定的特質として還元されたものと見なすことで議論が行われている。これを本質主義と言う。

しかしこの本質主義は先に、「日本人」という決定的特質を定めてしまっているので、ここで思考停止になってしまう。つまりはこれ以上の思考を止め、白旗を揚げている状態でもあるのだ。

実際にこの3つの考え方も、考えてみるとどこかおかしい。

文化的規定はそもそも模範的な日本人の存在ありきで進めている。ではその日本人ってなんやねんって話になるのでアウト。

歴史的規定は縄文時代とかに列島にすんでた人は日本人なのか。彼らに何人ですか?と聞いても何人かわからない。また逆に台湾や朝鮮半島を占有していたことがあったが、彼らは日本人なのか?

法律的規定は日本国パスポートがもらえる人=日本人。ならば帰化した外国人も含まれる。ならば彼らを日本人と認めることができるか?ここで文化的な規定に縛られることにもなる。

外国人が日本国籍をもったからと言って安易に日本人とは認められないよね?せめて日本語は喋れないと・・・と言った様に文化的な要素がここでまた関わってくる。

ではアンダーソンはどのように考えたのか。アンダーソンは日本人を作られる何かとして捉えようとした=構築主義。日本人が先にいるのではなくて、日本人は何かによって作られている。そんな考え方だ。

そこでアンダーソンが想像の共同体を成り立たせる2つの要素として用意したのがこれらだ。

共同体というものを成り立たせる感覚

1同じ時間を生きている感覚(同時性)

2同じ境界の内部に属している感覚(限定性)

時間的な同時性を共有し、共同体になるには境界が必要になる。アンダーソンはその境界を作り出すものを「言葉」にもとめ、出版資本主義という言葉で説明した。ここでも想像しやすい日本語を例に考えてみる。

日本語=日本人が話す言葉。しかしその中にも方言があり、職業、年齢層、性別、階層によっても差が出る。標準語といってもそれはアナウンサー等のみが喋る俗語である。

では標準語が日常生活の話し言葉でないとすれば、なんなのか。出版語である。これは出版業界が確立する時期に書き言葉として登場した新しい言葉である。

出版が産業として成り立つ為には市場を十分に拡大させる必要がある。方言で書かれた文章じゃ、特定の地域の人にはわかりやすくても市場としては狭くなってしまう。(例えば東北弁で書かれた新聞や小説が、東北の人々に理解されても、東京の人が読むとちんぷんかんぷんになってしまい、限定的な市場しか獲得することができない。)

この統一的な市場の必要性に応じて作り上げたものが「国語」である。そして、その「国語」を使用することによって、その国の人は自分がその国に属していると意識するのだ。

日本人ならば日本語を使うことで日本人であると理解することができる。例をとってみよう。

新聞は、北海道から沖縄まで同じものとして、見知らぬ大勢の人間が新聞を読んでいるということを無意識のうちに知る。この意味で毎朝新聞を読むという行為は北海道から沖縄まで列島に暮らす人々の間につながりを生み出す儀式なのである。

新聞を読むたびに同じ言葉の新聞を読んでいる無数の人々の存在を認知し、その共同体への帰属確認を行っていると言っても過言ではないのだ。

「出版資本主義」を通じて固定化された言葉は、「均質で空虚な時間(◯月×日△時□分という、時計で計られる時間は無意識のうちで見知らぬ人同士の間に同じ時間を生きるという繋がりを作り出している。)」による開かれた人間のつながりを境界によって囲い込む。

この開放と閉止の同時進行が国民という想像体を可能にするメカニズムである、とアンダーソンは主張している。

この想像の共同体は国家や文化レベルのみで語られるものではないだろう。

ウェブの世界、特にユーザー同士の交流のあるサイト(SNSしかり、掲示板しかり)ではそのサイトでの「想像の共同体」が構成されている。

1同じ時間を生きている感覚(同時性)

2同じ境界の内部に属している感覚(限定性)

先ほども記述したが、これが「想像の共同体」を形成する2つの要素だ。

ソーシャルメディアによって「リアルタイム」ということが強調されるようになっているが、より多くの人と同じ時間を生きている感覚を得ることができる様になった。

しかも同期的なメディアは数種類に別れる。ニコニコ動画的ないつでも祭の「擬似同期」的メディア、セカンドライフ的なあとの祭状態の「真性同期」的メディア、twitterのように自分が好きな時に同期をおこすことができる「選択同期」的メディア。

そして「国」という境界はほぼ意識されることはなくなり、そのサイト内での内輪性ということが逆によりいっそう強く意識されることになった(2ちゃんねるに見られる書き込みや、twitterの〜なうなどもそうだろう)。

この2つの条件を満たすソーシャルメディアのおかげで、全ての人間がフラットな状態で、人種も国籍も関係なく、「想像の共同体」を築く時代に今、なっているのではないか。

「想像の共同体」という言葉を一度は耳にしたことがあるだろう。この言葉の創造者、ベネディクト・アンダーソンが2005年に早稲田大学で行った講演の内容がおさめられている一冊。

「国民とはイメージとして心に描かれた想像の政治共同体である」これはアンダーソンが述べた有名な言葉だ。

ここで当たり前の様に「国民」という言葉が使われているがそもそも「国民」とはなんなのか?「国」とはなんなのか。ここから考えねばならない。

ここは我々が考えやすい「日本人」という「日本国民」を考えてみよう。日本人とは何なのかということを考える際に、大きく分けて3つの考え方ができるだろう。

1日本人とは礼儀正しく和を重んじる=文化的規定

2日本人とは日本国籍をもつ=法律的規定

3日本人とは日本史の教科書に書かれてきた人である=歴史的規定

これらは全て「日本人」という概念がありきで述べられている。いわば日本人という要素を、決定的特質として還元されたものと見なすことで議論が行われている。これを本質主義と言う。

しかしこの本質主義は先に、「日本人」という決定的特質を定めてしまっているので、ここで思考停止になってしまう。つまりはこれ以上の思考を止め、白旗を揚げている状態でもあるのだ。

実際にこの3つの考え方も、考えてみるとどこかおかしい。

文化的規定はそもそも模範的な日本人の存在ありきで進めている。ではその日本人ってなんやねんって話になるのでアウト。

歴史的規定は縄文時代とかに列島にすんでた人は日本人なのか。彼らに何人ですか?と聞いても何人かわからない。また逆に台湾や朝鮮半島を占有していたことがあったが、彼らは日本人なのか?

法律的規定は日本国パスポートがもらえる人=日本人。ならば帰化した外国人も含まれる。ならば彼らを日本人と認めることができるか?ここで文化的な規定に縛られることにもなる。

外国人が日本国籍をもったからと言って安易に日本人とは認められないよね?せめて日本語は喋れないと・・・と言った様に文化的な要素がここでまた関わってくる。

ではアンダーソンはどのように考えたのか。アンダーソンは日本人を作られる何かとして捉えようとした=構築主義。日本人が先にいるのではなくて、日本人は何かによって作られている。そんな考え方だ。

そこでアンダーソンが想像の共同体を成り立たせる2つの要素として用意したのがこれらだ。

共同体というものを成り立たせる感覚

1同じ時間を生きている感覚(同時性)

2同じ境界の内部に属している感覚(限定性)

時間的な同時性を共有し、共同体になるには境界が必要になる。アンダーソンはその境界を作り出すものを「言葉」にもとめ、出版資本主義という言葉で説明した。ここでも想像しやすい日本語を例に考えてみる。

日本語=日本人が話す言葉。しかしその中にも方言があり、職業、年齢層、性別、階層によっても差が出る。標準語といってもそれはアナウンサー等のみが喋る俗語である。

では標準語が日常生活の話し言葉でないとすれば、なんなのか。出版語である。これは出版業界が確立する時期に書き言葉として登場した新しい言葉である。

出版が産業として成り立つ為には市場を十分に拡大させる必要がある。方言で書かれた文章じゃ、特定の地域の人にはわかりやすくても市場としては狭くなってしまう。(例えば東北弁で書かれた新聞や小説が、東北の人々に理解されても、東京の人が読むとちんぷんかんぷんになってしまい、限定的な市場しか獲得することができない。)

この統一的な市場の必要性に応じて作り上げたものが「国語」である。そして、その「国語」を使用することによって、その国の人は自分がその国に属していると意識するのだ。

日本人ならば日本語を使うことで日本人であると理解することができる。例をとってみよう。

新聞は、北海道から沖縄まで同じものとして、見知らぬ大勢の人間が新聞を読んでいるということを無意識のうちに知る。この意味で毎朝新聞を読むという行為は北海道から沖縄まで列島に暮らす人々の間につながりを生み出す儀式なのである。

新聞を読むたびに同じ言葉の新聞を読んでいる無数の人々の存在を認知し、その共同体への帰属確認を行っていると言っても過言ではないのだ。

「出版資本主義」を通じて固定化された言葉は、「均質で空虚な時間(◯月×日△時□分という、時計で計られる時間は無意識のうちで見知らぬ人同士の間に同じ時間を生きるという繋がりを作り出している。)」による開かれた人間のつながりを境界によって囲い込む。

この開放と閉止の同時進行が国民という想像体を可能にするメカニズムである、とアンダーソンは主張している。

この想像の共同体は国家や文化レベルのみで語られるものではないだろう。

ウェブの世界、特にユーザー同士の交流のあるサイト(SNSしかり、掲示板しかり)ではそのサイトでの「想像の共同体」が構成されている。

1同じ時間を生きている感覚(同時性)

2同じ境界の内部に属している感覚(限定性)

先ほども記述したが、これが「想像の共同体」を形成する2つの要素だ。

ソーシャルメディアによって「リアルタイム」ということが強調されるようになっているが、より多くの人と同じ時間を生きている感覚を得ることができる様になった。

しかも同期的なメディアは数種類に別れる。ニコニコ動画的ないつでも祭の「擬似同期」的メディア、セカンドライフ的なあとの祭状態の「真性同期」的メディア、twitterのように自分が好きな時に同期をおこすことができる「選択同期」的メディア。

そして「国」という境界はほぼ意識されることはなくなり、そのサイト内での内輪性ということが逆によりいっそう強く意識されることになった(2ちゃんねるに見られる書き込みや、twitterの〜なうなどもそうだろう)。

この2つの条件を満たすソーシャルメディアのおかげで、全ての人間がフラットな状態で、人種も国籍も関係なく、「想像の共同体」を築く時代に今、なっているのではないか。

【吉田】0521ゼミの感想

ゼミ感想の投稿をずっと忘れていてすみません。

【NC】

今回は初めてのNCであり、また自分がプレゼンターを務めるということで、準備当初は心配でしたが、コメンテーターの方々の協力もあり、無事やり遂げることができました。しかし、やはり想定外のことも多く、反省すべき点も多く見つかりました。主な反省点は以下の通りです。

①準備段階でプレゼンターとして指示が曖昧だったため、コメンテーターの方が準備の方方向性をつかめなかった。

②NCにディベートを取り入れたが、事前に参加者の皆さんに情報を伝えなかったため、ディベートのテーマに対する理解に齟齬が生じた。

③ディベートの所要時間を低く見積もってしまったため、NC全体が予定時間をオーバーしてしまった

今後NCの中でディベートをやる場合は、事前にある程度の情報を参加者全員で共有し、当日は余裕を持って時間設定をしていく必要があるかと思います。

【ワークショップ】

今回のワークショップでは、3期生の先輩方からプレゼンの仕方や進行の仕方を学ぶことができただけでなく、新しいアイデアを生み出す楽しさについて改めて学ぶことができました。貴重な機会をありがとうございました。

【NC】

今回は初めてのNCであり、また自分がプレゼンターを務めるということで、準備当初は心配でしたが、コメンテーターの方々の協力もあり、無事やり遂げることができました。しかし、やはり想定外のことも多く、反省すべき点も多く見つかりました。主な反省点は以下の通りです。

①準備段階でプレゼンターとして指示が曖昧だったため、コメンテーターの方が準備の方方向性をつかめなかった。

②NCにディベートを取り入れたが、事前に参加者の皆さんに情報を伝えなかったため、ディベートのテーマに対する理解に齟齬が生じた。

③ディベートの所要時間を低く見積もってしまったため、NC全体が予定時間をオーバーしてしまった

今後NCの中でディベートをやる場合は、事前にある程度の情報を参加者全員で共有し、当日は余裕を持って時間設定をしていく必要があるかと思います。

【ワークショップ】

今回のワークショップでは、3期生の先輩方からプレゼンの仕方や進行の仕方を学ぶことができただけでなく、新しいアイデアを生み出す楽しさについて改めて学ぶことができました。貴重な機会をありがとうございました。

2010年5月25日火曜日

【ホンヨミ!】著作権の世紀

福井健策「著作権の世紀」

ーーーーー

今週のゼミでは著者の福井健策氏が来られるということで、非常に楽しみです。

私が気になったのが日本版フェアユースの問題。

これは下記の条件を満たすものにおいては、著作権者の許可なく著作物を利用したとしても公正な利用に該当するというものである。

①非商業的・教育目的か、などの「利用目的」

②利用される作品の性質

③利用された部分の質と量

④その利用がオリジナル作品に経済的損失を与えないか

アメリカでは、その基準があるからこそ、企業はリスクを負って、イノベーションを起こせる。「まずはやってみて裁判をして判例に判断してもらう」という姿勢だ。

それを日本に導入しようとしているのが、今回の動きだ。

確かにメリットはあるだろう。

しかし、今回はそのデメリットに関して考えたい。

今までは、法律で定められない場合はグレーゾーンを犯すことがあまりなかったが、今後フェアユースが導入されれば、そのようなグレーゾンを犯すケースが増える。それによって、今まで守られてきたものが失われる可能性もあるのではないだろうか。

ゼミでは、デメリット側に関してもディスカッションしていければと考えている。

ーーーーー

今週のゼミでは著者の福井健策氏が来られるということで、非常に楽しみです。

私が気になったのが日本版フェアユースの問題。

これは下記の条件を満たすものにおいては、著作権者の許可なく著作物を利用したとしても公正な利用に該当するというものである。

①非商業的・教育目的か、などの「利用目的」

②利用される作品の性質

③利用された部分の質と量

④その利用がオリジナル作品に経済的損失を与えないか

アメリカでは、その基準があるからこそ、企業はリスクを負って、イノベーションを起こせる。「まずはやってみて裁判をして判例に判断してもらう」という姿勢だ。

それを日本に導入しようとしているのが、今回の動きだ。

確かにメリットはあるだろう。

しかし、今回はそのデメリットに関して考えたい。

今までは、法律で定められない場合はグレーゾーンを犯すことがあまりなかったが、今後フェアユースが導入されれば、そのようなグレーゾンを犯すケースが増える。それによって、今まで守られてきたものが失われる可能性もあるのではないだろうか。

ゼミでは、デメリット側に関してもディスカッションしていければと考えている。

【ホンヨミ!】著作権の世紀【戸高】

福井健策著『著作権の世紀』

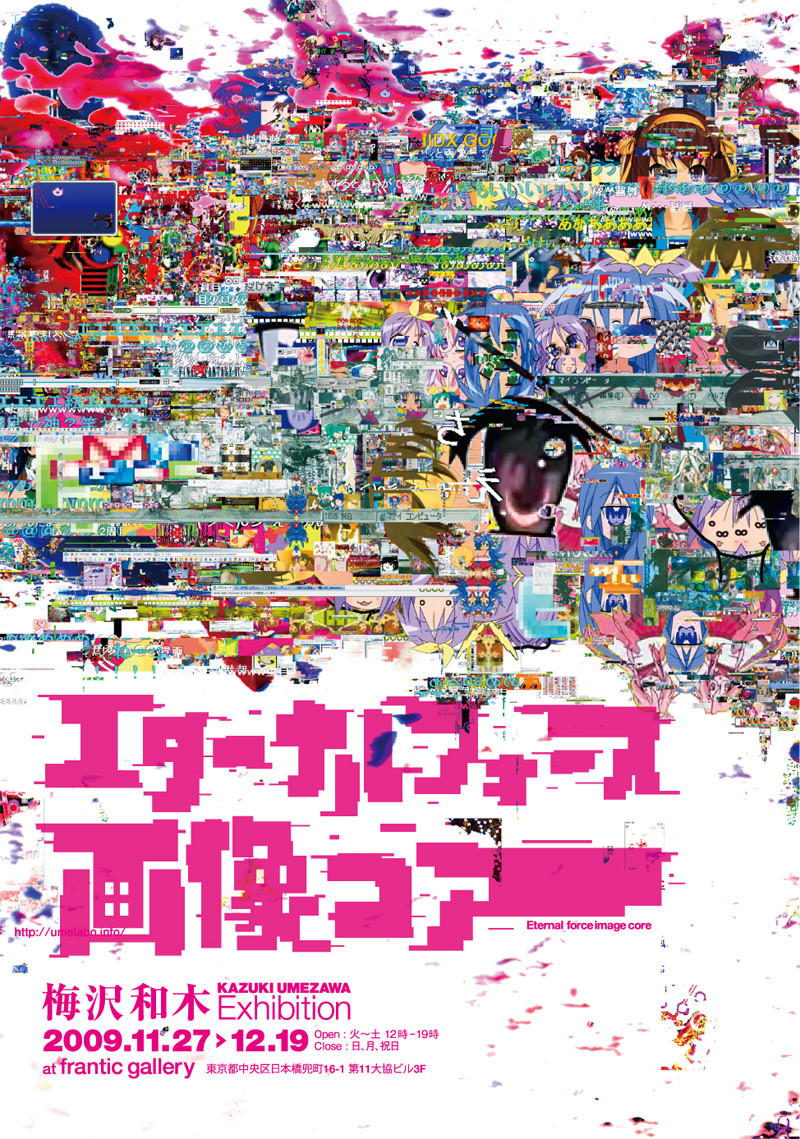

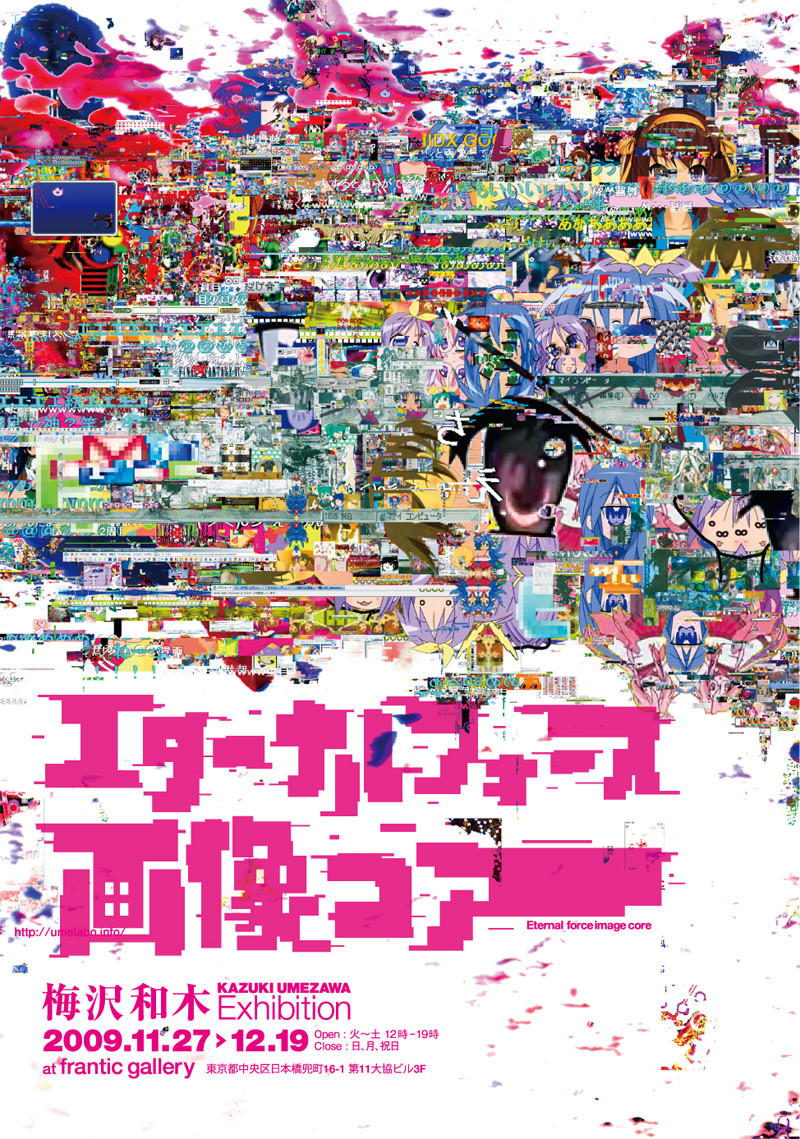

梅沢和木という芸術家をご存知だろうか?

今回、この『著作権の世紀』を読んで、私は最も第三章の「多次的創作の時代」に関心を持った。

昨今、ニコニコ動画やYouTubeなどで、マッシュアップ作品が溢れる様になってきている。

このマッシュアップ作品(MAD)作品については、削除申請を頻繁に行う権利者もいれば、角川のように、その作品に「愛」があるのかどうかという基準を示し、公認マークを与えながら広告利用をすることで、その収益をプロシューマーと分かち合うという企業もありさまざまだ。

このように1億総クリエイター時代が到来し、プロとアマの境目が曖昧な中で、コラージュなどを活用し、マッシュアップ作品で注目を集めているのが先ほど述べた梅沢和木だ。

彼の作品はアニメ絵を切り取り、様々に組み合わせているものが多い。著作権的には限りなく黒に近いグレーなのではないかと思う。

こういったマッシュアップや、日本の同人的文化はクリエイターを生み出すゆりかごであるため、また規模的には小さい、権利者から「おもしろい」と黙認されているのが現状です。

しかし、今では同人活動の場が、紙だけではなく、先述のニコニコ動画等の動画共有サイトや、pixivなどのイラストコミュニケーションサイト等、デジタルの部分でも行われるようになり、「規模的には小さい」ということはできなくなってきた。(実際、梅沢氏の作品にも高い評価がなされる様になっています)

だからこそ「デジタルの新たな著作権を考えるべきだ。」となっているのでしょう。

僕的には角川のような、「愛」という曖昧な判断基準ではあるが、それが含まれていればそのマッシュアップ作品の公開を認め、商用利用することで、権利者と制作者がwin-winな関係を築ける様になればいいのではないのか、と思います。

そもそも同人文化が、権利者から「おもしろい」と黙認されていたのも、そこには「愛」がある故ではないでしょうか。そうして黙認されていた同人文化から数多くのプロクリエイターが出てきたのも事実です。

1億総クリエイター時代の今、権利者達は著作権と叫ぶのではなく、玉石混淆のコンテンツの波の中で、玉が石の中で埋もれてしまわない様、コンテンツを扱うプラットフォームを整理する、援助するといった姿勢の方が重要なのではないでしょうか。

そしてさらなる日本の同人文化、サブカルの発展に繋げて行くべきだと思います。

梅沢和木という芸術家をご存知だろうか?

今回、この『著作権の世紀』を読んで、私は最も第三章の「多次的創作の時代」に関心を持った。

昨今、ニコニコ動画やYouTubeなどで、マッシュアップ作品が溢れる様になってきている。

このマッシュアップ作品(MAD)作品については、削除申請を頻繁に行う権利者もいれば、角川のように、その作品に「愛」があるのかどうかという基準を示し、公認マークを与えながら広告利用をすることで、その収益をプロシューマーと分かち合うという企業もありさまざまだ。

このように1億総クリエイター時代が到来し、プロとアマの境目が曖昧な中で、コラージュなどを活用し、マッシュアップ作品で注目を集めているのが先ほど述べた梅沢和木だ。

彼の作品はアニメ絵を切り取り、様々に組み合わせているものが多い。著作権的には限りなく黒に近いグレーなのではないかと思う。

こういったマッシュアップや、日本の同人的文化はクリエイターを生み出すゆりかごであるため、また規模的には小さい、権利者から「おもしろい」と黙認されているのが現状です。

しかし、今では同人活動の場が、紙だけではなく、先述のニコニコ動画等の動画共有サイトや、pixivなどのイラストコミュニケーションサイト等、デジタルの部分でも行われるようになり、「規模的には小さい」ということはできなくなってきた。(実際、梅沢氏の作品にも高い評価がなされる様になっています)

だからこそ「デジタルの新たな著作権を考えるべきだ。」となっているのでしょう。

僕的には角川のような、「愛」という曖昧な判断基準ではあるが、それが含まれていればそのマッシュアップ作品の公開を認め、商用利用することで、権利者と制作者がwin-winな関係を築ける様になればいいのではないのか、と思います。

そもそも同人文化が、権利者から「おもしろい」と黙認されていたのも、そこには「愛」がある故ではないでしょうか。そうして黙認されていた同人文化から数多くのプロクリエイターが出てきたのも事実です。

1億総クリエイター時代の今、権利者達は著作権と叫ぶのではなく、玉石混淆のコンテンツの波の中で、玉が石の中で埋もれてしまわない様、コンテンツを扱うプラットフォームを整理する、援助するといった姿勢の方が重要なのではないでしょうか。

そしてさらなる日本の同人文化、サブカルの発展に繋げて行くべきだと思います。

【0521ゼミの感想】ディベート【長澤】

投稿が遅くなってすみません。

【NC】

初NCということで、とても緊張しました。といってもコメンテーターですが…。

今回は「ネットワーク中立性」というテーマでしたが、正直調べる前は曖昧にしか理解できていませんでした。ですが、調べて行くうちにとても身近な問題だということが分かり、調べるのが楽しかったです。

発表方法としてディベートを取り入れるという形になりましたが、とても勉強になりました。ただ、ディベートのテーマが「ネットワーク中立性を日本で法律化するべきか、否か」ということで、論点を混乱させてしまったかな、と思いました。「ネットワーク中立性への賛否」でも良かったかな、と。また、今回はNCをする側だったためディベートには参加しませんでしたが、論理的思考で意見を組み立てていくということの難しさを痛感しました。次回、自分がプレゼンターになった時にも是非ディベートを取り入れたいと思いました。

【グループワーク】

グループワークを通して一番感じたことは、意見を沢山出すことの大切さです。「大学生に使って貰う文房具だから、とりあえずまずは大学生のイメージを挙げてみよう」ということで、ポストイットにとにかく沢山案を出すことになったのですが、他の3人がどんどん書いていく中、私はあまり書けませんでした。それから、その紙を似たような者同士グループにして、最終的に文房具につなげていきました。この作業を通して、最終的に目的につながるかどうかではなくとにかく意見を出していけば、みんなが思いつかない様な面白いものに化けるかもしれない、ということを学びました。

またこのようなグループワークが出来たらいいな、と思います。

準備して下さった先輩方、ありがとうございました!

【NC】

初NCということで、とても緊張しました。といってもコメンテーターですが…。

今回は「ネットワーク中立性」というテーマでしたが、正直調べる前は曖昧にしか理解できていませんでした。ですが、調べて行くうちにとても身近な問題だということが分かり、調べるのが楽しかったです。

発表方法としてディベートを取り入れるという形になりましたが、とても勉強になりました。ただ、ディベートのテーマが「ネットワーク中立性を日本で法律化するべきか、否か」ということで、論点を混乱させてしまったかな、と思いました。「ネットワーク中立性への賛否」でも良かったかな、と。また、今回はNCをする側だったためディベートには参加しませんでしたが、論理的思考で意見を組み立てていくということの難しさを痛感しました。次回、自分がプレゼンターになった時にも是非ディベートを取り入れたいと思いました。

【グループワーク】

グループワークを通して一番感じたことは、意見を沢山出すことの大切さです。「大学生に使って貰う文房具だから、とりあえずまずは大学生のイメージを挙げてみよう」ということで、ポストイットにとにかく沢山案を出すことになったのですが、他の3人がどんどん書いていく中、私はあまり書けませんでした。それから、その紙を似たような者同士グループにして、最終的に文房具につなげていきました。この作業を通して、最終的に目的につながるかどうかではなくとにかく意見を出していけば、みんなが思いつかない様な面白いものに化けるかもしれない、ということを学びました。

またこのようなグループワークが出来たらいいな、と思います。

準備して下さった先輩方、ありがとうございました!

2010年5月24日月曜日

【ホンヨミ!】アーキテクチャの生態系【戸高】

濱野智史著『アーキテクチャの生態系』

読むの二回目です。去年の論文前と後で読むと受ける印象がけっこう違いました。

最近ゼミで「アーキテクチャ」という言葉をよく使う様になった印象があると外からも聞けば、自分自身も思います。以前のサブゼミの時も話題となったので、簡単にまとめておきたいと思います。

まず、アーキテクチャという言葉を使い始めたのはかのローレンス・レッシグでした。彼は著書、『CODE』の中で、人間の行動を制御するものは4つあると言いました。

1規範

2法律

3経済市場

4アーキテクチャ

アーキテクチャに関係のない他のも含め、飲酒運転の例を用いて説明しますと、

1規範

飲酒運転は悪だ!のんだらのるな!のるならのむな!

このような、一種の飲酒運転撲滅キャンペーン等で、人間の心理に「やっべ飲酒運転やめとこー」と訴えかけるのが規範です。倫理的なものがそうですね。

2法律

実際に飲酒運転は道路交通法で取り締まられています。法律で悪いと決まってるから飲酒運転はできない。これが法による規制です。

3経済市場

飲酒運転をすると罰金がとられます。飲酒運転の罰金は市場を通じたものやサービスの売買にはあたらないので、厳密には違うとも言えます。しかし、経済感覚に(罰金ってもったいない!)訴えかけることができるので市場による規制といえます。

4アーキテクチャ

これは自動車自体に、「アルコールを感知するとエンジンがかからないとする」といったようにすることです。つまりは、絶対的に飲酒運転をなくすことができる方法です。

前の3つは価値観やルールと言うものを内面化する作業が絶対的に必要不可欠です。

しかし、この4つ目のアーキテクチャは被規制者がどのような価値観の持ち主であっても、技術的、物理的に行動を制御してしまうという手法です。

しかしこれだけではアーキテクチャに対する規制は不十分で、もう1つ意識せねばならないことがあります。

それは、その規制者の存在を気付かせることなく、被規制者が「無意識」のうちに規制を働きかけることが可能である、ということです。

例えばファーストフード店の座席を意図的に固くしておくことによって、店の回転率をあげるといったことがこれにあてはまります。

筆者はこのような誰にも気付かれず、何かしらの方法で人の行動を規制することが可能なアーキテクチャを用いることによって、なんらかの社会秩序や社会設計を生み出すことができるのではないかと述べています。つまりは「規制」という「権力」的側面に注目していない所に特徴があるでしょう。

(人間はどうも「規制」と「権力」というものを結びつけ、マイナスなイメージ、そしてそれに抗おうとする性質があります。)

アーキテクチャに関する説明はこのくらいにしておいて、以下雑感を述べて行きます。

よく日本がガラパゴス化しているといったように揶揄されますが、それはweb空間においても言えることでした。

たとえば2ちゃんねるという巨大な匿名掲示板。2ちゃんねるではその匿名性が故、個々が自由に表現が可能になったとはいえ、否定的な見解を述べる知識人も後を絶ちません。

その1人がかの梅田望夫氏です。彼は2ちゃんねるはblogとは違いweb2.0的なものではないと否定しています。

なぜかというと、2ちゃんねるは内輪集団の中に個を埋没させる=総表現社会の中で個をエンパワーメントすることにはならない。と言うのが彼の主張です。

また彼は、「もっと個をほめろ!日本のウェブ社会は個をけなすばかりでほめなさすぎる!ほめることでエンパワーメントするんだ!」といったことも一言っています。

2ちゃんねるはこの図式に入らない。戯言とルサンチマンによる足の引っ張り合いでしかない。個を褒めることによって「個のブランド化は進む」のです。

「個のブランド化」とは、例えばネットオークションなどで、出品者は商品をできるだけ高く売りたいので、個人としての評判を高めたいと思い、詳細な情報やアフターケアなどをしようとします。

そうした丁寧な出品者に対して、落札者側が好評価をつけることによって、その人の価値が高まって行き、果てにはブランドとして成立するといったようなことです。

この「個のブランド化」はソーシャルメディアを考えて行く際には重要になってくるのではないでしょうか。

twitterの似たような機能をもつウェブサービスの1つとして、mixiボイスがあります。このmixiボイスは、twitterユーザーからすると、「またmixiがまねごとを始めたのか」と言った様に否定的な見解も見られるのですが、1つ独特な機能を持っています。

それは「イイネ!」の機能です。まぁtwitterの☆をつける機能(ふぁぼる)と一緒やんけと言ってしまえばしまいなんですが、twitterのつぶやきは、「ふぁぼったー」等を通さないと、誰が自分のつぶやきをふぁぼったのかが可視化されないというのが1つの難点です(もちろんtwitterサイト内からでも見ることはできますがめんどくさい。)。

しかし、mixiボイスの「イイネ!」はそのつぶやきに誰が「イイネ!」をしたのかが見れる様になっているので、その場で「あ、このつぶやきが人に認められたんだ。」ということがわかる様になっています。

実際、twitter、mixiボイス両方を利用している人の言葉の中に、「すごく些細なことでもmixiボイスのイイネ!に救われているような部分はある。」といったこともありました。

昨年の論文でUGCサイト設計論を取り扱ったわけですが、「総表現社会」においては表現をするからこそ、何らかの形で評価をされる時代になっているわけです。

その評価が肯定的なものか、否定的なものかはわかりませんが、ユーザーにとって肯定的評価は上手く可視化された方がいい影響を与えるでしょう。

その去年の論文でも「社会的評価を与える/金銭的評価を与える」といった2つの軸で、自分の表現に対する他者からの評価というものに焦点を当てた。今考えてみると「UGCサイト」というものに限定して考えると、金銭的評価はいらないのではないかと思う。

例えばニコニコ動画では、ニコニ広告といって、自分の動画が他者により宣伝されると、動画のサムネイルが銀色、金色とバージョンアップしていき、自分の動画が際 立つようになってくる。このように自分の動画が数字だけでなく、色で評価されることが可視化されることが、 prosumerに対してのインセンティブになるのだ。

ニコニコ動画がこのように社会的評価だけを導入し、金銭的評価を導入しなかった理由を、ひろゆき氏は以下の様に述べている。

「作品の良さに対して、見返りがない状態でお金を払う人がいないと、本当の良さを評価 する軸にならないと思う。制作者に金銭的なメリットが出ると、エロ動画や著作権侵害作 品を上げるとかいう方法でお金を稼ごうとする人が出るという問題もある。」

本著の中でも書いていたことだが、そもそもコンテンツを評価する軸と言うものは「客観的評価軸」と「主観的評価軸」の2種類に別れる。

「客観的評価軸」については、wikipediaなどの百科事典などがあげられる。これは情報に信頼性という客観性が必要不可欠であり、主観的すぎるものはすぐに書き換えられてしまったりする。

一方、「主観的評価軸」いついてはニコニコ動画にあげられる動画や音楽など、いわゆる趣味として消費されるコンテンツがそうなる。

しかし、ニコニコ動画内では「客観的評価軸」ができてしまっているのではないか。

ニコニ広告ができる前も、そのコメントの数や内容でその動画に対する評価と言うものは見て取ることが可能だった。そのコメントがニコニコ動画の作品を評価する客観的な軸となっていたのだ。

しかし、この客観性はニコニコ動画という場においてのみ通用する「限定客観性」である。他の場所でも通用するものではない。しかし、内輪の中でのみ通用するからこそ、その「限定客観性」は時には「祭り」などに派生し、様々なコミュニケーション形態を生むのではなかろうか。

以上の様に、UGCサイトを設計するには、そのサイトのアーキテクチャとして、表現を評価する(しかも肯定的な)機能を盛り込む方が、ユーザーはもっと表現を行おうとするのでいいのではないか。

しかもその評価の可視化が内輪性をエンパワーメントし、よりそのサイトを盛り上げる効果もあるのかもしれない。

内輪性は否定されることがしばしばあるが、日本のUGCサイトなりソーシャルメディアが内輪性をもったままガラパゴス的に成長するのを私はそれほど悪いことだとは思わない。

日本には日本の社会性などを反映し、アメリカ主導で進化してきたインターネットの世界とはまた異なった独自の進化を遂げてきました。そういったアメリカ流のインターネットを本流と見なすのではなく、日本流のインターネットと別個で考えればいいだけではないでしょうか。

またそういった日本的なインターネットが海外のソーシャルメディアに機能として組み込まれてきているのも事実なので、(つながりというものが強調されるようになってきた)これから社会の中で、世界の中でどのように日本のインターネットが進化して行くのかを見て行けばいいだけなのだと思います。

読むの二回目です。去年の論文前と後で読むと受ける印象がけっこう違いました。

最近ゼミで「アーキテクチャ」という言葉をよく使う様になった印象があると外からも聞けば、自分自身も思います。以前のサブゼミの時も話題となったので、簡単にまとめておきたいと思います。

まず、アーキテクチャという言葉を使い始めたのはかのローレンス・レッシグでした。彼は著書、『CODE』の中で、人間の行動を制御するものは4つあると言いました。

1規範

2法律

3経済市場

4アーキテクチャ

アーキテクチャに関係のない他のも含め、飲酒運転の例を用いて説明しますと、

1規範

飲酒運転は悪だ!のんだらのるな!のるならのむな!

このような、一種の飲酒運転撲滅キャンペーン等で、人間の心理に「やっべ飲酒運転やめとこー」と訴えかけるのが規範です。倫理的なものがそうですね。

2法律

実際に飲酒運転は道路交通法で取り締まられています。法律で悪いと決まってるから飲酒運転はできない。これが法による規制です。

3経済市場

飲酒運転をすると罰金がとられます。飲酒運転の罰金は市場を通じたものやサービスの売買にはあたらないので、厳密には違うとも言えます。しかし、経済感覚に(罰金ってもったいない!)訴えかけることができるので市場による規制といえます。

4アーキテクチャ

これは自動車自体に、「アルコールを感知するとエンジンがかからないとする」といったようにすることです。つまりは、絶対的に飲酒運転をなくすことができる方法です。

前の3つは価値観やルールと言うものを内面化する作業が絶対的に必要不可欠です。

しかし、この4つ目のアーキテクチャは被規制者がどのような価値観の持ち主であっても、技術的、物理的に行動を制御してしまうという手法です。

しかしこれだけではアーキテクチャに対する規制は不十分で、もう1つ意識せねばならないことがあります。

それは、その規制者の存在を気付かせることなく、被規制者が「無意識」のうちに規制を働きかけることが可能である、ということです。

例えばファーストフード店の座席を意図的に固くしておくことによって、店の回転率をあげるといったことがこれにあてはまります。

筆者はこのような誰にも気付かれず、何かしらの方法で人の行動を規制することが可能なアーキテクチャを用いることによって、なんらかの社会秩序や社会設計を生み出すことができるのではないかと述べています。つまりは「規制」という「権力」的側面に注目していない所に特徴があるでしょう。

(人間はどうも「規制」と「権力」というものを結びつけ、マイナスなイメージ、そしてそれに抗おうとする性質があります。)

アーキテクチャに関する説明はこのくらいにしておいて、以下雑感を述べて行きます。

よく日本がガラパゴス化しているといったように揶揄されますが、それはweb空間においても言えることでした。

たとえば2ちゃんねるという巨大な匿名掲示板。2ちゃんねるではその匿名性が故、個々が自由に表現が可能になったとはいえ、否定的な見解を述べる知識人も後を絶ちません。

その1人がかの梅田望夫氏です。彼は2ちゃんねるはblogとは違いweb2.0的なものではないと否定しています。

なぜかというと、2ちゃんねるは内輪集団の中に個を埋没させる=総表現社会の中で個をエンパワーメントすることにはならない。と言うのが彼の主張です。

また彼は、「もっと個をほめろ!日本のウェブ社会は個をけなすばかりでほめなさすぎる!ほめることでエンパワーメントするんだ!」といったことも一言っています。

2ちゃんねるはこの図式に入らない。戯言とルサンチマンによる足の引っ張り合いでしかない。個を褒めることによって「個のブランド化は進む」のです。

「個のブランド化」とは、例えばネットオークションなどで、出品者は商品をできるだけ高く売りたいので、個人としての評判を高めたいと思い、詳細な情報やアフターケアなどをしようとします。

そうした丁寧な出品者に対して、落札者側が好評価をつけることによって、その人の価値が高まって行き、果てにはブランドとして成立するといったようなことです。