『ウェブ進化論~本当の大変化はこれから始まる~』 梅田望夫(著)

①ロングテール

この言葉は金ゼミに入ってすぐに耳にした言葉で、長い尾ってなんだろう?と思っていたのを今でもよく覚えています。日本の某大手広告代理店は「恐竜の首」といわれるような万人受けするようなもののみ取り扱い、ニッチな人向けにはしない。その方がより高い収益が見込めるからだという。しかし本著ではグーグルを例にとり、敢えてニッチ向けにすることで幅広いニーズに応えることを可能にし、逆に高い収益を上げることに成功していることを挙げた。どんな商品でも売り上げ0は決してないことを考えたら敢えて意表をつくニッチ向けというコンテンツ作りも面白いと思う。むしろ現代は他人と差別化して個性を主張するのが主流(これはあくまで肌感覚だが)だと思うし、最早「万人受け」という言葉がなくなってきているようにも思うのだが…。そうなればロングテールを狙う方が利潤は高いのかもしれない。

②GoogleとYahoo!

Yahoo!は生活密着型産業で、Googleはテクノロジー産業と本著では位置づけし、まったく別物としている。Yahoo!はメディアで、Googleはテクノロジーと区別し、両者を隔てる背景には、サービスにおける人間の介在の意義を巡る発想の違いだという。正直私は「どちらも検索エンジンじゃないか、何が違うんだ」と本著を読むまで思っていました。根源にあるものはまったく別であり、それらがどう違うのかを知れて興味深かった。

③マス・コラボレーション

Web2.0によってもたらされたマス・コラボレーション。一人のideaで完結するより、多数の人々のideaと組み合わさっていくことで新しいものがどんどん生まれていく。そこにはもちろん自分一人じゃ思いもしなかった視点や斬新なものまで、存在する。一つの問題を解決する手段を一人で持ち合わせていなくても、色々な角度からの考えが集まって組み合わされば思いもよらぬ新たな解決策を導かせることができる。まさにネットの双方向性を象徴する現象である。

2010年9月30日木曜日

【ホンヨミ!1001①】これからの「正義」の話をしよう【金光】

『これからの「正義」の話をしよう』マイケル・サンデル

”正解なんてない”

この夏、広く浅く、いろいろな政治哲学の考え方を勉強しました。

最大多数の最大幸福を目指すベンサム、ミルの功利主義、

パターナリズムやいきすぎたパターナリズムであるマターナリズム、

最小国家を解くノージックの絶対自由主義(リバータリアン)、

ロールズの社会契約説、

サンデル教授の説である相互扶助を重視するコミュニタリズム

など。

上記のような有名な学者の考え方のフレームを自分の身近な出来事にあてはめるとどうなるのか、という思考を繰り返していて行きついたのが、正解なんてないという結論でした。

純粋にひとつの説を貫くと必ずどこかで行き過ぎてしまう。だから、実社会はいろいろな説のいろいろな考え方が組み合わさっていて、どこかいい加減だからこそ社会が成り立っているんだな、と思いました。

では、正解がない分野をなぜ学ぶのか?と考えてみました。

私の答えは、こういう学問をすることで、いろいろな考え方があるんだということを改めて知る、ということでした。

自分の考え方だけが正しいわけではないこと。文字にすると本当にありきたりです。でも、自分の考え以外に目がいかなくなってしまうのは昔も今も、世界のどこでも変わらないことなんだと思いました。

サンデル教授は大学生に講義をしている方です。自我がほぼ出来上がっている大学生だからこそ、物事はいろんな価値感と判断があるのだということを学問としてでも学ぶ必要があるんだと思いました。

【夏休み】BNGの進展【吉田】

先週のバンナムの発表は正直失敗だったと思います。

では、どこがダメだったのかを以下の3点にまとめました。

①複雑過ぎた機能

一番の原因はやはり内容が複雑過ぎたことだと感じています。トラバターを意識しすぎたせいで、機能が複雑になり過ぎました。

(1)走った距離の5倍の距離を地図で移動できる。

(2)行った先で同じアプリを使っている人と出会い、その人とメッセージの交換などができる

(1)+(2)=走る度に地図上を移動し、新しい人に出会える。

これくらい単純化しても良いのではないかと思っています。アバターの交換は確かに面白いですが、果たして絶対に必要な機能なのか疑問なところもあります。

いずれにしろ、機能面での改善も必要だと思います。

②問題のあった説明方法

今回の説明では、機能全般を網羅した形での説明だったため、わかりづらかったと思います。機能の説明よりも、一人のユーザーの視点から商品を説明する形にしていくべきだと思います。

③ずさん過ぎた収益モデル

自分が担当した収益モデルの部分はずさん過ぎました。今回のモデルで使って利用数の設定や収益の設定が過度に楽観的なものでしたが、次から書籍も参考にして、より緻密なものを作っていきたいと思います。

では、どこがダメだったのかを以下の3点にまとめました。

①複雑過ぎた機能

一番の原因はやはり内容が複雑過ぎたことだと感じています。トラバターを意識しすぎたせいで、機能が複雑になり過ぎました。

(1)走った距離の5倍の距離を地図で移動できる。

(2)行った先で同じアプリを使っている人と出会い、その人とメッセージの交換などができる

(1)+(2)=走る度に地図上を移動し、新しい人に出会える。

これくらい単純化しても良いのではないかと思っています。アバターの交換は確かに面白いですが、果たして絶対に必要な機能なのか疑問なところもあります。

いずれにしろ、機能面での改善も必要だと思います。

②問題のあった説明方法

今回の説明では、機能全般を網羅した形での説明だったため、わかりづらかったと思います。機能の説明よりも、一人のユーザーの視点から商品を説明する形にしていくべきだと思います。

③ずさん過ぎた収益モデル

自分が担当した収益モデルの部分はずさん過ぎました。今回のモデルで使って利用数の設定や収益の設定が過度に楽観的なものでしたが、次から書籍も参考にして、より緻密なものを作っていきたいと思います。

2010年9月29日水曜日

【ホンヨミ!1001①】著作権という魔物【高橋】

『著作権という魔物』 岩戸佐智夫(著)

1.日本における著作物の扱い

著作物の中でもテレビ番組に着目した。日本のテレビ番組の90%は一度流して終わりだという。自分が観たくても観れない時は事前に録画しないと観ることができない。通信と融合することでそれを解消する仕組みを作ることができると考えられるが、テレビ局は自身が持つ既得権益を手放したくないため、抵抗感を示している。視聴者視点では録画し忘れた時や録画の手間を考えると、自分の空き時間に好きな番組を見れるのは大変便利で効率的だと思うのだが。

2.米国における著作物の扱い

米国では競争的な広告市場があるから通信とネットの融合が世界でも先をいっているという。日本では大手の広告代理店が存在しているため、競争的というよりは独占的に使い形であるところが米国とのそもそもの違いだ。開かれた市場とそうではない市場。これは云うまでもなく一目瞭然であり、「日本もこうしろ」などといった乱暴な言い方は決してできるわけがない。

3.著作権法

日本の著作権法は細かいことを決め過ぎていると本著では議論されている。取り決めは最低限にして、あとはビジネス的な取り決めと秘術的な対応で様々なことを出来るようにしなければならないと知識者な提言している。

私が本書を読んで特に考えさせられたのは、「著作権法を変える」のではなく、「著作権法の上で動く現実をどう変えていくか」を説いていた部分である。私は法が不整備ならどんどん変えたらいいのにもどかしいなぁと思ってしまっていたので、この部分について述べられていたコラムの回が特に印象に残った。一度決めたことを変えて混乱を招くより、その上でどう動くかを私たち自身が考えていく。法を変えるというのを口で言うのは簡単だが、それ相応の副作用を孕んでいることは自明である。

著作権についての制度が未完成な状態でここまできてしまった日本がこれからどういった解決策を打ち出していくのか、その動向に注目していきたいと思った。

1.日本における著作物の扱い

著作物の中でもテレビ番組に着目した。日本のテレビ番組の90%は一度流して終わりだという。自分が観たくても観れない時は事前に録画しないと観ることができない。通信と融合することでそれを解消する仕組みを作ることができると考えられるが、テレビ局は自身が持つ既得権益を手放したくないため、抵抗感を示している。視聴者視点では録画し忘れた時や録画の手間を考えると、自分の空き時間に好きな番組を見れるのは大変便利で効率的だと思うのだが。

2.米国における著作物の扱い

米国では競争的な広告市場があるから通信とネットの融合が世界でも先をいっているという。日本では大手の広告代理店が存在しているため、競争的というよりは独占的に使い形であるところが米国とのそもそもの違いだ。開かれた市場とそうではない市場。これは云うまでもなく一目瞭然であり、「日本もこうしろ」などといった乱暴な言い方は決してできるわけがない。

3.著作権法

日本の著作権法は細かいことを決め過ぎていると本著では議論されている。取り決めは最低限にして、あとはビジネス的な取り決めと秘術的な対応で様々なことを出来るようにしなければならないと知識者な提言している。

私が本書を読んで特に考えさせられたのは、「著作権法を変える」のではなく、「著作権法の上で動く現実をどう変えていくか」を説いていた部分である。私は法が不整備ならどんどん変えたらいいのにもどかしいなぁと思ってしまっていたので、この部分について述べられていたコラムの回が特に印象に残った。一度決めたことを変えて混乱を招くより、その上でどう動くかを私たち自身が考えていく。法を変えるというのを口で言うのは簡単だが、それ相応の副作用を孕んでいることは自明である。

著作権についての制度が未完成な状態でここまできてしまった日本がこれからどういった解決策を打ち出していくのか、その動向に注目していきたいと思った。

2010年9月26日日曜日

私にとっての金ゼミ【長澤】

投稿遅くなってしまってすみません。

1.自分と戦う場

金ゼミで課される書評やプレゼン等の課題は、今までそのようなことをほとんどやってこなかった私にとってはかなりの時間割かなければならないため、正直負担でした。しかも自分のやりたいことと天秤にかけると、どうしても自分のやりたいことが勝ってしまいます。なので、金ゼミは課題をしっかりこなすためにも、自分に甘い自分と戦う場となっています。

2.他人と戦う場

今回のゼミで、去年4期生の先輩方はお互いに競い合っていたというお話が出たと思います。私は自分の性格上、どうしても他人に負けたくない!という気持ちが持てず、競いたいとすら思いません。そこで今後は、金ゼミを他人と戦う場(切磋琢磨する場)に出来たらと思います。

3.自分の未知の世界に触れる場

金ゼミで扱っているテーマや書評で回ってくる本は、私の普段触れることのないものばかりです。そのため、金ゼミに入らなければこれから先も知ることの無かったであろう知識も身につけることが出来ました。そういった意味で、未知の世界に触れる場となっています。

1.自分と戦う場

金ゼミで課される書評やプレゼン等の課題は、今までそのようなことをほとんどやってこなかった私にとってはかなりの時間割かなければならないため、正直負担でした。しかも自分のやりたいことと天秤にかけると、どうしても自分のやりたいことが勝ってしまいます。なので、金ゼミは課題をしっかりこなすためにも、自分に甘い自分と戦う場となっています。

2.他人と戦う場

今回のゼミで、去年4期生の先輩方はお互いに競い合っていたというお話が出たと思います。私は自分の性格上、どうしても他人に負けたくない!という気持ちが持てず、競いたいとすら思いません。そこで今後は、金ゼミを他人と戦う場(切磋琢磨する場)に出来たらと思います。

3.自分の未知の世界に触れる場

金ゼミで扱っているテーマや書評で回ってくる本は、私の普段触れることのないものばかりです。そのため、金ゼミに入らなければこれから先も知ることの無かったであろう知識も身につけることが出来ました。そういった意味で、未知の世界に触れる場となっています。

わたしにとっての金ゼミ【栫井】

落ち着いてパソコン環境に居られていなかった為、遅くなりました。すみません。

① academic thinking

よりアカデミックにコンテンツ産業を捉えることが出来る環境が、わたしにとっての金ゼミです。

世の中の現象を並べて分析して、今までの知識と照らしながら、何が起きていてこれから何が起きようとしているのかを考えてみること。

頭をめいいっぱい働かせて理論的に考える場です。

実践を重視する兼ゼミ先に入る際、自分にとってなぜ金ゼミが大事なのか考えると、自分のすきなことをアカデミックにぐちゃぐちゃ考えられるところが挙げられました。

② 主張と表現

金ゼミにいると、プレゼンの機会がたくさんいただけます。

プレゼンをするためには、「主張したいことを明確にする」「相手に伝わるように表現する」ことが必要になります。

まだまだ未熟で、ディスコミュニケーションを起こしてしまったり、気持ちが先行して内容が伝わらないことが多く、日々反省です。でも、プレゼンから議論に繋げなくてはならず、これだけ高いレベルが要求される金ゼミだからこそ、こんな反省も持つことが出来るのだと思います。

③ keep motivation

金曜の話し合いでも、4期生は割と互いに”負けたくない”気持ちを持っているという話が出ましたが、わたしは金ゼミはある意味で勝負の場だと思っています。

「相手を負かせたい」「貶めたい」という訳ではなく、自分自身との戦いだと考えています。

金ゼミ生は、いろんな方面に興味が散っているし、それぞれ強みがある人が多いです。わたしは、そんな中でも埋もれたくはありません。

自分で本を探しに行くのも、気になるニュースをクリップするのも、人と真剣に議論するのも、納得出来る自分自身をつくるためで、最早苦でも義務でもありません。

議論中にクリティカルな意見が出たとき、ぱっと切り返せないとき、ちゃんと飲み込めていない自分を自覚したとき、「負けてたまるか!」と思える環境。

「まあいっか」と思った瞬間、ダメになる。

自分自身を向上させたい欲求を高めてくれる金ゼミは、わたしにとって勝負の場です。

① academic thinking

よりアカデミックにコンテンツ産業を捉えることが出来る環境が、わたしにとっての金ゼミです。

世の中の現象を並べて分析して、今までの知識と照らしながら、何が起きていてこれから何が起きようとしているのかを考えてみること。

頭をめいいっぱい働かせて理論的に考える場です。

実践を重視する兼ゼミ先に入る際、自分にとってなぜ金ゼミが大事なのか考えると、自分のすきなことをアカデミックにぐちゃぐちゃ考えられるところが挙げられました。

② 主張と表現

金ゼミにいると、プレゼンの機会がたくさんいただけます。

プレゼンをするためには、「主張したいことを明確にする」「相手に伝わるように表現する」ことが必要になります。

まだまだ未熟で、ディスコミュニケーションを起こしてしまったり、気持ちが先行して内容が伝わらないことが多く、日々反省です。でも、プレゼンから議論に繋げなくてはならず、これだけ高いレベルが要求される金ゼミだからこそ、こんな反省も持つことが出来るのだと思います。

③ keep motivation

金曜の話し合いでも、4期生は割と互いに”負けたくない”気持ちを持っているという話が出ましたが、わたしは金ゼミはある意味で勝負の場だと思っています。

「相手を負かせたい」「貶めたい」という訳ではなく、自分自身との戦いだと考えています。

金ゼミ生は、いろんな方面に興味が散っているし、それぞれ強みがある人が多いです。わたしは、そんな中でも埋もれたくはありません。

自分で本を探しに行くのも、気になるニュースをクリップするのも、人と真剣に議論するのも、納得出来る自分自身をつくるためで、最早苦でも義務でもありません。

議論中にクリティカルな意見が出たとき、ぱっと切り返せないとき、ちゃんと飲み込めていない自分を自覚したとき、「負けてたまるか!」と思える環境。

「まあいっか」と思った瞬間、ダメになる。

自分自身を向上させたい欲求を高めてくれる金ゼミは、わたしにとって勝負の場です。

あと半期【岸本】

少しだけ語呂先行ですが、真面目に考えました。いつもよりも少しコンパクトにまとめます。

---

金ゼミを

1. 「Chance」に満ちている場

2. 「Change」と向き合う場

3. 「Changing Same」を見つける場

この3つだと考えています。

1. 「Chance」に満ちている場

自分では思いもよらない機会、偶然に満ちた場だと考えます。

好きなもの、興味のあるものを突き詰めたり、自分の能力を伸ばしたりというのは1人でも出来ることですが、多様なゼミ生や先生、外部との関わりの中で個人の想定以上のところまでたどり着くことが出来うる場ではないかと。

2. 「Change」と向き合う場

変化に対して、表面的に触れるのではなく、じっくり腰を据えて向き合う場であると考えます。

意識的に自分を変えたり、人との関わりの中で自分が変わっていったり、変化に対応したり、変化をつくっていったりする中で、変化への向き合い方、つきあい方を思考、実践できるのではないかなと。個人的には先生の仰る「3つの力」を鍛えることがここに当てはまると考えます。

3. 「Changing Same」を見つける場

「Changing Same」とは変化する中で変わらないもののこと。変化に向き合い、そしてその中から本質をつかみ取って自分の糧にする場だと考えます。

これはゼミの研究にも当てはまると考えていますし、また自分を含めた人や組織にも当てはまるのではないでしょうか。これは「3つの力」を活かす方向性、ビジョンにあたる部分だと思います。

関連:kimseminar 2009: もやもやの季節。

(今年の1月に来期のゼミについて話し合った時のメモです。基本的に今も考えは変わっていません)

---

ちょっとだけおまけを。

3つのポイントに絞るのは、今売れてるスティーブ・ジョブズのプレゼン本でも述べられてることですね。(参考:KIM Seminar 2010: 【ホンヨミ!】The Presentation Secrets of Steve Jobs【岸本】・手前味噌で恐縮です)

個人的には、3つのポイントで提示するにも3つの段階があると思います。

1. 情報を取捨選択をして3点挙げる

2. 情報を統合して3点挙げる

3. 情報統合の後、印象に残る形で3点挙げる

こんな感じじゃないかなと。出来れば情報はモレなく示せると良くて、さらにダブりなく示せるとすっきりすると。更にわかりやすい語呂合わせとかだと尚よし、ってことでただ3つ挙げるだけではなくて、こうした段階を意識するとよりよいものになると思いました。

あと、先生に指され、「ズルい」と突っ込まれてしまったところですが、ちょっとプレゼン詰め過ぎて完徹してグロッキーになってたところだったので、別にプレゼンのフィードバックを故意に怠っていたワケではありませんよ!笑(という風にちょっと柄にもないですけどブログ上で言い訳しておきます)

2010年9月25日土曜日

私にとっての金ゼミ【山本】

今年の前期、途中から金ゼミをお休みさせていただいていました。去年と今年のゼミの空気と自分のゼミに対するモチベーションがあまりにも変化したため、今一度自分の方向性を検討してみたかったからです。その上で、やはり私にとって金ゼミは必要不可欠な場所だと再確認しました。

①コンテンツ業界に体する幅広い知識が得られる場

私が金ゼミを続けようと決心した最大の理由は、コンテンツ業界に対してこれからも学んでいきたいと思ったことです。経済学や法学と異なり、クリエイティブ産業に関する知識は学際的なものであり、かつ日々アップデートされるものなので、独学よりもゼミで学ぶ方が収穫が多いと思いました。

②論理力を養う場

相手の主張に論理的な飛躍がある場合や、ディスカッションのときに個々人の話しているレベル感にずれがある場合に素早く軌道修正する力をこれからも養いたいと思っています。この力は経験値とインプット量に比例すると思いますので、ディスカッションできる場がふんだんに与えられる金ゼミは格好の場所であると思っています。

宿題では3点と言われましたが、私にとっての金ゼミは上記の2点に集約されます。

また、人間は日々成長するものなので(希望的観測ですが)、成長に沿って上記の内容も変化していくと思います。私は“初志貫徹”という言葉が好きではありません。

人生に於ける目標などのような大目標は別として、金ゼミで身につけたい力などのような小目標(即ち大目標に対する手段)には固執しすぎないでいようと思っています。なので、最初に立てた目標を念頭に置きつつ、自分の成長やその時の環境に従って少しずつ軌道修正していきたいと思います。

①コンテンツ業界に体する幅広い知識が得られる場

私が金ゼミを続けようと決心した最大の理由は、コンテンツ業界に対してこれからも学んでいきたいと思ったことです。経済学や法学と異なり、クリエイティブ産業に関する知識は学際的なものであり、かつ日々アップデートされるものなので、独学よりもゼミで学ぶ方が収穫が多いと思いました。

②論理力を養う場

相手の主張に論理的な飛躍がある場合や、ディスカッションのときに個々人の話しているレベル感にずれがある場合に素早く軌道修正する力をこれからも養いたいと思っています。この力は経験値とインプット量に比例すると思いますので、ディスカッションできる場がふんだんに与えられる金ゼミは格好の場所であると思っています。

宿題では3点と言われましたが、私にとっての金ゼミは上記の2点に集約されます。

また、人間は日々成長するものなので(希望的観測ですが)、成長に沿って上記の内容も変化していくと思います。私は“初志貫徹”という言葉が好きではありません。

人生に於ける目標などのような大目標は別として、金ゼミで身につけたい力などのような小目標(即ち大目標に対する手段)には固執しすぎないでいようと思っています。なので、最初に立てた目標を念頭に置きつつ、自分の成長やその時の環境に従って少しずつ軌道修正していきたいと思います。

僕にとっての金ゼミ[矢部]

高いレベルでの意識・姿勢・モチベーションをもつことを求む環境の提供

金ゼミは普通の日常とは雰囲気が違います。それが緊張感とゼミに取り組む集中度を高めます。僕にも少なからず、金ゼミという環境が僕の金ゼミ以外での学問やルーティンでの意識・姿勢に与えた影響はあります。それは、周り誰を見ても学問に対してすばらしいスキルをもつ人がいることからもいえます。僕は先輩でも同期からも、毎回圧倒されるほどの刺激を受けてその分頑張ろうと思い、そのモチベーションが何かしら確実に生かされています。金ゼミでの高い水準でみれば、大方他のことはできるんじゃないかと思っています。

思考力、あわよくば伝達力

僕が思うこの金ゼミでだからこそできて一番鍛えたいのは、思考力です。知識や情報を得る機会は金ゼミにいると、普通よりは多く存在します。それを吸収するか否かは自分自身の問題なので、できるときもあれば、できないときがあります。そこは金ゼミ生としては価値をあまり生まないと思います。それならば、それらを体系的にまとめ、複雑な事象に論理の筋道を通して、その物事の本質を理解したいです。そして余裕があるならば、それらを頭で考えることより難しい口で話すことによって伝えることを鍛えたいです。

専門的にもう一つのフィールドをもつ感覚

クリエイティブ産業を何か、ゼミで何を勉強しているのかという問いには、僕は自信をもって答えることはできません。おそらく学問的に何を学んだのかが不明瞭になっているからでしょう。最先端に社会的なことを学べるのは、とてもすばらしいです。現代社会の実情とそこからの未来への課題や展望を研究するというプロセスや仕組みは学問的に推奨していきながら、もう少し詳しく完結させて身に付けることを要したいと思います。

金ゼミは普通の日常とは雰囲気が違います。それが緊張感とゼミに取り組む集中度を高めます。僕にも少なからず、金ゼミという環境が僕の金ゼミ以外での学問やルーティンでの意識・姿勢に与えた影響はあります。それは、周り誰を見ても学問に対してすばらしいスキルをもつ人がいることからもいえます。僕は先輩でも同期からも、毎回圧倒されるほどの刺激を受けてその分頑張ろうと思い、そのモチベーションが何かしら確実に生かされています。金ゼミでの高い水準でみれば、大方他のことはできるんじゃないかと思っています。

思考力、あわよくば伝達力

僕が思うこの金ゼミでだからこそできて一番鍛えたいのは、思考力です。知識や情報を得る機会は金ゼミにいると、普通よりは多く存在します。それを吸収するか否かは自分自身の問題なので、できるときもあれば、できないときがあります。そこは金ゼミ生としては価値をあまり生まないと思います。それならば、それらを体系的にまとめ、複雑な事象に論理の筋道を通して、その物事の本質を理解したいです。そして余裕があるならば、それらを頭で考えることより難しい口で話すことによって伝えることを鍛えたいです。

専門的にもう一つのフィールドをもつ感覚

クリエイティブ産業を何か、ゼミで何を勉強しているのかという問いには、僕は自信をもって答えることはできません。おそらく学問的に何を学んだのかが不明瞭になっているからでしょう。最先端に社会的なことを学べるのは、とてもすばらしいです。現代社会の実情とそこからの未来への課題や展望を研究するというプロセスや仕組みは学問的に推奨していきながら、もう少し詳しく完結させて身に付けることを要したいと思います。

私にとっての金ゼミ(田島)

目標に向かって全力でやりきること

ゼミの方針、毎回の授業内のコンテンツ、やり方含めここまで生徒が自主的に考え、実行出来、先生がその助けとなる環境や人脈を整備して下さる場所はないと思う。また、ゼミ員にもその環境を理解し、自分の成長のために主体的に参加したいと思っている者が多い。だからこそ、よりよいものを目指して意見をぶつかり合わせることが出来る。

課題を決め、内容を決め、手段を決める試行錯誤すること

予め教師から解決すべき課題を与えられるのではなく、現状を認識し、何が課題なのかを考え、そしてそれを解決するための時間をどのように設け、その中でどのように行動するか?ということまで金ゼミでは求められている。生徒の自主性に任せられているから、自分が頑張ればそれだけゼミのクオリティをあげることが出来る。常に思考が求められている。

自分を伸ばし、人を活かすこと

複数人が積極的に意見を出し合うことができれば、一人で考えるよりももっと大きなアイディアが生まれる。逆に上手く活かせなければ、グループワークは烏合の衆になり、一人の考えよりも劣る。いかに周りのモチベーションを高め、いかに他人も信頼し任せるか。そのバランス感覚を学びたい。

ゼミの方針、毎回の授業内のコンテンツ、やり方含めここまで生徒が自主的に考え、実行出来、先生がその助けとなる環境や人脈を整備して下さる場所はないと思う。また、ゼミ員にもその環境を理解し、自分の成長のために主体的に参加したいと思っている者が多い。だからこそ、よりよいものを目指して意見をぶつかり合わせることが出来る。

課題を決め、内容を決め、手段を決める試行錯誤すること

予め教師から解決すべき課題を与えられるのではなく、現状を認識し、何が課題なのかを考え、そしてそれを解決するための時間をどのように設け、その中でどのように行動するか?ということまで金ゼミでは求められている。生徒の自主性に任せられているから、自分が頑張ればそれだけゼミのクオリティをあげることが出来る。常に思考が求められている。

自分を伸ばし、人を活かすこと

複数人が積極的に意見を出し合うことができれば、一人で考えるよりももっと大きなアイディアが生まれる。逆に上手く活かせなければ、グループワークは烏合の衆になり、一人の考えよりも劣る。いかに周りのモチベーションを高め、いかに他人も信頼し任せるか。そのバランス感覚を学びたい。

私にとっての金ゼミ【岡本】

自分にとっての金ゼミとは。

いろいろと考えさせられるテーマですね。

①「見識を広げる場」

自分の専攻の学問領域ばかり学んでいるとどうしてもその範囲に凝り固まってしまいます。かと言って専攻以外に履修する科目に正直なところあまり深度は求められません。ゼミではある程度深く学べることから、言うなれば第二の専攻としての学問領域を自らの中に確立するための場と考えています。もちろんそれは学部の専攻と完全に独立してある必要はなく(むしろそれはあまり好ましくないと考えています)、二つの「専攻」をいかに「つなげる」かが今の自分の試みであり課題です。

②「力不足を感じる場」

いつかの取材で伺った、私が至言と思っている言葉の一つに「知の根源は自らの無知を悟ること」というのがあります。どんなこともそうですが、本当に必要に迫られればある程度は対応できるもの。学部のぬるま湯では味わえない「学び」に対する危機感を、毎回のゼミで自分の力不足を実感することを通して抱ける場が自分にとっての金ゼミと言えます。

③「可能性を試す場」

ゼミで扱うトピックは広範にわたり、その方法論も多岐にわたります。正直なところ全ての話題や方法に同程度に愛着を持てるような優等生ではありませんが、それでも実際に取り組んでみることにより新たな発見があることは今までも多くありました。「好きこそ物の上手なれ」というのは脳科学的にきちんと裏付けの取れた言葉です。けれども自分の選択肢にないこと(=自分の枠組みからはずれたもの)を「好き」になることは出来ない。その意味で、他のどんな場所よりも様々なことに触れられる金ゼミは、自分は果たして何に興味があるのか、その可能性を試せる場でもあります。

いろいろと考えさせられるテーマですね。

①「見識を広げる場」

自分の専攻の学問領域ばかり学んでいるとどうしてもその範囲に凝り固まってしまいます。かと言って専攻以外に履修する科目に正直なところあまり深度は求められません。ゼミではある程度深く学べることから、言うなれば第二の専攻としての学問領域を自らの中に確立するための場と考えています。もちろんそれは学部の専攻と完全に独立してある必要はなく(むしろそれはあまり好ましくないと考えています)、二つの「専攻」をいかに「つなげる」かが今の自分の試みであり課題です。

②「力不足を感じる場」

いつかの取材で伺った、私が至言と思っている言葉の一つに「知の根源は自らの無知を悟ること」というのがあります。どんなこともそうですが、本当に必要に迫られればある程度は対応できるもの。学部のぬるま湯では味わえない「学び」に対する危機感を、毎回のゼミで自分の力不足を実感することを通して抱ける場が自分にとっての金ゼミと言えます。

③「可能性を試す場」

ゼミで扱うトピックは広範にわたり、その方法論も多岐にわたります。正直なところ全ての話題や方法に同程度に愛着を持てるような優等生ではありませんが、それでも実際に取り組んでみることにより新たな発見があることは今までも多くありました。「好きこそ物の上手なれ」というのは脳科学的にきちんと裏付けの取れた言葉です。けれども自分の選択肢にないこと(=自分の枠組みからはずれたもの)を「好き」になることは出来ない。その意味で、他のどんな場所よりも様々なことに触れられる金ゼミは、自分は果たして何に興味があるのか、その可能性を試せる場でもあります。

金ゼミとは 【斎藤】

キムゼミとは。

一、ストイックさを求められる場所。僕の私生活は驚く程自堕落なものです。毎回のゼミ、ブログアップ、書評をはじめ、金ゼミが無ければとことん駄目な人間になってしまう気がします。

二、ストイックな人に出会える場所。大学院へ飛級で進学する先輩をはじめ金ゼミには志の高い人がいます。そこから刺激を受けます。

三、自分の関心外のことに取り組める場所。ゼミでやっていることの多くは自分一人では関連本すら読まないであろうことです。そういった分野に関して知ることができるのは貴重な機会です。一方こういった関わり方は、自身の関心度が低くなってしまえば主体性も同時に失われてしまう諸刃の剣でもあります。

まとめてみると精神的な面での成長に比重があり、学問的な面での個人的な問題意識の解決の場となっていないのが足りない点だと思います。この点は最近の僕の悩みでもありますが、以上の三点が今の自分にとって金ゼミがどういう場所なのかという問に対する正直な答えです。

0924ゼミの感想&私にとっての金ゼミとは【大賀】

こんばんは、おーがです☆秋学期最初のゼミ!お疲れ様でした!久々に皆と会えて個人的にすごーく嬉しかったです。秋学期でわたしの学生生活は終わりです・・・だからこそ、一分一秒を大切に!金ゼミで充実した時間を過ごしていこうと思っています!

●0924ゼミの感想

ゼミについての感想を最初に、簡単に書いておきます。(勝手にすみません!私が書きたかっただけですので、あしからず…!)まずはブログアップに関して。五期生を中心に、blogを書くのが負担になっているという意見がありました。そこで、なぜ自分がブログをアップ出来ていたのか(昨年の私は、おそらく、ゼミ感想のアップが早いほうだったと思います)を考えてみました。はじめのうちは「義務」だったと思います。眠さで開かない目をこすりながら、動かない頭を必死に稼動させながら、なんとか書いていた時もありました。それでも、続けているうちに、どんどん楽しくなって。「ブログ見てるよ!」という家族や友人の言葉が嬉しくて。気が付けばblogを書くことが当たり前になっていました。・・だから、是非、皆さんにはブログを頑張って欲しいです。金ゼミブログを無くさないで欲しいです。私の父も楽しみに見ているらしいのでw皆で作り上げていきましょう!

次に、バンナムについて。諸事情でプロジェクトに参加できなかったため、バンナムプレゼンを見たこと自体が初めてでした。まさに「客観的な消費者」の目線で見ることができたのではないかと自負しています笑。どのプレゼンに対しても感じたことは、「言葉の定義」の必要性。聞き手が解釈した言葉の意味と、プレゼンターが解釈しているものとの間には、ひょっとしたら大きな開きがあるかもしれません。そうならないように、どんな簡単な言葉であっても、しっかりとその定義を説明しておくことは必要だと思います。

また、すごく私事ではありますが・・・・iPhoneユーザーではないので、「iPhoneについての知識があること」を前提に説明をされると、ちょっと困ってしまいました・・・!

●私にとっての金ゼミ

ここからは、今回のお題であるテーマについて書き記します。私にとって金ゼミとは何か。・・【自己の成長のために不可欠なもの】であり、【全力全身で挑むことのできる環境】であり、そして、【最も心地の好い居場所】です。私は2年から3年に進級するとき、ゼミを移転しました。そのときに考えて出した結論が、「金ゼミに入る」というものでした。そのときに考えていた金ゼミの意義と、今の私が考えているものは、そんなに違いはありません。下の写真は、転ゼミするときに私が一人ブレストをしたときの名残、です。

いわゆる「エグゼミ」と言われていた金ゼミで様々な事柄に取り組むことで、また、三期の副代表としての責務を全うすることで、私は自分自身を成長させてきました。金ゼミという環境に特別な制約はありません。だからこそ、私はいつでも全身全霊で、体と頭全てを使って発言し、行動することができます。そして更に言えることとしては・・金ゼミには、数多くの信頼できる仲間がいるということです。私にとって、最高に心地の好い居場所です。

辛いことや泣きたくなること、憤ること、たくさんありました。後輩にとって、私はけして良い先輩とは言えなかったかもしれません。同期にとって、私がどのような存在で居られたかも、正直に言ってしまえばよくわからないです。それでも私は、金ゼミを選んだというあの時の決断を一度も後悔したことはないし、今も後悔していません。

●みなちゃんお誕生日

最後に、みなちゃんおめでとう!大学院の合格とも重なって、最高の誕生日になったかなと思います。これからも頑張ってね!!

●0924ゼミの感想

ゼミについての感想を最初に、簡単に書いておきます。(勝手にすみません!私が書きたかっただけですので、あしからず…!)まずはブログアップに関して。五期生を中心に、blogを書くのが負担になっているという意見がありました。そこで、なぜ自分がブログをアップ出来ていたのか(昨年の私は、おそらく、ゼミ感想のアップが早いほうだったと思います)を考えてみました。はじめのうちは「義務」だったと思います。眠さで開かない目をこすりながら、動かない頭を必死に稼動させながら、なんとか書いていた時もありました。それでも、続けているうちに、どんどん楽しくなって。「ブログ見てるよ!」という家族や友人の言葉が嬉しくて。気が付けばblogを書くことが当たり前になっていました。・・だから、是非、皆さんにはブログを頑張って欲しいです。金ゼミブログを無くさないで欲しいです。私の父も楽しみに見ているらしいのでw皆で作り上げていきましょう!

次に、バンナムについて。諸事情でプロジェクトに参加できなかったため、バンナムプレゼンを見たこと自体が初めてでした。まさに「客観的な消費者」の目線で見ることができたのではないかと自負しています笑。どのプレゼンに対しても感じたことは、「言葉の定義」の必要性。聞き手が解釈した言葉の意味と、プレゼンターが解釈しているものとの間には、ひょっとしたら大きな開きがあるかもしれません。そうならないように、どんな簡単な言葉であっても、しっかりとその定義を説明しておくことは必要だと思います。

また、すごく私事ではありますが・・・・iPhoneユーザーではないので、「iPhoneについての知識があること」を前提に説明をされると、ちょっと困ってしまいました・・・!

●私にとっての金ゼミ

ここからは、今回のお題であるテーマについて書き記します。私にとって金ゼミとは何か。・・【自己の成長のために不可欠なもの】であり、【全力全身で挑むことのできる環境】であり、そして、【最も心地の好い居場所】です。私は2年から3年に進級するとき、ゼミを移転しました。そのときに考えて出した結論が、「金ゼミに入る」というものでした。そのときに考えていた金ゼミの意義と、今の私が考えているものは、そんなに違いはありません。下の写真は、転ゼミするときに私が一人ブレストをしたときの名残、です。

いわゆる「エグゼミ」と言われていた金ゼミで様々な事柄に取り組むことで、また、三期の副代表としての責務を全うすることで、私は自分自身を成長させてきました。金ゼミという環境に特別な制約はありません。だからこそ、私はいつでも全身全霊で、体と頭全てを使って発言し、行動することができます。そして更に言えることとしては・・金ゼミには、数多くの信頼できる仲間がいるということです。私にとって、最高に心地の好い居場所です。

辛いことや泣きたくなること、憤ること、たくさんありました。後輩にとって、私はけして良い先輩とは言えなかったかもしれません。同期にとって、私がどのような存在で居られたかも、正直に言ってしまえばよくわからないです。それでも私は、金ゼミを選んだというあの時の決断を一度も後悔したことはないし、今も後悔していません。

●みなちゃんお誕生日

最後に、みなちゃんおめでとう!大学院の合格とも重なって、最高の誕生日になったかなと思います。これからも頑張ってね!!

私にとっての金ゼミ【吉田】

金ゼミが自分にとってどのような場であるのか、なぜ金ゼミで勉強するのかを考えた結果以下の3つの結論に至りました。

①思考する技術を養う場

問題を発見し、解決する技術と「クリエイティブ」なものを作り出す方法論を学べる場であると感じています。金ゼミが扱う範囲は、様々な分野を跨いているという意味で非常に「学際的」であると思います。そのため、複雑な実社会で直面する場合と同様に、複眼的で自由かつ綿密な発想を養える場だと思います。

②変化する社会について学ぶ場

以前から興味を持っていたインターネット産業と情報社会について学ぶうえで最高の場所であると感じています。技術、産業、政策、コンテンツ、法律など様々な面から俯瞰的に見れ、なおかつ様々な方面で活躍している先生からそれらを学べる、慶應でも最高水準の場だと思います。

③優秀な先生や先輩、仲間と議論できる場

金ゼミは、多くの人と出会い、議論できる場所だと思う。金ゼミがゼミ員に要求するものはメディアコムの中でも高いと思います。その高い要求に進んで応え、同じ方向に向かって努力する人たち共に勉強できる場であることも自分にとって大変重要です。

「自分にとっての金ゼミ」について改めて振り返ると、金ゼミで勉強できていることがいかに幸運で貴重な経験であるのかを改めて実感しました。後期では、このことを心に留めて一つ一つの活動を真剣にやっていきたいと思います。

①思考する技術を養う場

問題を発見し、解決する技術と「クリエイティブ」なものを作り出す方法論を学べる場であると感じています。金ゼミが扱う範囲は、様々な分野を跨いているという意味で非常に「学際的」であると思います。そのため、複雑な実社会で直面する場合と同様に、複眼的で自由かつ綿密な発想を養える場だと思います。

②変化する社会について学ぶ場

以前から興味を持っていたインターネット産業と情報社会について学ぶうえで最高の場所であると感じています。技術、産業、政策、コンテンツ、法律など様々な面から俯瞰的に見れ、なおかつ様々な方面で活躍している先生からそれらを学べる、慶應でも最高水準の場だと思います。

③優秀な先生や先輩、仲間と議論できる場

金ゼミは、多くの人と出会い、議論できる場所だと思う。金ゼミがゼミ員に要求するものはメディアコムの中でも高いと思います。その高い要求に進んで応え、同じ方向に向かって努力する人たち共に勉強できる場であることも自分にとって大変重要です。

「自分にとっての金ゼミ」について改めて振り返ると、金ゼミで勉強できていることがいかに幸運で貴重な経験であるのかを改めて実感しました。後期では、このことを心に留めて一つ一つの活動を真剣にやっていきたいと思います。

私にとっての金ゼミ 金光

たぶん去年の私とは書くことが違います。今年の金ゼミは、

特に今年は自分の苦手分野に直面しながらも、逃げずにいかに自分と向き合って苦手を克服するか、です。

人からの意見を正面から受け止めてそれをうまく返せるか、も自分と向き合うことの一つです。普段は見なくても過ごせる、自分のいやなところにフタをせずに向き合う場が金ゼミです。

②自分のバランスを保つ場

金ゼミ以外の活動の後の金ゼミは、自分にとって程よい緊張で、自分自身の生活のバランスを保ったり測ったりする目安にもなっています。

③刺激を受ける場

いろんなところから人が集まるぶん、先生をはじめ、同期先輩後輩に尊敬できる人がたくさんいます。純粋に知的好奇心の対象になる人がいっぱいいます。

マネしたいところを吸収して自分に取り入れて、いつまでも張り合える関係を維持したいです。

---------------------

最後に、今日は本当にみなさまありがとうございました!!!

照れるやら嬉しいやらで本当にあんなふうに嬉しい混乱をしたのは初めてでした。

あそこでびしっとかっこいいお礼のセリフが言えたら…と少し後悔です。

もう本当にありがとうございました!!!

でも、4月からも金ゼミに出席させてください!

【自分にとっての金ゼミ】真剣【戸高】

4年なので、これからというよりもこれまでどのように自分が金ゼミにいたのかを思い出してみる。

①裏表なし

これは代表(だった)という義務感からかもしれんが、基本自分は裏表なく金ゼミでは人と接するようにしていた。

裏表なく接するということは、本気で、そして嫌われてもいいという思いで人と接するということでもある。

本来の僕はそれなりに裏表がある人間で、属するコミュニティなり、相手にする人によってけっこう性格を変えていた。でもこのゼミではそれをしなかった。

僕が代表だった頃の4期の皆さんはなんやかんやありながらも優秀だったのでそんなに本気でキレた事はない。

でも、全体ではもちろん、個人と1対1とかで話す機会も代表だからかよくあった。そんな時は、けっこう厳しい事を言う相手とかもいた。普段はアホみたいな事を一緒に言っているような相手であっても、裏表なくタテマエ抜きで話をした。

裏表のない、ありのままの自分を出す事によって、その人のことを深く知れたし、知ってもらう事ができた面もあったと思う。

自分が本当の自分であれる、そしてそうあろうと思う事ができる人が集まっている場が金ゼミでした。

②成長

基本的に、世間一般で言う意識の高い学生達が集まる場所ではないコミュニティにしか所属していなかった僕にとって、金ゼミという場は刺激的な場でした。

そこで代表をさせてもらえる機会があったので、もちろん周りのみんな、特に後輩には自分達が作っていく場で存分に成長してほしいと、おこがましいが思っていた。

でも、それ以上に自分が代表として、その場を利用して成長してやるという思いの方が強かった。

なぜそう思う事ができたのかということを考えると、もちろんここにも代表という義務感があったのかもしれないが、自分は裏表なく接する事ができるこのゼミの事が好きだっt。

その自分が好きな場所にいる人相手だからこそ、全力でできるだけサポートしてあげたかったし、自分もそこにいる人たちに最大限の恩返しをできる様に成長しようと思えた。

人の、自分の最大限の成長のために努力をできる場が金ゼミだった。

③自由と責任

これは去年の1つのキーワードだったんですが、本当に何度も言うがこんなに学生が自由にゼミを作る事ができるゼミって全国見渡してもそう簡単にはないと思う。

そんな数少ない珍しいゼミに所属していると、自由なのが当たり前に思えてきますが、その裏にはいつも責任がついて回っている。

自分が自由にできるからこそ、そこで腐ろうが、成長しようが、また周りの人間に悪影響を与えるのか、好影響を与えるのかという責任もいつも背負べきだ。

自由な場があるからこそ、そこに責任を感じ、自分のための投資に全力で取り組む事ができる場、それが金ゼミだった。

この3つに共通してるエッセンスとして、「真剣」というワードがあると思います、「本気」でもいいと思う。

真剣に人と接して、自由と責任を感じながら真剣にその場を作り、真剣に成長すべく努力を行う場。

それが僕にとっての金ゼミです。

①裏表なし

これは代表(だった)という義務感からかもしれんが、基本自分は裏表なく金ゼミでは人と接するようにしていた。

裏表なく接するということは、本気で、そして嫌われてもいいという思いで人と接するということでもある。

本来の僕はそれなりに裏表がある人間で、属するコミュニティなり、相手にする人によってけっこう性格を変えていた。でもこのゼミではそれをしなかった。

僕が代表だった頃の4期の皆さんはなんやかんやありながらも優秀だったのでそんなに本気でキレた事はない。

でも、全体ではもちろん、個人と1対1とかで話す機会も代表だからかよくあった。そんな時は、けっこう厳しい事を言う相手とかもいた。普段はアホみたいな事を一緒に言っているような相手であっても、裏表なくタテマエ抜きで話をした。

裏表のない、ありのままの自分を出す事によって、その人のことを深く知れたし、知ってもらう事ができた面もあったと思う。

自分が本当の自分であれる、そしてそうあろうと思う事ができる人が集まっている場が金ゼミでした。

②成長

基本的に、世間一般で言う意識の高い学生達が集まる場所ではないコミュニティにしか所属していなかった僕にとって、金ゼミという場は刺激的な場でした。

そこで代表をさせてもらえる機会があったので、もちろん周りのみんな、特に後輩には自分達が作っていく場で存分に成長してほしいと、おこがましいが思っていた。

でも、それ以上に自分が代表として、その場を利用して成長してやるという思いの方が強かった。

なぜそう思う事ができたのかということを考えると、もちろんここにも代表という義務感があったのかもしれないが、自分は裏表なく接する事ができるこのゼミの事が好きだっt。

その自分が好きな場所にいる人相手だからこそ、全力でできるだけサポートしてあげたかったし、自分もそこにいる人たちに最大限の恩返しをできる様に成長しようと思えた。

人の、自分の最大限の成長のために努力をできる場が金ゼミだった。

③自由と責任

これは去年の1つのキーワードだったんですが、本当に何度も言うがこんなに学生が自由にゼミを作る事ができるゼミって全国見渡してもそう簡単にはないと思う。

そんな数少ない珍しいゼミに所属していると、自由なのが当たり前に思えてきますが、その裏にはいつも責任がついて回っている。

自分が自由にできるからこそ、そこで腐ろうが、成長しようが、また周りの人間に悪影響を与えるのか、好影響を与えるのかという責任もいつも背負べきだ。

自由な場があるからこそ、そこに責任を感じ、自分のための投資に全力で取り組む事ができる場、それが金ゼミだった。

この3つに共通してるエッセンスとして、「真剣」というワードがあると思います、「本気」でもいいと思う。

真剣に人と接して、自由と責任を感じながら真剣にその場を作り、真剣に成長すべく努力を行う場。

それが僕にとっての金ゼミです。

2010年9月24日金曜日

金ゼミとは私にとって・・・

秋学期初回ゼミお疲れ様でした。

私にとっての金ゼミは以下の三点です。

①刺激による自分の成長

前期だけを見ても金ゼミではたくさんの刺激を受けました。先輩から、ゲストスピーカーから、同期生からなどの刺激が自分を焦らせもしたし、ワクワクさせたりもしたと思います。

ただ今日、ゼミで改めて気づかされたのは、私の中で『同期生のうち誰かはきっとブログをアップしていないだろうから私ももうちょっと後でいいや』、という甘さがあったのだと思います。ここに私の中で負のスパイラルが形成されていました。ブログの意義や必要性を頭で分かっていながらも、その甘さにずるずる引きづられていたんだと思います。刺激をいい意味で自分の緊張感につなげていく必要性を感じました。

②自分を追い込む場

以前の自分だったらできる、というかやろうとも思ってなかった課題を取り組む場が金ゼミであり、無理を不可能にする方法を学ぶ場でもあると考えています。キツいプレゼンの準備や、内容の濃い会議、毎週迫ってくる書評などを通して極限まで考えること、それをどうアウトプットするか、効率的にこなすかを学ぶ場こそが金ゼミだと思います。

③新たな世界を知る時間

自分一人の世界が1だと仮定したら、金ゼミに一度行くと最低5に膨らんでいることを実感しています。新たな技術、将来の未知な可能性、個々の視点をぶつけ合い、考え、アウトプットし、議論することで確実に世界が自分で広げられる範囲以上に大きくなっていると思います。きついことももちろんありますが、自分の視野が確実に広がっているな、という実感こそが私の原動力となっています。

私にとっての金ゼミは以下の三点です。

①刺激による自分の成長

前期だけを見ても金ゼミではたくさんの刺激を受けました。先輩から、ゲストスピーカーから、同期生からなどの刺激が自分を焦らせもしたし、ワクワクさせたりもしたと思います。

ただ今日、ゼミで改めて気づかされたのは、私の中で『同期生のうち誰かはきっとブログをアップしていないだろうから私ももうちょっと後でいいや』、という甘さがあったのだと思います。ここに私の中で負のスパイラルが形成されていました。ブログの意義や必要性を頭で分かっていながらも、その甘さにずるずる引きづられていたんだと思います。刺激をいい意味で自分の緊張感につなげていく必要性を感じました。

②自分を追い込む場

以前の自分だったらできる、というかやろうとも思ってなかった課題を取り組む場が金ゼミであり、無理を不可能にする方法を学ぶ場でもあると考えています。キツいプレゼンの準備や、内容の濃い会議、毎週迫ってくる書評などを通して極限まで考えること、それをどうアウトプットするか、効率的にこなすかを学ぶ場こそが金ゼミだと思います。

③新たな世界を知る時間

自分一人の世界が1だと仮定したら、金ゼミに一度行くと最低5に膨らんでいることを実感しています。新たな技術、将来の未知な可能性、個々の視点をぶつけ合い、考え、アウトプットし、議論することで確実に世界が自分で広げられる範囲以上に大きくなっていると思います。きついことももちろんありますが、自分の視野が確実に広がっているな、という実感こそが私の原動力となっています。

0924ゼミ【高橋】

金ゼミを自分にとってどういった成長の場にしたいのか…。

前期を経て今一度考えてみました。

①思考力・伝達力・創造力・相乗力をバランスよく身につける

金ゼミの目標である4つの力はどんな時でも重要となるものであり、だからこそ偏りなく身につけることが大事だと思います。全体をバランスよく身につけていく努力をし、また、そうすることで実現できる場であると信じています。どれかに特化するのではなく、常にこの4つの力を高めていく姿勢で臨んでいきたいです。

②自分を律するストイックさを維持する

基本姿勢は自分に厳しく相手にも厳しく。どちらかというと他人と甘え合うタイプではないと自分では思っています。しかし、追いつめられると甘い考えが浮かんでしまうのも事実です。ここを踏ん張れば自分の限界を広げていくチャンスになるとわかっているのにもかかわらず…。追いつめられる機会が多い金ゼミだからこそ、踏ん張って堪えて自分の可能性を広げる意味でストイックでありたいと思います。

③好き嫌いせず幅広い教養を身につける

正直いうと、元々デジタルアレルギーでIT系は今まで知ろうとも思わなかったジャンルでした。しかし、知れば知るほど実は自分たちと関わりの深い分野であることに気付きました。こうした発見があったのも、知る機会があってこそで、金ゼミはそういった機会を提供してもらえる場だと思っています。何に対しても、最初から知りもしない段階で毛嫌いしないようにしたいです。

以上を肝に銘じて後期も臨んでいきます。

宜しくお願いします。

前期を経て今一度考えてみました。

①思考力・伝達力・創造力・相乗力をバランスよく身につける

金ゼミの目標である4つの力はどんな時でも重要となるものであり、だからこそ偏りなく身につけることが大事だと思います。全体をバランスよく身につけていく努力をし、また、そうすることで実現できる場であると信じています。どれかに特化するのではなく、常にこの4つの力を高めていく姿勢で臨んでいきたいです。

②自分を律するストイックさを維持する

基本姿勢は自分に厳しく相手にも厳しく。どちらかというと他人と甘え合うタイプではないと自分では思っています。しかし、追いつめられると甘い考えが浮かんでしまうのも事実です。ここを踏ん張れば自分の限界を広げていくチャンスになるとわかっているのにもかかわらず…。追いつめられる機会が多い金ゼミだからこそ、踏ん張って堪えて自分の可能性を広げる意味でストイックでありたいと思います。

③好き嫌いせず幅広い教養を身につける

正直いうと、元々デジタルアレルギーでIT系は今まで知ろうとも思わなかったジャンルでした。しかし、知れば知るほど実は自分たちと関わりの深い分野であることに気付きました。こうした発見があったのも、知る機会があってこそで、金ゼミはそういった機会を提供してもらえる場だと思っています。何に対しても、最初から知りもしない段階で毛嫌いしないようにしたいです。

以上を肝に銘じて後期も臨んでいきます。

宜しくお願いします。

【夏休み】この夏出会った素敵な人【長澤】

今年の夏休みは、例年に比べたくさん出掛けました。

そして、たくさんの素敵な人たちに出会いました。

その中で一人に絞るのは難しいので、前回のブログで書いた「尻労安部洞窟遺跡発掘調査」で知り合った人たちについて書きたいと思います。

今回の尻労安部洞窟遺跡発掘調査に参加したメンバーは、考古学の教授だったり、人類学の教授だったり、お医者さんだったり、学生だったり…とさまざまでした。

しかし、それぞれの人がみな自分の扱っている研究分野のプロフェッショナルで、動物骨の研究をしている教授もいれば、掘ったあとの土質を調べる教授もいました。

分野が何であれ、「○○だったら、自分に聞いてくれ!」というような、自分の専門分野を持って、貪欲にその分野の研究をする姿はとても素敵だと思いました。

自分の専門分野というものを大学で勉強する間に見つけたいです。

そして、たくさんの素敵な人たちに出会いました。

その中で一人に絞るのは難しいので、前回のブログで書いた「尻労安部洞窟遺跡発掘調査」で知り合った人たちについて書きたいと思います。

今回の尻労安部洞窟遺跡発掘調査に参加したメンバーは、考古学の教授だったり、人類学の教授だったり、お医者さんだったり、学生だったり…とさまざまでした。

しかし、それぞれの人がみな自分の扱っている研究分野のプロフェッショナルで、動物骨の研究をしている教授もいれば、掘ったあとの土質を調べる教授もいました。

分野が何であれ、「○○だったら、自分に聞いてくれ!」というような、自分の専門分野を持って、貪欲にその分野の研究をする姿はとても素敵だと思いました。

自分の専門分野というものを大学で勉強する間に見つけたいです。

【夏休み④】アメリカ日記【田島】

ブログアップが大変遅くなってすみませんでした。私にとって大切な思い出になった旅行をどう文章にまとめたらいいかよくわからなくて;;今後は気を付けます。時間がないので、思ったことを簡単に。

【ニューヨーク】

最初は旅行者ということで気おくれしていた部分がありましたが、ニューヨークについてメトロに乗るとなんだかふっきれてしまいました。とにかく人種が多い!!(歩いてる場所にもよるが)いわゆる私たちが一般的に想像している「アメリカ人」は一部に過ぎず、とにかく色んな人種が入り乱れている。路面の派手な洋服屋はアラブ系が多く、ピザ屋やデリの店員はヒスパニックが多い(グラシアス!と言うととてもリアクションがよくなんだかかわいい)という印象を受けました。

そしてニューヨーカーたちはいい意味でも悪い意味でも合理的な人々が多いと思います。いたるところにマクドナルドとスターバックスがあり、野菜が足りないと思ったらデリでサラダ、運動が足りないと思ったらヨガスクールにいったりジョギング、歩いてる時には屋台でホットドッグやプレッツェル。究極的には、「自然が足りないからセントラルパーク!」というノリで作られたんじゃないかという気がしてきました。(セントラルパークはマンハッタンの摩天楼のどまんなかにある、長方形の自然公園です。)なんというか、たとえるなら「サプリメント」的解決方法だと思うのです。そのあけすけさが面白くもあるし、それでいいのか?という感じも内心ありました。しかし、お金を払えば必要なものを必要な分だけ誰でも手に入れられるその合理性がニューヨークの楽しさでもあるのでしょう。狭いマンハッタンは縦横の道路でブロック分けされており、「アッパーイースト」とか「ロウアーウェスト」とかエリアがあり、治安や雰囲気も非常に異なっています。(美術館が多く治安がいいアッパーイースト、非常に治安が悪いイーストハーレムなど)個人的には、マンハッタンは柄の違う生地をつぎはぎにしたパッチワークのような街だと思いました。(お金に合わせて)どの道を選ぼうと、どのグレードのサービスを選ぼうと自由、それがニューヨークなのかなと思いました。ちなみにサンフランシスコに行って思いましたがニューヨーカー(の店員)は冷たいと思います。すごく早口だし、聞き返すと機嫌が悪くなる時もあるし、何より英語が通じにくい。サンフランシスコでは通じるのにどうしてだろう?と思ったら、「忙しいから聞く姿勢がそもそもない」と聞いて納得してしまいました。ニューヨーク行く英語苦手な人はめげないのが大事だと思います(笑)

そしてブロードウェイやジャズクラブなど、パフォーミングアーツのクオリティは本当にすごいと思います。ニューヨークは夜が足りません!

【サンフランシスコ】

海と都市が同居した素晴らしく心地よい街です。「アメリカ人が住みたい都市NO.1」(らしい)のも納得。海岸をジョギングしたりサイクリングしたりする姿がとても気持ちよさそうで、「やっぱりセントラルパークより、ホントの自然がいいよな・・・」と思ってしまいました。ニューヨークに慣れていたせいか人が圧倒的に親切に感じました。まず話すスピードがゆっくりだし、聞き返しても優しい。道を聞いたら立ち止まって一緒に考えてくれる(笑)ジャパンタウンやチャイナタウンがあるので、アジア人がいる状況に慣れているという感じがしました。遊ぶというよりも、生活する場所としてとてもいいと思います。

【ニューヨーク】

最初は旅行者ということで気おくれしていた部分がありましたが、ニューヨークについてメトロに乗るとなんだかふっきれてしまいました。とにかく人種が多い!!(歩いてる場所にもよるが)いわゆる私たちが一般的に想像している「アメリカ人」は一部に過ぎず、とにかく色んな人種が入り乱れている。路面の派手な洋服屋はアラブ系が多く、ピザ屋やデリの店員はヒスパニックが多い(グラシアス!と言うととてもリアクションがよくなんだかかわいい)という印象を受けました。

そしてニューヨーカーたちはいい意味でも悪い意味でも合理的な人々が多いと思います。いたるところにマクドナルドとスターバックスがあり、野菜が足りないと思ったらデリでサラダ、運動が足りないと思ったらヨガスクールにいったりジョギング、歩いてる時には屋台でホットドッグやプレッツェル。究極的には、「自然が足りないからセントラルパーク!」というノリで作られたんじゃないかという気がしてきました。(セントラルパークはマンハッタンの摩天楼のどまんなかにある、長方形の自然公園です。)なんというか、たとえるなら「サプリメント」的解決方法だと思うのです。そのあけすけさが面白くもあるし、それでいいのか?という感じも内心ありました。しかし、お金を払えば必要なものを必要な分だけ誰でも手に入れられるその合理性がニューヨークの楽しさでもあるのでしょう。狭いマンハッタンは縦横の道路でブロック分けされており、「アッパーイースト」とか「ロウアーウェスト」とかエリアがあり、治安や雰囲気も非常に異なっています。(美術館が多く治安がいいアッパーイースト、非常に治安が悪いイーストハーレムなど)個人的には、マンハッタンは柄の違う生地をつぎはぎにしたパッチワークのような街だと思いました。(お金に合わせて)どの道を選ぼうと、どのグレードのサービスを選ぼうと自由、それがニューヨークなのかなと思いました。ちなみにサンフランシスコに行って思いましたがニューヨーカー(の店員)は冷たいと思います。すごく早口だし、聞き返すと機嫌が悪くなる時もあるし、何より英語が通じにくい。サンフランシスコでは通じるのにどうしてだろう?と思ったら、「忙しいから聞く姿勢がそもそもない」と聞いて納得してしまいました。ニューヨーク行く英語苦手な人はめげないのが大事だと思います(笑)

そしてブロードウェイやジャズクラブなど、パフォーミングアーツのクオリティは本当にすごいと思います。ニューヨークは夜が足りません!

【サンフランシスコ】

海と都市が同居した素晴らしく心地よい街です。「アメリカ人が住みたい都市NO.1」(らしい)のも納得。海岸をジョギングしたりサイクリングしたりする姿がとても気持ちよさそうで、「やっぱりセントラルパークより、ホントの自然がいいよな・・・」と思ってしまいました。ニューヨークに慣れていたせいか人が圧倒的に親切に感じました。まず話すスピードがゆっくりだし、聞き返しても優しい。道を聞いたら立ち止まって一緒に考えてくれる(笑)ジャパンタウンやチャイナタウンがあるので、アジア人がいる状況に慣れているという感じがしました。遊ぶというよりも、生活する場所としてとてもいいと思います。

【夏休み】発掘調査【長澤】

私は今年の夏休み、青森県の下北半島に発掘調査に行って来ました。

尻労安部洞窟遺跡といって、今年調査10周年を迎えた旧石器時代の遺跡です。

教授が今年の目標に掲げたのは、人骨を出すこと。

これまでに動物骨や土器片は出土していたので、あとは人骨だけだということでした。

2週間程の滞在でしたが、毎日朝8時過ぎ~夕方5時まで作業を行ないました。

慶應の学生やOB・教授、他大学の先生など約30名が2つのグループに分かれ、片方は発掘作業を進め、もう片方は掘った土を水洗選別作業をしました。

大きな遺物なら発掘作業中に見つけることが出来ますが、小さな骨は発掘作業では見逃しがちです。

そのため、掘った土を洗い、石を取り除き、遺物を選別します。

今年もシカやウサギといった動物骨は出土したのですが、残念ながら人骨を見つけることは出来ませんでした。

動物骨に関しても、昨年掘っていた層に比べると、出土数が少なかったようです。

ですが、出土数が少なかったということも、来年以降の調査にも繋がり、その層の重要なデータとなります。

発掘するということは、遺跡を壊すということになり、二度と元の姿に戻すことは出来ません。

そのため、発掘中に遺物が出土すればその点を計測し、調査の最終日には遺跡の図面もとりました。

来年もこの発掘調査は続くようなので、来年こそ教授の目標である人骨も見つかってほしいです。

尻労安部洞窟遺跡といって、今年調査10周年を迎えた旧石器時代の遺跡です。

教授が今年の目標に掲げたのは、人骨を出すこと。

これまでに動物骨や土器片は出土していたので、あとは人骨だけだということでした。

2週間程の滞在でしたが、毎日朝8時過ぎ~夕方5時まで作業を行ないました。

慶應の学生やOB・教授、他大学の先生など約30名が2つのグループに分かれ、片方は発掘作業を進め、もう片方は掘った土を水洗選別作業をしました。

大きな遺物なら発掘作業中に見つけることが出来ますが、小さな骨は発掘作業では見逃しがちです。

そのため、掘った土を洗い、石を取り除き、遺物を選別します。

今年もシカやウサギといった動物骨は出土したのですが、残念ながら人骨を見つけることは出来ませんでした。

動物骨に関しても、昨年掘っていた層に比べると、出土数が少なかったようです。

ですが、出土数が少なかったということも、来年以降の調査にも繋がり、その層の重要なデータとなります。

発掘するということは、遺跡を壊すということになり、二度と元の姿に戻すことは出来ません。

そのため、発掘中に遺物が出土すればその点を計測し、調査の最終日には遺跡の図面もとりました。

来年もこの発掘調査は続くようなので、来年こそ教授の目標である人骨も見つかってほしいです。

【夏休み③】この夏出会った素敵なひと【田島】

私は夏休みの間、3週間弱アメリカを旅行をしていました。NYの地で、私は二人の素敵な新しい友人に出会いました。一生の宝物にしたい一期一会の出会いで、まさにこのテーマにぴったりだとびっくりしました!

一人は、NYで翻訳の仕事をしながら働く日本人のキャリアウーマン。もう一人は、アメリカのビッグバンドで活躍する黒人の日本大好きなトロンボーンプレイヤー。旅をしていなければ一生出会うこともないかもしれないひとに出会える、それが旅の醍醐味なのかもしれません。

友人と二人でアメリカを回り、ついにNY最後の夜、エンパイアステートビルに昇ってNY最後の夜景を眺めている時、私の頭の中では一つの考えがこびりついていました。「もう一回ジャズを聞きに行きたい!!」ビッグバンドジャズのサークルにいる私にとって、ジャズの本場であるNYの夜は本当に天国のようで、既に1週間毎晩のようにジャズのライブを聞きに行っていました。(すごく有名なアーティストが来日公演の半分以下の値段で聴ける喜び!)これでNYの夜が最後だと思うと、やっぱりどーしてもジャズを聞きたくなってきて、今まで根気よく付き合ってくれていた友達にもさすがに呆れられ(笑)、結局一人でライブハウスに向かうことにしました。その晩はbluenoteで来日公演にも言ったことのあるビッグバンドがライブをやっていました。着いたころには既に第一セットが始まっていたので、予約の無い私は店の外に並んで第二セットの開場を待っていましたが(早すぎて他には誰も待っていなかった)、NYの夜の街に一人っきりという状況はなんだか少し心細く退屈ではありました。

そんな中、一人のアジア系女性がやってきて店の窓から中を覗き始めました。大人なのに、なんだか小さい子どもがするように一生懸命中を見ていて、「なんかこの人面白いなあ」と思った私は「あなたも予約持ってないんですか?」みたいなことを英語で話しかけてみました。(それまでも列に待ってる間は結構周りの人と話すきっかけになりました。)その人はその質問には答えず、ぽそりと「友達が中にいるの」と呟きました。私は「友達が中で見てるの?」と聞き返すと、「ううん、演奏してるの。あ、今ソロ吹いてるひとかな・・・?」ともっと顔を窓に近づけました。こんな有名オーケストラのプレーヤーが友達!?とびっくりした私は「友達が演奏してるの!?」と言うと、「あ、あれじゃなかった、彼はメガネかけてないし・・・(英語)ねえ、あなた日本人?」とさらにいきなり日本語になったので私はさらにびっくりしてしましました。

その後話してみると、彼女はNYで就職して現在は翻訳の仕事をしていて、プレーヤーの友人とは偶然に知り合い今日初めて彼の演奏してる姿を見に来たとのだと言います。話が盛り上がって、結局彼女と舞台のすぐ近くのテーブルを一緒にとって見ることになりました。彼女はとにかくtalkativeで好奇心が旺盛で、大人だけど子どもみたいに純真なところを持っているひと。初めて会った私にもすごくopen mindで、旅行について色んなアドバイスをしてくれたり、自分のバックパッカー時代の面白いお話を聞かせてくれたり、果ては初対面ながら今デートしてる彼氏のことや自分の恋愛観までいいのか!?っていうくらい話してくれました(笑)彼女と楽しく、友人のソロになったときは「あのミュート私があげたやつかな!?」とかきゃあきゃあ言いながら演奏を満喫しました。(やっぱり演奏は素晴らしかった!)

いいのか!?というくらいオープンマインドな彼女は私が日本でトロンボーンをやってるというと、「じゃあ友達と一緒だね!これ終わったら一緒にごはんでも行こうよ!」と誘ってくれ、なんと私はライブの後三人で近くのお店にご飯を食べに行くことになってしまいました。その他にも、伝説的存在のバンドマスターと写真をとらせてもらったり、公演後のbluenoteの舞台に乗せてもらったり・・・遠慮する私に「ここは日本じゃないんだから恥ずかしがらないで!」とトロンボーンプレーヤーの友人は笑いかけました。

初めは憧れのバンドのトロンボーンプレーヤーということで話をするにも緊張して目に涙を滲ませてしまいましたが(「彼がそんなにすごい人だって知らなかった」と彼女は笑っていました。)、ごはんを食べながら拙い英語でコミュニケーションをとるうちに、彼が面白くて心から優しいひとなんだということがわかり、人間的にも大好きになりました。そして筋金入りの日本オタクで、諸星大のキューピーストラップを持っていました。「頑張ってください」と言うと日本語で「オマエモナ!AHAHAHAHA!!」(自分で言って自分でバカ受けする)と返すオヤジギャグ好きながらも、「僕はもっともっと練習しなきゃ」と有名バンドのプレーヤーなのに、まるで楽器を始めたばかりの学生のように心からつぶやくとても謙虚で真面目な人でした。名刺をくれたのでe-mailでお礼のメッセージを送ったら、日本旅行のときのにゃんまげや等身大ガンダムとのツーショット写真を送ってくれました。年末に日本のbluenoteに彼のバンドが来るので、見に行くのがとても楽しみです。メールでのやりとりの時も本当に気さくな人で、人間的な素晴らしさを感じとるのに言語の違いは関係ないのだなと実感しました。

彼ら二人から学んだことは、オープンマインドでいることの大切さです。「ただ偶然出会った」、それだけで日本人の彼女は何の見返りもなく積極的に私に色んな人を紹介してくれ、ご飯をごちそうくれたり、色んな話をしてくれました。トロンボーンプレーヤーの彼も、有名なプレーヤーでもなんでもなく、日本のただの学生に過ぎない私と、まるで姪っ子かなにかのように接してくれました。それは、「どうして私に?」と戸惑ってしまうほどでした。きっと彼らは、人との出会いを、人間を愛しているんじゃないかなと思います。人を愛し、見返りを求めず与えることができれば、きっと世界中に楽しい出会いが待っている。これが、彼らから私がもっとも学んだことです。彼らに出会ったからこそ、私はそのあとのサンフランシスコのホステルのいろんな出会いを楽しむことができたし、旅を満喫することができたのだと思います。

私はそんなに旅をこなしているわけではないけど、旅をするほど、その良さがわかってきています。もちろんに日本にもいいものはあるし、素晴らしいひとがいっぱいいる。でも外国には、その国でしか生まれない素晴らしい景観や文化があるし、旅という無防備で「弱い」状態に自分があることによって、人との絆を結びやすい側面もあると思います。(個人的には、一人旅は悪くないなと思いました)さらに見聞を広めるだけでなく、新しい環境・難しい環境に身をおき自分がいかにそれに対応するか鍛える場にもなる。そしてすべてが完全な一期一会になる。旅をしなくてもいいけれど、旅をする人生はきっと楽しい。そう思います。少なくとも、アメリカに行かなくて、あの人たちに会わなかった人生は考えたくないな、今そういう風に感じます。

もし私があの時ジャズを聴きに行かなかったら?友達と二人で聴きに行ってたとしたら?彼女の仕事が遅れていなかったら?(本当は第一セットを聞く予定で遅れてしまったんだそうです)もしあの時彼女に話しかけていなかったら?オープンマインドの気持ちを忘れず、何か思い立ったら(危機感は持ちつつも)行動してみること!!これがいい運命を切り開く秘訣なのかなーと思いました。

一人は、NYで翻訳の仕事をしながら働く日本人のキャリアウーマン。もう一人は、アメリカのビッグバンドで活躍する黒人の日本大好きなトロンボーンプレイヤー。旅をしていなければ一生出会うこともないかもしれないひとに出会える、それが旅の醍醐味なのかもしれません。

友人と二人でアメリカを回り、ついにNY最後の夜、エンパイアステートビルに昇ってNY最後の夜景を眺めている時、私の頭の中では一つの考えがこびりついていました。「もう一回ジャズを聞きに行きたい!!」ビッグバンドジャズのサークルにいる私にとって、ジャズの本場であるNYの夜は本当に天国のようで、既に1週間毎晩のようにジャズのライブを聞きに行っていました。(すごく有名なアーティストが来日公演の半分以下の値段で聴ける喜び!)これでNYの夜が最後だと思うと、やっぱりどーしてもジャズを聞きたくなってきて、今まで根気よく付き合ってくれていた友達にもさすがに呆れられ(笑)、結局一人でライブハウスに向かうことにしました。その晩はbluenoteで来日公演にも言ったことのあるビッグバンドがライブをやっていました。着いたころには既に第一セットが始まっていたので、予約の無い私は店の外に並んで第二セットの開場を待っていましたが(早すぎて他には誰も待っていなかった)、NYの夜の街に一人っきりという状況はなんだか少し心細く退屈ではありました。

そんな中、一人のアジア系女性がやってきて店の窓から中を覗き始めました。大人なのに、なんだか小さい子どもがするように一生懸命中を見ていて、「なんかこの人面白いなあ」と思った私は「あなたも予約持ってないんですか?」みたいなことを英語で話しかけてみました。(それまでも列に待ってる間は結構周りの人と話すきっかけになりました。)その人はその質問には答えず、ぽそりと「友達が中にいるの」と呟きました。私は「友達が中で見てるの?」と聞き返すと、「ううん、演奏してるの。あ、今ソロ吹いてるひとかな・・・?」ともっと顔を窓に近づけました。こんな有名オーケストラのプレーヤーが友達!?とびっくりした私は「友達が演奏してるの!?」と言うと、「あ、あれじゃなかった、彼はメガネかけてないし・・・(英語)ねえ、あなた日本人?」とさらにいきなり日本語になったので私はさらにびっくりしてしましました。

その後話してみると、彼女はNYで就職して現在は翻訳の仕事をしていて、プレーヤーの友人とは偶然に知り合い今日初めて彼の演奏してる姿を見に来たとのだと言います。話が盛り上がって、結局彼女と舞台のすぐ近くのテーブルを一緒にとって見ることになりました。彼女はとにかくtalkativeで好奇心が旺盛で、大人だけど子どもみたいに純真なところを持っているひと。初めて会った私にもすごくopen mindで、旅行について色んなアドバイスをしてくれたり、自分のバックパッカー時代の面白いお話を聞かせてくれたり、果ては初対面ながら今デートしてる彼氏のことや自分の恋愛観までいいのか!?っていうくらい話してくれました(笑)彼女と楽しく、友人のソロになったときは「あのミュート私があげたやつかな!?」とかきゃあきゃあ言いながら演奏を満喫しました。(やっぱり演奏は素晴らしかった!)

いいのか!?というくらいオープンマインドな彼女は私が日本でトロンボーンをやってるというと、「じゃあ友達と一緒だね!これ終わったら一緒にごはんでも行こうよ!」と誘ってくれ、なんと私はライブの後三人で近くのお店にご飯を食べに行くことになってしまいました。その他にも、伝説的存在のバンドマスターと写真をとらせてもらったり、公演後のbluenoteの舞台に乗せてもらったり・・・遠慮する私に「ここは日本じゃないんだから恥ずかしがらないで!」とトロンボーンプレーヤーの友人は笑いかけました。

初めは憧れのバンドのトロンボーンプレーヤーということで話をするにも緊張して目に涙を滲ませてしまいましたが(「彼がそんなにすごい人だって知らなかった」と彼女は笑っていました。)、ごはんを食べながら拙い英語でコミュニケーションをとるうちに、彼が面白くて心から優しいひとなんだということがわかり、人間的にも大好きになりました。そして筋金入りの日本オタクで、諸星大のキューピーストラップを持っていました。「頑張ってください」と言うと日本語で「オマエモナ!AHAHAHAHA!!」(自分で言って自分でバカ受けする)と返すオヤジギャグ好きながらも、「僕はもっともっと練習しなきゃ」と有名バンドのプレーヤーなのに、まるで楽器を始めたばかりの学生のように心からつぶやくとても謙虚で真面目な人でした。名刺をくれたのでe-mailでお礼のメッセージを送ったら、日本旅行のときのにゃんまげや等身大ガンダムとのツーショット写真を送ってくれました。年末に日本のbluenoteに彼のバンドが来るので、見に行くのがとても楽しみです。メールでのやりとりの時も本当に気さくな人で、人間的な素晴らしさを感じとるのに言語の違いは関係ないのだなと実感しました。

彼ら二人から学んだことは、オープンマインドでいることの大切さです。「ただ偶然出会った」、それだけで日本人の彼女は何の見返りもなく積極的に私に色んな人を紹介してくれ、ご飯をごちそうくれたり、色んな話をしてくれました。トロンボーンプレーヤーの彼も、有名なプレーヤーでもなんでもなく、日本のただの学生に過ぎない私と、まるで姪っ子かなにかのように接してくれました。それは、「どうして私に?」と戸惑ってしまうほどでした。きっと彼らは、人との出会いを、人間を愛しているんじゃないかなと思います。人を愛し、見返りを求めず与えることができれば、きっと世界中に楽しい出会いが待っている。これが、彼らから私がもっとも学んだことです。彼らに出会ったからこそ、私はそのあとのサンフランシスコのホステルのいろんな出会いを楽しむことができたし、旅を満喫することができたのだと思います。

私はそんなに旅をこなしているわけではないけど、旅をするほど、その良さがわかってきています。もちろんに日本にもいいものはあるし、素晴らしいひとがいっぱいいる。でも外国には、その国でしか生まれない素晴らしい景観や文化があるし、旅という無防備で「弱い」状態に自分があることによって、人との絆を結びやすい側面もあると思います。(個人的には、一人旅は悪くないなと思いました)さらに見聞を広めるだけでなく、新しい環境・難しい環境に身をおき自分がいかにそれに対応するか鍛える場にもなる。そしてすべてが完全な一期一会になる。旅をしなくてもいいけれど、旅をする人生はきっと楽しい。そう思います。少なくとも、アメリカに行かなくて、あの人たちに会わなかった人生は考えたくないな、今そういう風に感じます。

もし私があの時ジャズを聴きに行かなかったら?友達と二人で聴きに行ってたとしたら?彼女の仕事が遅れていなかったら?(本当は第一セットを聞く予定で遅れてしまったんだそうです)もしあの時彼女に話しかけていなかったら?オープンマインドの気持ちを忘れず、何か思い立ったら(危機感は持ちつつも)行動してみること!!これがいい運命を切り開く秘訣なのかなーと思いました。

夏休みブログ④【山本】

去年の今日も、この時間にたまっていたブログをアップしていたような気がします。

1年間で余り成長していない山本です。そろそろ話題が思いつかないです。

CSRの広告効果について書きます。

私のもうひとつのゼミでの三田論のテーマが“CSRと企業価値評価”なので、(最近テーマ変えようかなとも思い始めていますが)CSRする企業としない企業で、株価やM&Aの際の買収価格にどのような差があるのかを考えています。

なので今回は、三田論のテーマとはちょっと離れて、CSRを広告の視点からみたらどんな効果があるのか考えてみます。(全く広告について詳しくないので申し訳ないですが)

まず、CSRと広告効果といえばまず代表的なのがvolvicの“1L for 10Lキャンペーン”かと思います。これは、volvicの水を1L買ったら、ユニセフを通してアフリカに10Lの水が届けられるキャンペーンです。

この一連のキャンペーンは、売り上げの観点ではかなり成功を収めました。キャンペーンを開始して売り上げが30%増えたという説もあります。

volvicは今回世界統一でこのキャンペーンを行いました。volvicのようなグローバル展開を行っている企業は、このようなキャンペーンを打つ際、全地域共通のものを打つ場合と、地域ごとに現地法人に任せる場合の2通りがあります。

前者の特徴としては、共通のコンセプトを発信することによって、世界的なブランドイメージを押し出すことができる長所があります。一方、様々な文化を持つ各地域に同じコンセプトを発信するため、地域(国)によっては顧客のニーズに合致しないものになってしまう可能性もあります。後者の特徴はその反対のことが言えるでしょう。

このような特徴をふまえると、今回volvicが世界共通のプロモーション方法を選んだという事は、SCRに関してどの地域でも等しく高い意識を持っていると判断したことの現れではないかと思います。

実際に、社会貢献活動の意識が高いと一般的に言われている欧米を初めとして、日本などのアジア諸国も現在SCRに関する注目度は年々あがってきているともいます。

その裏付けとして、現在はどんな企業も企業ホームページにいくと植林活動などのSCRを報告するページが設けられています。

しかし現在行われている植林活動などのCSR活動は、マーケティングの観点から見れば、まだまだ改善の余地を残しているように思います。(植林の目的が、ただ純粋に森林を守るということなのであれば話は別ですが)

SCRによって企業のイメージをアップさせるという目的は、植林活動のような活動では微々たるものだと思われます。

その企業の事業内容がBtoBなのかBtoCなのかによっても若干異なるかもしれませんが、BtoCの事業であれば、volvicのような消費者を巻き込むプロモーション方法こそが消費者へのインパクトの点で、今後SCRと広告を考える上で必要になっていくように思います。

今、非常に寝ぼけているので後で修正するかもしれません。

1年間で余り成長していない山本です。そろそろ話題が思いつかないです。

CSRの広告効果について書きます。

私のもうひとつのゼミでの三田論のテーマが“CSRと企業価値評価”なので、(最近テーマ変えようかなとも思い始めていますが)CSRする企業としない企業で、株価やM&Aの際の買収価格にどのような差があるのかを考えています。

なので今回は、三田論のテーマとはちょっと離れて、CSRを広告の視点からみたらどんな効果があるのか考えてみます。(全く広告について詳しくないので申し訳ないですが)

まず、CSRと広告効果といえばまず代表的なのがvolvicの“1L for 10Lキャンペーン”かと思います。これは、volvicの水を1L買ったら、ユニセフを通してアフリカに10Lの水が届けられるキャンペーンです。

この一連のキャンペーンは、売り上げの観点ではかなり成功を収めました。キャンペーンを開始して売り上げが30%増えたという説もあります。

volvicは今回世界統一でこのキャンペーンを行いました。volvicのようなグローバル展開を行っている企業は、このようなキャンペーンを打つ際、全地域共通のものを打つ場合と、地域ごとに現地法人に任せる場合の2通りがあります。

前者の特徴としては、共通のコンセプトを発信することによって、世界的なブランドイメージを押し出すことができる長所があります。一方、様々な文化を持つ各地域に同じコンセプトを発信するため、地域(国)によっては顧客のニーズに合致しないものになってしまう可能性もあります。後者の特徴はその反対のことが言えるでしょう。

このような特徴をふまえると、今回volvicが世界共通のプロモーション方法を選んだという事は、SCRに関してどの地域でも等しく高い意識を持っていると判断したことの現れではないかと思います。

実際に、社会貢献活動の意識が高いと一般的に言われている欧米を初めとして、日本などのアジア諸国も現在SCRに関する注目度は年々あがってきているともいます。

その裏付けとして、現在はどんな企業も企業ホームページにいくと植林活動などのSCRを報告するページが設けられています。

しかし現在行われている植林活動などのCSR活動は、マーケティングの観点から見れば、まだまだ改善の余地を残しているように思います。(植林の目的が、ただ純粋に森林を守るということなのであれば話は別ですが)

SCRによって企業のイメージをアップさせるという目的は、植林活動のような活動では微々たるものだと思われます。

その企業の事業内容がBtoBなのかBtoCなのかによっても若干異なるかもしれませんが、BtoCの事業であれば、volvicのような消費者を巻き込むプロモーション方法こそが消費者へのインパクトの点で、今後SCRと広告を考える上で必要になっていくように思います。

今、非常に寝ぼけているので後で修正するかもしれません。

夏休みブログ③【山本】

最近Harvard Business Reviewに興味深い記事が載っていたので、そのことについて紹介したいと思います。

その記事には、McKinsey Awards2008で金賞を取った論文が紹介されていました。

“Can You Say What Your Strategy Is? 戦略を全社員と共有する経営”についてです。

執筆者は、戦略が明確でない企業が余りにも多いと述べています。そしてその多くの企業は実際戦略を実行できていないか、あるいは戦略すら存在していないケースもあるようです。

一方業界の成功企業は社員誰もが、35字以内で会社の戦略を即座に答える事が出来ることが多いそうです。

執筆者は、前述の企業はしっかりと企業の戦略を明確にするために“戦略ステートメント”を作成する必要があると述べています。

そのためには、「目標」「活動範囲」「優位性」の3要素を明確にすることが必要だそうです。

まずひとつめの「目標」ですが、戦略が明確でない企業の多くは、大抵「目標」と「ミッション」を混同していることが多いそうです。「目標」は「ミッション」ではありせん。「ミッション」は自社が目指す究極的なもの、即ち倫理観を伴うものである一方、「目的」は具体的かつ唯一無二のものを示します。

ここでいう「目標」の条件は、上記で述べたように具体的かつ唯一無二であり、評価可能かつ期限が設定されていること、そして一つであることです。例えば、「収益性の高い成長を目指す」というものはこの場合適切な戦略目標ではありません。「収益性」か「成長」かどちらかを選ぶ必要があります。

このように、“適切な”目標を設定することは、簡単なようで意外に難しいことのようです。

次に「活動範囲」についてですが、これはつまり自社の活動に対して引くべき境界線を設定することです。境界線は3軸存在します。「顧客及び商品」「地域」「垂直統合」です。これらを設定することによって、企業が「やらなくても良いもの」を明確にすることができます。

そして最後の「優位性」ですが、これは言わずもがな他社と比較した自社の提供価値(バリュープロポジション)です。

これら3要素を明確化することが、戦略の明確化につながり、ひいては自社の業界地位向上につながります。

上記の方法は、ビジコンや論文などにも応用できるでしょう。あるいは、自分自身の人生の戦略にも応用できるかもしれません。しかしここで注意が必要なのは、“ゼミの運営活動に関しては応用出来ない”ということです。(あくまで私の考えですが)

戦略とは、構成員の目標がひとつのものに一致しているときにのみ有効なものです。(例えば3年で売上高1.5倍、等)

全員が同じ目標を持っているか、個々で異なる目標を持っているかがゼミとビジネスの決定的な違いだと私は思います。(もちろんゼミも学力向上などの目標は共通しているかもしれませんが、その程度は個人によって様々、或いは力を入れる分野も様々です)

ゼミは異なる目標を持つ人々が集まる場であるからこそ、戦略を立てなくても良い。しかしその反面、戦略を立てなくても良いからこそ、個々人の達成度・満足度は個々人の努力と能力に委ねられています。

そんな事を最近思いました。

その記事には、McKinsey Awards2008で金賞を取った論文が紹介されていました。

“Can You Say What Your Strategy Is? 戦略を全社員と共有する経営”についてです。

執筆者は、戦略が明確でない企業が余りにも多いと述べています。そしてその多くの企業は実際戦略を実行できていないか、あるいは戦略すら存在していないケースもあるようです。

一方業界の成功企業は社員誰もが、35字以内で会社の戦略を即座に答える事が出来ることが多いそうです。

執筆者は、前述の企業はしっかりと企業の戦略を明確にするために“戦略ステートメント”を作成する必要があると述べています。

そのためには、「目標」「活動範囲」「優位性」の3要素を明確にすることが必要だそうです。

まずひとつめの「目標」ですが、戦略が明確でない企業の多くは、大抵「目標」と「ミッション」を混同していることが多いそうです。「目標」は「ミッション」ではありせん。「ミッション」は自社が目指す究極的なもの、即ち倫理観を伴うものである一方、「目的」は具体的かつ唯一無二のものを示します。

ここでいう「目標」の条件は、上記で述べたように具体的かつ唯一無二であり、評価可能かつ期限が設定されていること、そして一つであることです。例えば、「収益性の高い成長を目指す」というものはこの場合適切な戦略目標ではありません。「収益性」か「成長」かどちらかを選ぶ必要があります。

このように、“適切な”目標を設定することは、簡単なようで意外に難しいことのようです。

次に「活動範囲」についてですが、これはつまり自社の活動に対して引くべき境界線を設定することです。境界線は3軸存在します。「顧客及び商品」「地域」「垂直統合」です。これらを設定することによって、企業が「やらなくても良いもの」を明確にすることができます。

そして最後の「優位性」ですが、これは言わずもがな他社と比較した自社の提供価値(バリュープロポジション)です。

これら3要素を明確化することが、戦略の明確化につながり、ひいては自社の業界地位向上につながります。

上記の方法は、ビジコンや論文などにも応用できるでしょう。あるいは、自分自身の人生の戦略にも応用できるかもしれません。しかしここで注意が必要なのは、“ゼミの運営活動に関しては応用出来ない”ということです。(あくまで私の考えですが)

戦略とは、構成員の目標がひとつのものに一致しているときにのみ有効なものです。(例えば3年で売上高1.5倍、等)

全員が同じ目標を持っているか、個々で異なる目標を持っているかがゼミとビジネスの決定的な違いだと私は思います。(もちろんゼミも学力向上などの目標は共通しているかもしれませんが、その程度は個人によって様々、或いは力を入れる分野も様々です)

ゼミは異なる目標を持つ人々が集まる場であるからこそ、戦略を立てなくても良い。しかしその反面、戦略を立てなくても良いからこそ、個々人の達成度・満足度は個々人の努力と能力に委ねられています。

そんな事を最近思いました。

この夏に出会った素敵なひと【山本】

この夏に出会ったひと。年齢職業関係無くどの方も魅力的で、素敵な方ばかりでした。

しかし、今回はこの夏に出会った本『妹たちへ』(日経ビジネス文庫)の著者達を、この夏に出会った素敵なひととして紹介しようと思います。

この本は、私が自分自身の将来に対しての期待や沢山の不安に圧迫され、無意味に焦っていた半年程前に、そんな私の姿を見た友人が貸してくれた本です。

当時はぱらぱらと読み流していましたが、この夏改めて手に取ってみると、とても示唆に富んでいて、学ぶ事の多いものでした。

この本の内容は、スポーツ選手やアナウンサーなど様々な職業の女性が20代の女性に向けてメッセージを綴った短編集です。

中でも印象的だったのが、イー・ウーマンの社長をされている佐々木かをりさんの文章。

当然のことですが、人生は即ち“毎日”の連続です。そしてその毎日は、自分の言葉や行動で作られています。ならば、自分の言葉や行動を変えて行けば人生が変わるのではないか、と佐々木さんは述べています。

つまり、自分が成長できるような言葉や行動の選択を常に念頭に置くことが肝要だそうです。では、どんなものが成長できる言葉や行動なのでしょうか。

佐々木さん曰く、複数の視点でものを考えるということが上記の姿勢に該当することなのだそうです。

前回この文章を読んだときは、「当たり前のことじゃないか」と読み流していたのですが、今回改めてこの文章が心に刺さりました。

上記の“多角的な視点の必要性”は様々な場面で言えると思います。

ミクロな視点では、グループワークのときなどが該当します。自分の意見にそれなりの説得力を持つ論理があった場合、つい自分は絶対的に正しい解答を発見したように錯覚することがあります。しかし、往々にしてそれらの論理は欠点(いわゆる“漏れ”や“だぶり”など)をひとつは含んでおり、相手の意見もまた同程度の論理性と欠点を含んでいることが多いと思います。このとき、自分が持っている意見に固執せず多角的な視点をもって決断を下すことがとても大切なことは誰もが心得ていることだと思いますが、実際実行できている人は余り見たことがありません。(経験測ですが)

マクロな視点では、よく言う異文化交流などが当てはまるでしょう。(言い古されていることなので割愛)

このように、頭で理解するだけでなく実際の経験に照らし合わせることによってより深い納得感を得られることがすごく良くあるなあと最近思います。

頭で理解しているだけで、行動を伴っていないパターンが自分はとても多いです。”

そんなことを考えさせられた文章でした。

しかし、今回はこの夏に出会った本『妹たちへ』(日経ビジネス文庫)の著者達を、この夏に出会った素敵なひととして紹介しようと思います。

この本は、私が自分自身の将来に対しての期待や沢山の不安に圧迫され、無意味に焦っていた半年程前に、そんな私の姿を見た友人が貸してくれた本です。

当時はぱらぱらと読み流していましたが、この夏改めて手に取ってみると、とても示唆に富んでいて、学ぶ事の多いものでした。

この本の内容は、スポーツ選手やアナウンサーなど様々な職業の女性が20代の女性に向けてメッセージを綴った短編集です。

中でも印象的だったのが、イー・ウーマンの社長をされている佐々木かをりさんの文章。

当然のことですが、人生は即ち“毎日”の連続です。そしてその毎日は、自分の言葉や行動で作られています。ならば、自分の言葉や行動を変えて行けば人生が変わるのではないか、と佐々木さんは述べています。

つまり、自分が成長できるような言葉や行動の選択を常に念頭に置くことが肝要だそうです。では、どんなものが成長できる言葉や行動なのでしょうか。

佐々木さん曰く、複数の視点でものを考えるということが上記の姿勢に該当することなのだそうです。

前回この文章を読んだときは、「当たり前のことじゃないか」と読み流していたのですが、今回改めてこの文章が心に刺さりました。

上記の“多角的な視点の必要性”は様々な場面で言えると思います。

ミクロな視点では、グループワークのときなどが該当します。自分の意見にそれなりの説得力を持つ論理があった場合、つい自分は絶対的に正しい解答を発見したように錯覚することがあります。しかし、往々にしてそれらの論理は欠点(いわゆる“漏れ”や“だぶり”など)をひとつは含んでおり、相手の意見もまた同程度の論理性と欠点を含んでいることが多いと思います。このとき、自分が持っている意見に固執せず多角的な視点をもって決断を下すことがとても大切なことは誰もが心得ていることだと思いますが、実際実行できている人は余り見たことがありません。(経験測ですが)

マクロな視点では、よく言う異文化交流などが当てはまるでしょう。(言い古されていることなので割愛)

このように、頭で理解するだけでなく実際の経験に照らし合わせることによってより深い納得感を得られることがすごく良くあるなあと最近思います。

頭で理解しているだけで、行動を伴っていないパターンが自分はとても多いです。”

そんなことを考えさせられた文章でした。

【夏休み】旅をするということ、人を好きになるということ【大賀】

ご無沙汰しております!3期生の大賀です。気がつけば、学生最後の夏休みも終わり。長かったような、短かったような…。引きこもっていた時期もあれば、アクティブに動き回っていた時期もあり。バランス良く過ごせた夏だったように思います。ブログアップが遅くなってしまい申し訳ありませんが、以下、私の夏の旅日記などを簡単につけてみようかと思います。

【ニュージーランド、オークランド滞在】

夏休み前半は、ニュージーランドを訪問しました。交換留学をしている友人を訪ねるためです!オークランドに一週間程滞在し、観光などを楽しみました。友人曰く、ニュージーランドは、人の数よりも羊と牛の数の方が多いという、なかなかユニークな国だとか。実際のところはどうなんだろう?!という気持ちでしたが…。

…見事に、羊だらけです。噂は本当でした…。都市部の人の数よりも明らかに多い(であろう)羊が、牧場一杯に居ます。最初は驚きましたが、だんだん見慣れてきました。慣れとは恐ろしいものです。

また、オークランド観光のほかに、オークランドから車で4時間程離れた「マタマタ」というところにも滞在しました。映画「ロード・オブ・ザ・リング」の撮影が行われた場所です。自他共に認める指輪オタな私は、意気揚々とその地に向かいました。

映画のセットなどもそのまま残っていたため、登場人物になりきったような気分で観光を楽しむことができました!ファンとしては感動もひとしおでした^^*

【ドイツ、日独ユースサミット参加】

8月中旬から9月にかけては、ドイツに滞在しました。「日独ユースサミット」という、両国の若者たちが交流するイベントに参加するためです。フィールドークにディスカッション、観光と、盛りだくさんのスケジュールでした。英語圏以外の国に滞在するのは初めてだったため、とても緊張していました。不安だらけでした。不安を少しでも取り除くために、ドイツ語の勉強にも励みましたが、付け焼刃でうまく行くものではなく…本当に、どうしたらいいんだろう?!そんな気持ちでいっぱいでした。でも、いざ行ってしまえば、何とかなるものです。やるしかない!そう思って、ひたすら積極的に色々な人と話すよう心がけました!(おもに英語を話していましたが、ドイツ語もちょっぴり聞き取れるようになった気がします!)

私が今回参加した「日独ユースサミット」は、毎年開催されているイベントです。隔年で開催地が移動していて、去年は日本(代々木オリンピックセンター)での開催、今年はドイツ(ベルリン)での開催でした。日本とドイツの若者がお互いに交流を深めながら、観光やフィールドワーク、グループディスカッション、最終プレゼンテーションなどを行うというものです。訪問した場所は、フランクフルト、ヴォルクスブルク、ベルリン、ポツダム、ニュルンベルク、ローテンブルク、ミュンヘン、フュッセン、ザルツブルク(オーストリア)といった主要都市です。その中で、大統領府、ドイツ外務省、連邦議会議事堂、日本国大使館への表敬訪問をも行いました。また、ドイツの若者たちとともにグループワークをしました。私は、「Fan Culture」をテーマにしたグループに属し、日本とドイツのフットボールファンカルチャーについて調べました。ドイツのファン文化を如実に表しているのは、フットボール(サッカー)です。そこで、日本とドイツのフットボールカルチャーの違いについて見ていくことになりました。フットボールファン雑誌の出版社に行き、編集者の方の話を聞いたり、ファン文化を研究している大学教授に会いに行ったり。フットボールファンについて描いた映画を見たり、フーリガンについて調べたり…。最終的には日本語プレゼンターとして壇上に立たせて貰うことができ、とにかく盛りだくさんな、有意義な体験をしました!

来年は日本での開催があります。社会人になる身ではありますが、時間があったら顔を出そうかなと思っています。もし興味がある方がいたら、是非!自信を持ってオススメします!!

【旅をするということ、人を好きになるということ】

今回の旅を通して学んだことは、「旅をすることの自分なりの意義」です。正直に言ってしまうと、私は人と関わることが苦手です。一人で過ごすことの方が好きですし、他人に対してどう接していけばよいかなんて、わかりません。それなのに、私は旅をします。ただの海外旅行ではなく、言語も、文化も違う人々と積極的に関わりたいと思って、旅をします。矛盾しているな、と、自分でも感じるのです。どうして人が嫌いなのに、わざわざ遠い国まで出かけて、新たな人と出会おうとしているのだろうか?…私はそれがずっとわかりませんでした。自分のことなのに、わかりませんでした。

それがようやく、わかったような気がするのです。私は、人が嫌いだからこそ、旅をしているのかもしれない。人を好きになりたくて、何らかのきっかけで好きになりたくて、旅をしているのかもしれない、と。

今後もきっと、私は時間を作って、旅を続けていくと思います。自分の苦手分野である「人との関わり」を克服するために。人を、もっともっと好きになるために。そうして、自分自身の視野を、広くしていくために。

学生生活もあと残すところ半年。また、素敵な思い出を作っていきたいです♪

【ニュージーランド、オークランド滞在】

夏休み前半は、ニュージーランドを訪問しました。交換留学をしている友人を訪ねるためです!オークランドに一週間程滞在し、観光などを楽しみました。友人曰く、ニュージーランドは、人の数よりも羊と牛の数の方が多いという、なかなかユニークな国だとか。実際のところはどうなんだろう?!という気持ちでしたが…。

…見事に、羊だらけです。噂は本当でした…。都市部の人の数よりも明らかに多い(であろう)羊が、牧場一杯に居ます。最初は驚きましたが、だんだん見慣れてきました。慣れとは恐ろしいものです。

また、オークランド観光のほかに、オークランドから車で4時間程離れた「マタマタ」というところにも滞在しました。映画「ロード・オブ・ザ・リング」の撮影が行われた場所です。自他共に認める指輪オタな私は、意気揚々とその地に向かいました。

映画のセットなどもそのまま残っていたため、登場人物になりきったような気分で観光を楽しむことができました!ファンとしては感動もひとしおでした^^*

【ドイツ、日独ユースサミット参加】

8月中旬から9月にかけては、ドイツに滞在しました。「日独ユースサミット」という、両国の若者たちが交流するイベントに参加するためです。フィールドークにディスカッション、観光と、盛りだくさんのスケジュールでした。英語圏以外の国に滞在するのは初めてだったため、とても緊張していました。不安だらけでした。不安を少しでも取り除くために、ドイツ語の勉強にも励みましたが、付け焼刃でうまく行くものではなく…本当に、どうしたらいいんだろう?!そんな気持ちでいっぱいでした。でも、いざ行ってしまえば、何とかなるものです。やるしかない!そう思って、ひたすら積極的に色々な人と話すよう心がけました!(おもに英語を話していましたが、ドイツ語もちょっぴり聞き取れるようになった気がします!)

私が今回参加した「日独ユースサミット」は、毎年開催されているイベントです。隔年で開催地が移動していて、去年は日本(代々木オリンピックセンター)での開催、今年はドイツ(ベルリン)での開催でした。日本とドイツの若者がお互いに交流を深めながら、観光やフィールドワーク、グループディスカッション、最終プレゼンテーションなどを行うというものです。訪問した場所は、フランクフルト、ヴォルクスブルク、ベルリン、ポツダム、ニュルンベルク、ローテンブルク、ミュンヘン、フュッセン、ザルツブルク(オーストリア)といった主要都市です。その中で、大統領府、ドイツ外務省、連邦議会議事堂、日本国大使館への表敬訪問をも行いました。また、ドイツの若者たちとともにグループワークをしました。私は、「Fan Culture」をテーマにしたグループに属し、日本とドイツのフットボールファンカルチャーについて調べました。ドイツのファン文化を如実に表しているのは、フットボール(サッカー)です。そこで、日本とドイツのフットボールカルチャーの違いについて見ていくことになりました。フットボールファン雑誌の出版社に行き、編集者の方の話を聞いたり、ファン文化を研究している大学教授に会いに行ったり。フットボールファンについて描いた映画を見たり、フーリガンについて調べたり…。最終的には日本語プレゼンターとして壇上に立たせて貰うことができ、とにかく盛りだくさんな、有意義な体験をしました!

来年は日本での開催があります。社会人になる身ではありますが、時間があったら顔を出そうかなと思っています。もし興味がある方がいたら、是非!自信を持ってオススメします!!

【旅をするということ、人を好きになるということ】

今回の旅を通して学んだことは、「旅をすることの自分なりの意義」です。正直に言ってしまうと、私は人と関わることが苦手です。一人で過ごすことの方が好きですし、他人に対してどう接していけばよいかなんて、わかりません。それなのに、私は旅をします。ただの海外旅行ではなく、言語も、文化も違う人々と積極的に関わりたいと思って、旅をします。矛盾しているな、と、自分でも感じるのです。どうして人が嫌いなのに、わざわざ遠い国まで出かけて、新たな人と出会おうとしているのだろうか?…私はそれがずっとわかりませんでした。自分のことなのに、わかりませんでした。

それがようやく、わかったような気がするのです。私は、人が嫌いだからこそ、旅をしているのかもしれない。人を好きになりたくて、何らかのきっかけで好きになりたくて、旅をしているのかもしれない、と。

今後もきっと、私は時間を作って、旅を続けていくと思います。自分の苦手分野である「人との関わり」を克服するために。人を、もっともっと好きになるために。そうして、自分自身の視野を、広くしていくために。

学生生活もあと残すところ半年。また、素敵な思い出を作っていきたいです♪

2010年9月23日木曜日

【夏休み】出会った人【竹内】

僕は基本的に人とさらっと話すことがあまり好きではないので、このテーマはすごい難しいです。なので、身近な人について書きます。

この夏にがんばったことといえば、おそらくSFCの研究室での活動くらいだと思います。その中で研究室の先生と二人で作業することもありました。そのときに、思ったのは先生の底知れない能力の高さです。よく金先生が代替不可能な人材になれ、とおっしゃいますが彼はまさにそのような人で彼にしかできないことがたくさんあります。特に街とデジタルメディアの融合や街とコミュニケーションなどの分野では有名な方です。

中でも神田で作品を展示するためのアイデア出しの時には脱帽しました。ソフトウェア、ハードウェア、仮想世界、現実世界を行き来しながら、プロトタイピングを行い、落としどころを見つけるということがこのアイデア出しには必要でした。拙劣ながら自分もこれに挑戦していたのですが、まったくうまくいきませんでした。そんなときに先生は見本をみせてくれたことがありました。その見本はアイデアの振り幅がとても大きく、もともとのアイデアから考えられないほど面白いプロトタイプができあがっていました。正直、ここまでジャンプアップしたアイデアは見たことがありませんでした。技術と発想、具体性と抽象性など背反しがちな要素をすべて持ち合わせているように思えました。

ヘタクソでも「できない」という経験を繰り返して少しずつでもできることを増やしていこうと感じた瞬間でした。まだまだ発想も技術も未熟すぎるのですが、頭も手も動かしながら一つでも多く世の中におもしろいもの、かっこいいものを送り出せたらなと思います。

この夏にがんばったことといえば、おそらくSFCの研究室での活動くらいだと思います。その中で研究室の先生と二人で作業することもありました。そのときに、思ったのは先生の底知れない能力の高さです。よく金先生が代替不可能な人材になれ、とおっしゃいますが彼はまさにそのような人で彼にしかできないことがたくさんあります。特に街とデジタルメディアの融合や街とコミュニケーションなどの分野では有名な方です。

中でも神田で作品を展示するためのアイデア出しの時には脱帽しました。ソフトウェア、ハードウェア、仮想世界、現実世界を行き来しながら、プロトタイピングを行い、落としどころを見つけるということがこのアイデア出しには必要でした。拙劣ながら自分もこれに挑戦していたのですが、まったくうまくいきませんでした。そんなときに先生は見本をみせてくれたことがありました。その見本はアイデアの振り幅がとても大きく、もともとのアイデアから考えられないほど面白いプロトタイプができあがっていました。正直、ここまでジャンプアップしたアイデアは見たことがありませんでした。技術と発想、具体性と抽象性など背反しがちな要素をすべて持ち合わせているように思えました。

ヘタクソでも「できない」という経験を繰り返して少しずつでもできることを増やしていこうと感じた瞬間でした。まだまだ発想も技術も未熟すぎるのですが、頭も手も動かしながら一つでも多く世の中におもしろいもの、かっこいいものを送り出せたらなと思います。

インドに行ってきました〜その2〜【斎藤】

インド関係の話題を連続して書かせて貰います。

今回はインドを旅していると必ず出会う物乞いの人々に関して振り返ってみたいと思います。

僕が最初に物乞い(このように表現するのは適切かどうか分かりませんが)に出会ったのは、到着してから二日目の朝、ホテルを出てすぐの所でした。

まだ小さい子供を抱いているお母さんが僕の肩を引っ張って、すぐそこの店で子供の為にご飯を買ってくれと言ってきました。そういった体験が初めてだったので僕は当惑し、その願いを断る事ができず店まで一緒に行き食料を買ってあげました。すると、そのすぐあとに別の人に肩を叩かれたので振り返ると両腕の肘から先が無い男が金をくれと行ってきました。おそらく、僕がその母子に物を買い与えたのを見ていたのでしょう。しきりにカーアクシデントにあって働くことができないといってきます。全員に施しを与えているとキリがないとおもったので、僕は金はあげられないと言い駅に向かうためその場を去ろうとしました。しかし、10分たってもいっこうにその男は諦めず、ずっと僕について来ます。根負けした僕は駅までの道を教えてくれとその男に訪ねて、そのお礼に10ルピー程をあげました。するとそれまで、施しを求めていたのが嘘のように、礼を言うこともなく男はその場を去って行きました。

ちょっと、街に出た短時間の間にこれまでには出会った事のない人々。つまり、人から施しを受けなければ生きていけない人々に出くわしたことは僕にとって衝撃的でした。

今回インドを訪れた間、彼らとどのように接すれば良いのか。このことをよく考えました。もし、僕が今日お金をあげたとしても、明日も同じ場所に行って彼らにお金をあげることはできません。また、一人にあげたとしても、次にやってくる人、またその次にやってくる人にもあげ続けることも不可能です。

そう考えると、最初に母子と両腕の無い男に施しを与えたのは、自分がこれまでに見た事の無い目の前の現実をやり過ごす為でしかなかったように思えてしまいました。そういった中途半端な姿勢が嫌で、施しを求められてもNOと言うようになりました。

しかし、旅をして行くうちに自分はコーラを買ったりホテルに泊まるのにも十分な金を持っている上、目の前にいるおなかをすかせた子供に施しを与えない明確な理由もないのに何に対して意地を張っているのだろうかという自問自答がわいてきました。日本という国からふらっとやってきて、ちょっとインドを覗いただけで施しを与える事の善悪を考えるなどただの自己満足でしか無いのではないか、そう感じてきました。物乞いの彼らは、今日も明日も明後日も誰かに施しを求めて暮らして行く。それが良い悪いではなく、それが彼らの生き方なんだと思いました。そう考えると、今日の分しか施しを与える事はできないけれども、その分を与えて、目の前の子供がお腹一杯になる、それでいいのではないかと感じ始めました。もちろん、全員にあげる事はできないので自分のできる範囲を超えた分にに対してははっきりと断る事も大切ですが。

インドにはこういった物乞いの人々がたくさんいます。そして、インドという国はそういう人々を覆い隠すことなく、そういった人々が存在する事が当たり前であるがごとく、日常のなかに彼らを同居させています。駅のホームで座っている僕に対してひたすら物乞いをする人々がいると思えば、そのすぐ横で裕福そうな親子が楽しそうにわいわい話しているのです。外国人からでさえ施しを受けている自分の国の人間をよくもここまで無視できるものだな!とインド人、インド社会に対して怒りを感じたりもしましたが、それが良い悪いではなく、それがインドの姿なのだと改めて思います。

今回はインドに対して全く知識を持たずに行きました。もっと勉強していけばよかったと思う一方、無知故に様々な事に戸惑う事ができ、それがまた良かったのかなとも思います。

インドは一言では表すことができない、正直言ってよくわからない国でしたが、僕が見てきた断片的な姿をブログで書かせてもらいました。無責任な内容なので、皆さん自身が実際に行って自分の目でインドを見てみることをおすすめします。

【夏休み】Tom Kelley@i.school【岸本】

ものつくり2期の準備をしたり、バンナム進めてたり、コンペ出したり、ライブとかシンポジウムとか行ってたりしたらあっと言う間に夏が終わってしまいました。今までで一番短かったように感じます。

今回は、7月の下旬に東大のi.schoolで行われたIDEOのトム・ケリーによる講演会のメモを共有します。i.schoolは「デザイン思考」というイノベーションメソッドについて実践的に研究をしている東大の中の組織です。また、このi.schoolはスタンフォード大学のd.schoolという組織をモデルにしています。(ここの講師の1人に最近『20歳のときに知っておきたかったこと』で知られるようになったTina Seeligがいます。)ちなみに、講師のトム・ケリーは「デザイン思考」が世に広まるきっかけとなったデザインコンサルティング会社IDEOの役員で、d.schoolの立ち上げにも関わっている方です。

内容としては前述の『20歳のときに知っておきたかったこと』と被る点も多いですが(そりゃそうだ)、抜群のプレゼンスキルも含め、参考になる点は多々ありました。若干の意訳&英語プレゼンだったのであやふやな点もありますが、参考になれば幸いです。

プレゼンでは各スライドの上下にうっすらグリッド線みたいなのが引いてあって、とてもすっきりした印象を受けました。↓こんな感じ。

また、以下の5つに1つ付け加えるなら、「最年少になるべし」でしょうか。以下続くプレゼンの3章にも関連しますが。

個人的に好きなエピソードで、スティーブ・ジョブズとビル・ゲイツは若い頃から仲良しで、当時どこのデジタル系のカンファレンスとかに行ってもおっさん達ばかりで自分たちは最年少だった。みたいなのがあるのですが、これを真似する感じでやっていくといいかもしれません(笑)。でも、若さは無知がある程度許され、更に好奇心を買われやすい、そのためアドバンテージになりやすいと結構マジで考えています。また、同年代とつるんでも似たり寄ったりの考えになりがちです。だったら年上とつるんでみる方が価値があるんじゃないかなあと。(もうちょっと考えると年上の方も同じような思考をしていれば、最年少が注目されるのも当然かもしれません)

これは人とつるむ時に限らず、インプット、アウトプット全般においても通じるように思います。「この情報は同世代はつかんでいないだろう」とか「こんな考えは同世代はしないだろう」とか考えてみることですね。そうやって常に最年少を心がけるといいことがあるかもしれません。

----------

Tom Kelley@i.school

Presentation "Young@Heart"

まくら

- 子供のうちはみんなアーティストだ

Every child is an artist.(パブロ・ピカソ)

Genius is childhood recalled at will.(シャルル・ボードレール)

- 国民の平均年齢

アメリカ:36.7歳 ブラジル:28.6歳 日本:44.2歳

- 全てのアーティストたちはどうなってしまったのか?

- 参考文献…Gordon MacKenzie "Orbiting the Giant Hairball"(未邦訳)

子どものときは偏見、先入観などが無く、創造性に満ちている。そして途上国の方が平均年齢が低く、創造性で先進国を上回っているという話。国際競争の中で先進国(特に日本)は創造性を高めるために、固定観念に囚われない発想が求められるようになる。

1. Think like a traveler:とにかく固定観念を捨て、新しい視点で世界を見るべし

- 固定観念に囚われないこと

"The real voyage of discovery consists not in seeking new lands, but in seeing with new eyes."(マルセル・プルースト)

- 15分だけでも文化人類学者のように振る舞う

何年も働いている駅員は、旅人が改札を通るときに荷物で通りづらいことに気づかない(慣れているから)

- 世の中は、文化人類学的視点があれば完璧にロジカルになる(逆に言えば、現状はこの視点が欠けている)

- Oral Bのケース:歯ブラシのマーケティング

子どもは普通に歯ブラシを持つと思い、観察したら違っていた。

→歯ブラシをしっかり握っていて、大人の論理が通じなかった。

→子ども向けのグリップを開発。

2. Treat life as an experience:何事もどんどん実験して失敗を重ねるべし

- スキーは転ばないと上達しない:スキーのように早く失敗すべし

- 失敗すること=成功への近道

"I have not failed. I've just found 10000 ways that won't work."(トーマス・エジソン)

- ダイソンの掃除機

プロトタイプ(試作品)が5000台作られ、現在の形に。

- 参考文献…Henry Petroski "To Engineer Is Human"(邦題:人はだれでもエンジニア―失敗はいかにして成功のもとになるか)

3. Nurture a "Growth Mindset":成長意欲を持つべし

- 「知らないこと」より「知っていると思い込むこと」の方が問題

"It's what you know for sure that just ain't so."(マーク・トウェイン)

- 「先輩」よりも若い

- 見方を変える、危機感を持つ

- 参考文献…Carol S. Dweck "Mindset"(邦題:「やればできる!」の研究―能力を開花させるマインドセットの力)

4. Use your whole brain & "Tortoise Mind":柔軟に、じっくり考えるべし

- ボケーっとしたりじっくり考えたりする時間を取る

- 芸術とか色んなものからインスピレーションを得る

参考文献…Daniel Pink "A whole new mind"(邦題:ハイ・コンセプト「新しいこと」を考え出す人の時代), Guy Claxton "Hare Brain, Tortoise Mind"(未邦訳)

5. Follow your passion:やりたいことをやるべし

- やりたいことをやるべし

"Do what you love."(フランシス・コッポラ)

- ハリネズミの法則(関連:ビジョナリー・カンパニー 2 - 飛躍の法則)

Good at(好きなこと)

→ Born to do(世界で一番になれること)

→ Pay you to do(市場があること)

この順番で、この3点を兼ね備えた部分で勝負する

- それに加えて…

人の存在を忘れない(誰に?誰を?誰が?)

周りの人をリスペクトする

- 遊びと仕事の融合

The supreme accomplishment is to blur the line between work and play.(アーノルド・トインビー)

----------

関連

『20歳のときに知っておきたかったこと』(原著)の書評文(昨年度ゼミブログ)

Innovation Weblog - Trends, resources, viewpoints from Chuck Frey at InnovationTools

The Thinking Man's Podcasts: How to Be an Innovator for Life

Think Bulbs: Tom Kelley, IDEO

Entrepreneurness: Inspiration for your Every Day

-----

9/23 20:58 追記

スタンフォード大のecornerにまんま動画が上がってたので貼っときますね。これ最初に見つけてたら苦労しなかったのに(泣

今回は、7月の下旬に東大のi.schoolで行われたIDEOのトム・ケリーによる講演会のメモを共有します。i.schoolは「デザイン思考」というイノベーションメソッドについて実践的に研究をしている東大の中の組織です。また、このi.schoolはスタンフォード大学のd.schoolという組織をモデルにしています。(ここの講師の1人に最近『20歳のときに知っておきたかったこと』で知られるようになったTina Seeligがいます。)ちなみに、講師のトム・ケリーは「デザイン思考」が世に広まるきっかけとなったデザインコンサルティング会社IDEOの役員で、d.schoolの立ち上げにも関わっている方です。

内容としては前述の『20歳のときに知っておきたかったこと』と被る点も多いですが(そりゃそうだ)、抜群のプレゼンスキルも含め、参考になる点は多々ありました。若干の意訳&英語プレゼンだったのであやふやな点もありますが、参考になれば幸いです。

プレゼンでは各スライドの上下にうっすらグリッド線みたいなのが引いてあって、とてもすっきりした印象を受けました。↓こんな感じ。

また、以下の5つに1つ付け加えるなら、「最年少になるべし」でしょうか。以下続くプレゼンの3章にも関連しますが。

個人的に好きなエピソードで、スティーブ・ジョブズとビル・ゲイツは若い頃から仲良しで、当時どこのデジタル系のカンファレンスとかに行ってもおっさん達ばかりで自分たちは最年少だった。みたいなのがあるのですが、これを真似する感じでやっていくといいかもしれません(笑)。でも、若さは無知がある程度許され、更に好奇心を買われやすい、そのためアドバンテージになりやすいと結構マジで考えています。また、同年代とつるんでも似たり寄ったりの考えになりがちです。だったら年上とつるんでみる方が価値があるんじゃないかなあと。(もうちょっと考えると年上の方も同じような思考をしていれば、最年少が注目されるのも当然かもしれません)

これは人とつるむ時に限らず、インプット、アウトプット全般においても通じるように思います。「この情報は同世代はつかんでいないだろう」とか「こんな考えは同世代はしないだろう」とか考えてみることですね。そうやって常に最年少を心がけるといいことがあるかもしれません。

----------

Tom Kelley@i.school

Presentation "Young@Heart"

まくら

- 子供のうちはみんなアーティストだ

Every child is an artist.(パブロ・ピカソ)

Genius is childhood recalled at will.(シャルル・ボードレール)

- 国民の平均年齢

アメリカ:36.7歳 ブラジル:28.6歳 日本:44.2歳

- 全てのアーティストたちはどうなってしまったのか?

- 参考文献…Gordon MacKenzie "Orbiting the Giant Hairball"(未邦訳)

子どものときは偏見、先入観などが無く、創造性に満ちている。そして途上国の方が平均年齢が低く、創造性で先進国を上回っているという話。国際競争の中で先進国(特に日本)は創造性を高めるために、固定観念に囚われない発想が求められるようになる。

1. Think like a traveler:とにかく固定観念を捨て、新しい視点で世界を見るべし

- 固定観念に囚われないこと

"The real voyage of discovery consists not in seeking new lands, but in seeing with new eyes."(マルセル・プルースト)

- 15分だけでも文化人類学者のように振る舞う

何年も働いている駅員は、旅人が改札を通るときに荷物で通りづらいことに気づかない(慣れているから)

- 世の中は、文化人類学的視点があれば完璧にロジカルになる(逆に言えば、現状はこの視点が欠けている)

- Oral Bのケース:歯ブラシのマーケティング

子どもは普通に歯ブラシを持つと思い、観察したら違っていた。

→歯ブラシをしっかり握っていて、大人の論理が通じなかった。

→子ども向けのグリップを開発。

2. Treat life as an experience:何事もどんどん実験して失敗を重ねるべし

- スキーは転ばないと上達しない:スキーのように早く失敗すべし

- 失敗すること=成功への近道

"I have not failed. I've just found 10000 ways that won't work."(トーマス・エジソン)

- ダイソンの掃除機

プロトタイプ(試作品)が5000台作られ、現在の形に。

- 参考文献…Henry Petroski "To Engineer Is Human"(邦題:人はだれでもエンジニア―失敗はいかにして成功のもとになるか)

3. Nurture a "Growth Mindset":成長意欲を持つべし

- 「知らないこと」より「知っていると思い込むこと」の方が問題

"It's what you know for sure that just ain't so."(マーク・トウェイン)

- 「先輩」よりも若い

- 見方を変える、危機感を持つ

- 参考文献…Carol S. Dweck "Mindset"(邦題:「やればできる!」の研究―能力を開花させるマインドセットの力)

4. Use your whole brain & "Tortoise Mind":柔軟に、じっくり考えるべし

- ボケーっとしたりじっくり考えたりする時間を取る

- 芸術とか色んなものからインスピレーションを得る

参考文献…Daniel Pink "A whole new mind"(邦題:ハイ・コンセプト「新しいこと」を考え出す人の時代), Guy Claxton "Hare Brain, Tortoise Mind"(未邦訳)

5. Follow your passion:やりたいことをやるべし

- やりたいことをやるべし

"Do what you love."(フランシス・コッポラ)

- ハリネズミの法則(関連:ビジョナリー・カンパニー 2 - 飛躍の法則)

Good at(好きなこと)

→ Born to do(世界で一番になれること)

→ Pay you to do(市場があること)

この順番で、この3点を兼ね備えた部分で勝負する

- それに加えて…

人の存在を忘れない(誰に?誰を?誰が?)

周りの人をリスペクトする

- 遊びと仕事の融合

The supreme accomplishment is to blur the line between work and play.(アーノルド・トインビー)

----------

関連

『20歳のときに知っておきたかったこと』(原著)の書評文(昨年度ゼミブログ)

Innovation Weblog - Trends, resources, viewpoints from Chuck Frey at InnovationTools

The Thinking Man's Podcasts: How to Be an Innovator for Life

Think Bulbs: Tom Kelley, IDEO

Entrepreneurness: Inspiration for your Every Day

-----

9/23 20:58 追記

スタンフォード大のecornerにまんま動画が上がってたので貼っときますね。これ最初に見つけてたら苦労しなかったのに(泣

【夏休み④】人々【栫井】

この夏出会ったすてきなひと、を紹介したいと思います。

先週、瀬戸内海付近を旅行してきました。広島-瀬戸内諸島-岡山と行ってきたのですが、何よりも印象に残ったのは、それぞれの街が生む雰囲気でした。

特に瀬戸内の直島に並ぶ日本家屋、岡山の倉敷市美観地区の古い建物を改修してつくられたモダンな街並みは、眺めているだけで楽しく、行ってよかったなあ、と思わせるものでした。

どうしてとってつくられた建造物より美術品より、街に印象が残ったのか。

それは、街が生活の中から自然に形作られたものだからだと思います。

長い年月をかけ、そこに生きたひとりひとりの人生に沿うように、家を建て道を整備し草木を植え、それぞれがそこの風土に最適な生活が出来るように作り上げられたものだということが伝わってくるからです。

そのひとたちは、ここでどんなことを思い、どんな様子で歩き、どんな言葉を隣人と交わしていたのだろうか。

そう考えながら歩くと、自然と周りの些細なものごとが特別に見えてきます。

小さな赤とんぼが飛んでいること、川がきらきら光っていること、山が少し赤めいていること。

ずっと昔に、この家が建った頃のひとたちも、同じようにこの景色を見ていたのだろうかと。

わたしがこの夏出会うことができたのは、古にこの街を興し、代々少しずつ街の形を変えて、今の街をつくりあげた数え切れないひとたちです。

彼らのおかげで、今、わたしはこの街ですてきな体験が出来たので。

---------

少し真面目なことになってしまうと、街を歩いてこんなことを思う中で、もうひとつ気づきがありました。

街は、ひとびとが生活する中で一番密着する場所です。ひとびとの思いを一番吸収して反映している場所だと思います。

都市の特性とメディア(主にデジモノ)の特性を関連づけ、ひとびとの生活がより面白いものになるように設計すること。

わたしの専攻は、ひとことで云うとこうまとめられます。それを考えてARG(代替現実ゲーミング)を研究してきたつもりでした。

しかし、最近メディアに寄り過ぎていたのかな、と気づきました。

今後の動きとして、仮想媒体から現実媒体への移行は確実だと思っています。(ソーシャルグラフという言葉の流行、位置情報ゲーム流行の兆しがそれを物語っているのではないでしょうか)

そうした中で、都市の特性を活かした仕掛けを重視するARGはより一層重要になってくるのだと思います。(実際多くの企業もARGに注目しています)

それを従来の考え方のように、メディアに偏って考えすぎてしまうのはもったいない。

ひとびとの生活をよりリアリティを持って感じるには、街が重要キーワードになるのかもしれない。

そういうことに気づきました。

尤も、都市と街はイコールではありませんが。

先週、瀬戸内海付近を旅行してきました。広島-瀬戸内諸島-岡山と行ってきたのですが、何よりも印象に残ったのは、それぞれの街が生む雰囲気でした。

特に瀬戸内の直島に並ぶ日本家屋、岡山の倉敷市美観地区の古い建物を改修してつくられたモダンな街並みは、眺めているだけで楽しく、行ってよかったなあ、と思わせるものでした。

どうしてとってつくられた建造物より美術品より、街に印象が残ったのか。

それは、街が生活の中から自然に形作られたものだからだと思います。

長い年月をかけ、そこに生きたひとりひとりの人生に沿うように、家を建て道を整備し草木を植え、それぞれがそこの風土に最適な生活が出来るように作り上げられたものだということが伝わってくるからです。

そのひとたちは、ここでどんなことを思い、どんな様子で歩き、どんな言葉を隣人と交わしていたのだろうか。

そう考えながら歩くと、自然と周りの些細なものごとが特別に見えてきます。

小さな赤とんぼが飛んでいること、川がきらきら光っていること、山が少し赤めいていること。

ずっと昔に、この家が建った頃のひとたちも、同じようにこの景色を見ていたのだろうかと。

わたしがこの夏出会うことができたのは、古にこの街を興し、代々少しずつ街の形を変えて、今の街をつくりあげた数え切れないひとたちです。

彼らのおかげで、今、わたしはこの街ですてきな体験が出来たので。

---------

少し真面目なことになってしまうと、街を歩いてこんなことを思う中で、もうひとつ気づきがありました。

街は、ひとびとが生活する中で一番密着する場所です。ひとびとの思いを一番吸収して反映している場所だと思います。

都市の特性とメディア(主にデジモノ)の特性を関連づけ、ひとびとの生活がより面白いものになるように設計すること。

わたしの専攻は、ひとことで云うとこうまとめられます。それを考えてARG(代替現実ゲーミング)を研究してきたつもりでした。

しかし、最近メディアに寄り過ぎていたのかな、と気づきました。

今後の動きとして、仮想媒体から現実媒体への移行は確実だと思っています。(ソーシャルグラフという言葉の流行、位置情報ゲーム流行の兆しがそれを物語っているのではないでしょうか)

そうした中で、都市の特性を活かした仕掛けを重視するARGはより一層重要になってくるのだと思います。(実際多くの企業もARGに注目しています)

それを従来の考え方のように、メディアに偏って考えすぎてしまうのはもったいない。

ひとびとの生活をよりリアリティを持って感じるには、街が重要キーワードになるのかもしれない。

そういうことに気づきました。

尤も、都市と街はイコールではありませんが。

2010年9月22日水曜日

インドに行ってきました 【斎藤】

こんばんは。

ブログアップ遅れてしまい申し訳ありません。

今夏、インドに行って来ました。そこでは普段日本で感じる事がない不便さや不安をたくさん味わう事ができました。二週間という短い日程でしたが振り返ってみたいと思います。そうは言ってもインドで感じたことはたくさんありすぎて全部書ききれなので僕が見たインドの交通事情について書いてみます。

インドに着いてまず困惑したのが空港からニューデリーの中心街に行くバスがどこにあってどれに乗れば良いのか分からないという事です。日本だったらバスの側面に目的地や経由地が書いてありますが、インドのバスはそれが分かりにくい。汗だくになりつつ警察っぽい人にどのバスに乗るべきか聞く事約一時間近くしてやっとバスに乗れました。なんとなく乗ったので正確な目的地、料金など分からず周りの様子を伺っていると、どうやらそのバスは故障したみたいで別のバスに乗り換えるとのこと。すぐ前に停まっていた別のバスに乗って10分くらいするとバスが動き出しました。

すると乗務員がやってきて料金を払います。25ルピー(50円くらい)だった気がします。バスに乗るにあたっておもしろかったのはクラクションの鳴らし方です。日本ではほとんど鳴らしませんが、頻繁というより常にクラクションの音がしています。僕はどれくらい鳴らすのか気になり回数を数えていましたが70回に達したところで面倒くさくなり辞めました。それほど鳴らします。そして信号機など全くないので各自の思うままにどんどん別の車が割り込んできます。逆走など当たり前です。ここにいると日本で何故事故が起こるのか不思議なくらいでした。

そうしてニューデリーの中心にあるコンノートプレースという場所でおりたのですが、その時すでに夜の八時。日本と違ってかなり暗いです。周りは目をギラギラさせているインド人ばかりでとんでもないところに来てしまったと思いました。

車の中でも圧倒された交通状況なので、いざ歩行者として道路を横断するのは困難極まりないです。タイミングを計らいながらも何度をためらい、現地のインド人の渡り方を真似してなんとかわたりました。最初はわたるのに10分くらいかかりインド人に笑われていましたが、旅の最後の方にはクラクションをガンガン鳴らされても悠々と渡れるようになるのですから馴れとは凄いものだと感じました。

コンノートプレースから地下鉄を使ってホテルに移動したのですが、パキスタンとの停戦状態にあり、二ヶ月前にも大規模な鉄道爆破テロがあったインドにおいては駅に入る際のセキュリティーが厳しいです。一人一人に対してボディーチェックがあり鞄の中身も確認されます。また、撮影は禁止されています。電子のコインを窓口で買ってそれをかざして改札を通過するのは日本と似ていました。

同じ鉄道でも長距離を移動する為のものは地下鉄とは別物です。席は様々な階級に別れており、椅子だけのものやベットでエアコンが効いているものまであります。一回10時間くらいの移動が多かった為ほとんどベットタイプのものを使いました。快適でした。

また、インドの電車はよく遅れるといわれますが、それは本当でした。一番待ったのは10時間です。タージマハルで有名なアーグラの近くにあるトゥンドラ駅に18時に着いたら、自分が乗る20時発予定の電車が掲示板では深夜2時到着に遅れていました。しかたないのであきらめて待つことにしたのですが、その電車を待つ時間が今回の旅で一番思い出に残っています。現地の若者と駅のホームで話したり、チャイという飲み物をおごってもらいました。インドではぼったくられたり物を売りつけようとしつこく言い寄ってくる人が多かったのでめちゃくちゃ感動しました。そこで彼らから「俺たちのことを汚いと思うか」などと突っ込んだ質問をされたりしましたが彼らと語れて嬉しかったです。そうこうしてもまだ22時くらいなので、後はあきらめて横になる事にしました。駅の前が空き地になっていてそこで人々が寝ながら電車を待っているので同じようにしました。デカイ豚が子豚をつれてゴミをあさってウロウロしていたりと日本では考えられない状況です。インド人は待つ事に慣れているのか、地面に敷く為の厚手の布を持ち歩いています。その上に寝転がっている様子でした。結局電車は朝4:16分に到着しましたが、席に着いたときにはさすがに疲れがドッと出ました。

電車を降りるときはアナウンスはもちろん、車内の電光掲示板など無いので周りのインド人に自分の目的地を伝えておきそろそろ到着かなと思ったら今どこかを訪ねると言った極めてアナログな手段で行動しなければならないので何かと不便でした。改めて日本の電車は親切だなと感じました。

その他、日本で言うオート三輪の様なオートリキシャー、人力車に当たるリキシャー(自転車で引っ張るものは主流)などがありこれらを使うのが街中を移動するのに便利です。大変なのが値段交渉です。平気な顔して倍近くの値段を吹っかけてくるので、じゃあ乗らんわ!といった感じで離れて行こうとすると、OK!OK!ディスカウントするよ!と後ろから追いかけてきます。ただ移動中にも勝手に停車して関税を通過するのに二ドル払ってきたからよろしくとか、お前が言っていたのはこの駅じゃないのか?その駅に行くにはもう300ルピー必要だぞとか訳の分からない勘違い演技で金をとろうとしてくる姿にはもはや笑うしかありませんでした。

そういった交通事情を通じて感じたのはインド人の働くこと、もっと言えば生きることへの必死さです。リキシャーで移動したとき周りの車やバイクにクラクションを鳴らされながらも懸命に道路を突き進んで行くリキシャワーカーのおっさんの目はかなり本気(マジ)でした。そこには日本のタクシー運転手が見せる愛想笑いなどといった生温いものはいっさいありません。汗だくになりながらひたすらリキシャーを引っ張る姿には圧倒されてしまいました。

日本では何もかもが便利になって快適ですが、それを手にしたことで人間臭さ、貪欲さ、必死さ忘れてしまっているのかもしれません。インド人に触れてそんなことを感じました。

【夏休みブログ②】僕の研究室 【竹内】

当初4期の中でみんな兼ゼミして、色んな知見を金ゼミに持ち寄れるようにしようって話が合ったと思います。でも、実際これはうまくできてないように思ったので、今の僕の関心や研究室のことをお話しようと思います。

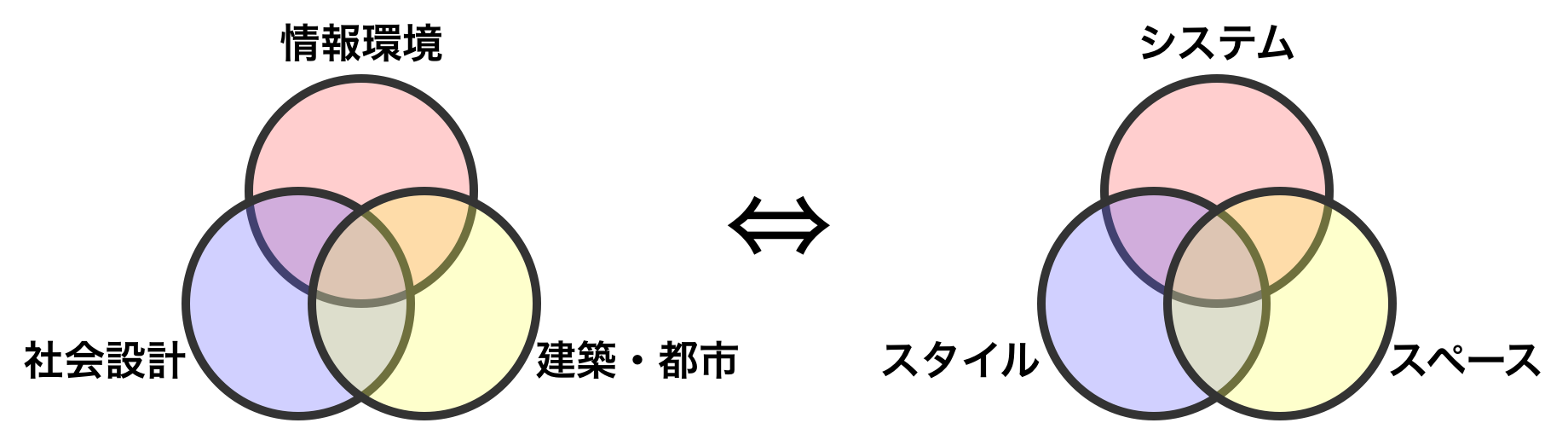

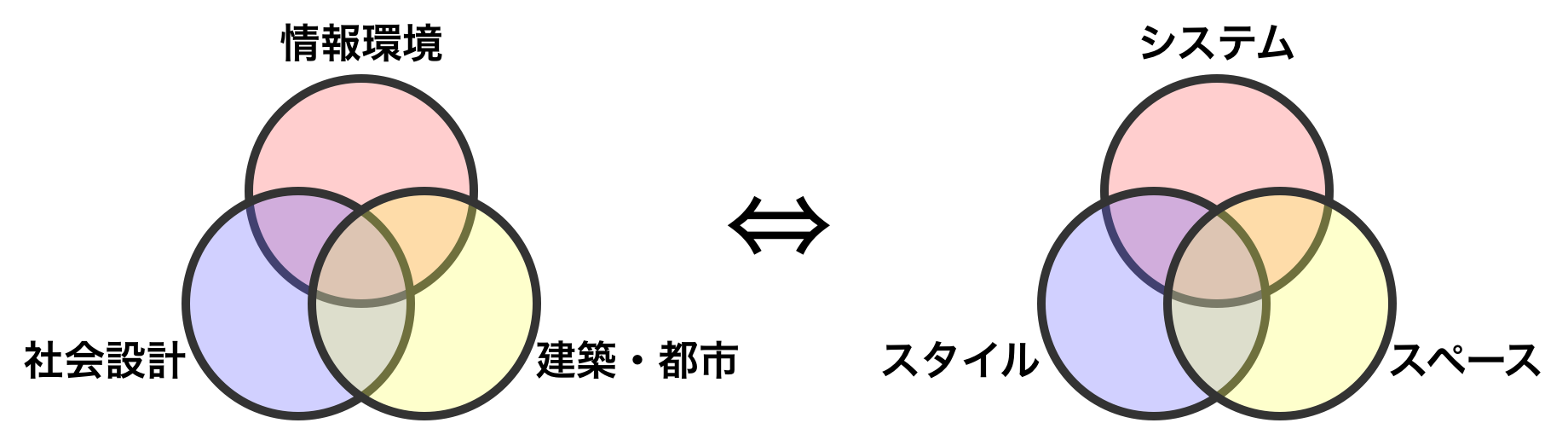

僕は金ゼミの他にSFCの中西研究室、上山研究室に所属しています。メインは中西研です。なので、今回は中西研についてお話します。ここでは「時空間デザイン」「マルチスケールメディア」という2つをキーワードにアイデア出しから制作(プログラミング)までのプロセスを一通り行うことを目的としています。

「時空間デザイン」

デジタルなシステムを投入することによって時間と空間の使い方(スタイル)がどのように変わるか。時間と空間(スペース)をデザインすることで、システムの使い方(スタイル)がどのように変わるか。使い方(スタイル)をデザインすることで、システムや時間・空間がどのように変わるか。これらを意識しながら、システム、スタイル、スペースが有機的に結びつくようなデバイスの開発を行っています。

「マルチスケールメディア」

これも時空間デザインに似ているのですが、あるシステムを投入することによってコミュニケーションのスケールを変えることを意識したメディアをマルチスケールメディアと呼びます。例えば、一方的な講義にtwitterを導入することによって仮想的に教室内という情報空間へとコミュニケーションのスケールが変化します。このように、いくつかのスケールを包含し、より豊かなコミュニケーションを目指してシステムの開発を行っています。

話しててもわかりづらいので、こんな作品があります。

「時空間ポエマー」

この作品は写真と位置情報を紐づけていま何が起こっているのかをかっこよく共有したものです。研究室ではCity Interpreter系の作品として分類され街の場所性を伝えるシステムです。

「DAWN」

作家の平野啓一郎氏とのコラボレーション作品です。3Dの作品になっています。特別なメガネをかけると飛び出ます。

最近の僕の個人的な興味は画像解析や場所性の追求などが挙げられます。今はこれらとマルチスケールメディアを掛け合わせたコンテンツを実装しているところです。まだまだ方向性が定まっていないのですが、とりあえずORFという六本木ヒルズで行われる発表会に向けて、色々と実装しています。もしよければ、みなさんも足を運んでください。

参考URL

http://naka.sfc.keio.ac.jp/

http://web.sfc.keio.ac.jp/~naka/

http://orf.sfc.keio.ac.jp/

僕は金ゼミの他にSFCの中西研究室、上山研究室に所属しています。メインは中西研です。なので、今回は中西研についてお話します。ここでは「時空間デザイン」「マルチスケールメディア」という2つをキーワードにアイデア出しから制作(プログラミング)までのプロセスを一通り行うことを目的としています。

「時空間デザイン」

デジタルなシステムを投入することによって時間と空間の使い方(スタイル)がどのように変わるか。時間と空間(スペース)をデザインすることで、システムの使い方(スタイル)がどのように変わるか。使い方(スタイル)をデザインすることで、システムや時間・空間がどのように変わるか。これらを意識しながら、システム、スタイル、スペースが有機的に結びつくようなデバイスの開発を行っています。

「マルチスケールメディア」

これも時空間デザインに似ているのですが、あるシステムを投入することによってコミュニケーションのスケールを変えることを意識したメディアをマルチスケールメディアと呼びます。例えば、一方的な講義にtwitterを導入することによって仮想的に教室内という情報空間へとコミュニケーションのスケールが変化します。このように、いくつかのスケールを包含し、より豊かなコミュニケーションを目指してシステムの開発を行っています。

話しててもわかりづらいので、こんな作品があります。

「時空間ポエマー」

この作品は写真と位置情報を紐づけていま何が起こっているのかをかっこよく共有したものです。研究室ではCity Interpreter系の作品として分類され街の場所性を伝えるシステムです。

「DAWN」

作家の平野啓一郎氏とのコラボレーション作品です。3Dの作品になっています。特別なメガネをかけると飛び出ます。

最近の僕の個人的な興味は画像解析や場所性の追求などが挙げられます。今はこれらとマルチスケールメディアを掛け合わせたコンテンツを実装しているところです。まだまだ方向性が定まっていないのですが、とりあえずORFという六本木ヒルズで行われる発表会に向けて、色々と実装しています。もしよければ、みなさんも足を運んでください。

参考URL

http://naka.sfc.keio.ac.jp/

http://web.sfc.keio.ac.jp/~naka/

http://orf.sfc.keio.ac.jp/

2010年9月18日土曜日

ナイター観戦④ 金光

投稿が遅くなってごめんなさい。おそらく夏休み最後のブログアップです。

今年の夏休みは夏らしいことはほとんど経験しなかったので、ブログアップのネタに困りました。(その結果が前回のアップになりました…。)

9月16日、阪神対横浜のナイター試合を観戦してきました。

中学一年の早慶戦以来の野球観戦でもちろんナイターは初めてでした。その日はあいにくのど

しゃぶりでユニフォームの上にカッパを着て、メガホンをたたきながらの応援でした。

阪神側で応援していて、ものすごい熱気と団結力を感じました。

選手一人ひとりに応援歌があってその人に合わせて応援席みんなで声援を送ること。

球団公認の応援団と非公認の応援団があること。

点が入ったら友人関係なくハイタッチして喜びあうこと。

外野から見たグラウンドの選手は意外と近くて大きく見えたこと=>だから余計に一体感を感じたこと。

一瞬球場のモニターに自分たちが映ったこと。

全てが新鮮でした。

先日のサッカーワールドカップもパブリックビューイングに出かけて感じたことですが、スポーツによる団結力、熱気は独特でとても強いパワーがあると思います。

私はサッカーも野球も未経験者なのですが、自分が経験者だったなら、選手のいるフィールドに立ちたくて仕方がないだろうなと強く感じました。前期にゼミに福井弁護士がいらっしゃったときにおっしゃっていた「仕事の関係で舞台を見に行くのは最初は悔しくて仕方がなかった。自分が舞台に立つことができないから」という言葉を思い出しました。

ちなみに雨天により途中中断になったその日の試合は、7回まで両者0点でしたが、最後に阪神が逆転して2-0で勝ちました。

夏休みの最後に良い思い出ができました。

たぶん自分一人では見に行こうとは思いませんでした。こんな機会を作ってくれた人に感謝です!

P.S. つい先日、誕生日を迎えて21歳になりました。

20歳の総括は恥ずかしいのでここでは控えさせていただきますが、見た目は若く、中身は大人になっていきたいと思います…。

2010年9月12日日曜日

③ライバルと社会人【村山】

私事で投稿を遅らせて頂き、すいませんでした。三回目は、今年の夏に出会った【素敵な人物たち】についてです。

今年の夏は3年生ということもあり、ネット系広告会社でインターンをしてきました。というか、今もしていて、大学の授業が始まってからも継続することになっています。素敵な人物達とは、そこで出会った同期のインターン生と、様々なアドバイスをして下さった社会人のメンターさんたちのことです。インターン自体は、最高に楽しかったです。マジで。参加して本当に良かった!って感じています。

では、まず同期のインターン仲間について。東大・京大・早稲田・慶應・マーチなど、様々な大学から多くの学生が集まりました。みんな個性が強く、面白い奴ばかり。2週間のインターンの内、彼らと5人一組でチームを組んで、1週間毎に【メディア課題】と【広告課題】の二つの課題の解決策を考え、コンペ形式で優勝チームを決定するという内容でした。

●【メディア課題】

色んな奴とチームを組みましたが、やっぱ東大生は頭良い。頭の回転がめっちゃ早いし、すごくロジカル。こっちが言った事を瞬時に理解した上で、次の話に発展させる吸収力と展開力には、何度も驚かされました。だからこそ、考える必要がある。【じゃあ、自分が発揮できる彼らには無い価値って何なのか】って。チームリーダーとして自分が出した答えは、

【課題に取り組む彼らのモチベーションを上げて、彼らの意見をどんどん引き出してまとめる役回りになる】ということ。

なぜなら、メンバー全員が必ずしも本気だった訳ではなく、「とりあえず参加すればいいや」位にしか考えてない奴もいたし、意見を拡散させるだけでそれを収束させようとする奴がほとんどいなかったから。自分は特に、モチベーション向上に尽力した。本当に大変だった、というのが正直な感想。想像して見て欲しい。会ったばかりで、どんな奴なのかも全く分からないにも関わらず、二日目からは一つのコンセンサスの取れた解決策を出すために一致団結しなければならない。それなのに、メンバーのモチベーションには温度差がある。色々と言いたいことはあるけれど、メンバーの特性が分からないから強く言えないし、かと言って何も言わないとリーダーの存在意義がないし、責任を果たしていない。社会人のメンターの方にも「まずは、チームの温度差を揃えないといけない。そのために何が出来るのか考えろ。俺たちは本気だから、君たちにも本気になって欲しい。」と言われた。気持ちがストレートに伝わってきた。そのため、その直後からメンバーに電話をかけまくって、次の日に何とか集まって欲しいという想いを伝えました。もちろん、電話をするだけでなく、メンターからのフィードバックの内容を共有したり、自主的に自分が出来ることを率先して行いました。

こういう風に、与えられた課題に対する自分の熱い想いを言葉だけでなく、行動で表現している内に、メンバーにもその気持ちが伝わったのか、すごく協力的になってくれて、一気にメンバーのモチベーションも上がり、【優勝】という共通の目標に全力疾走できるようになりました。元々、頭の良い奴ばっかりという事は分かっていたから、大事なのはメンバー間で共通の目標を構築して、それに向けて気持ちを一つに出来るかどうかだろう、ということは始めから分かっていました。だからこそ、メンバーのモチベーションを向上させることを、自分の最重要課題にしました。これが達成できれば、おのずと多くの意見やアイディアが出てくると思ったからです。結果は予想通り。もちろん、数えきれない位の紆余曲折を経たけれど、何でも自由に言い合える環境を構築できたので、多くの意見が生まれチームとしてまとまることが出来た。コンペの結果は惜しくも2位だったけど、アイディアだけでなくチームワークも評価され、メンバーとは今でもすごく仲良しです。嬉しい言葉もかけてもらいました。本当に大変だったけど、その分だけ感じることも大きかった。

●【広告課題】

メディア課題と広告課題ではチームメンバーが変更されるのですが、こちらでも基本的に自分が意識したことはメディア課題の時と同じだった。

【いかにメンバーのモチベーションを向上させ、チームとして共通の目標を共有できるか】ということ。

でも、それがすごく大変だった。こっちのメンバーの方がメディアの時より、一人一人の我が強くて、なかなか自分の意見を曲げようとしなかったから。そのため、皆それぞれ意見を出すものの、上手くまとまらない。まとまりそうな雰囲気になったと思ったら、別のことを考えている人もいる、といった状態。それが原因でチームとしてコンセンサスが取れず、プレゼン前日の夜にメンターの社員さんにこっぴどく怒られた。悔しくて泣きだすメンバーもいたけど(もちろん、自分も果てしなく悔しかった)、逆にそれが良かった。直後に、みんなを集めて【自分達の問題は何で、残された少ない時間をどう使うべきなのか】について真剣に議論できたからだ。あの瞬間から一気にチームとしての団結力も高まったし、チームとしての目標も共有することが出来た。そこから議論のスピードを一気に加速させて、会社に泊まり込みで徹夜で議論を行った結果、こちらでも2位を獲得することが出来た。

当然、優勝を目指していたのですごく悔しかった。悔しさで泣いているメンバーもいたし、それを見て泣きそうな自分もいた。泣けるって大切なことだと思う。本気じゃないと、泣けないからだ。泣けるということは、本気だった証拠なのだから。コンペ終了後にメンターの社員さんからフィードバックを頂く機会があったのだが、その場でも様々なことを言われた。一言一言に重みがあり、怒られはしたものの社員さんへの感謝が溢れ出して止まらなかった。怒ってくれるということは、社員さんも本気な証拠だからである。どうでもよければ、怒る訳はない。本気で僕たち学生にぶつかって来てくれたことが、とても嬉しかった。

●【メディア課題】、【広告課題】、社会人のメンターさんから学んだこと

①【自分にしか出来ないことは何なのかを、思考すること】

メンバーに東大生が何人もいる場合でも、卑屈になる必要は全くない。彼らに出来ないことを探して実行すればいいだけなのだから。実際に、自分が出した指示をすんなりと受け入れてくれたし、方向性が間違っている場合は、同じ土俵で何が間違いなのかについて意見を交わすことで、問題を解決することが出来た。(東大生は良い奴ばっかりですw)

②【オープンマインドでドーン】

金ゼミ2期の銭谷さんから学んだ事。これ、めっちゃ大事!本当に大事!!自分が心を開かないと相手は絶対に心を開いてくれません。だから、元から心を開いてくれている相手とは接しやすい。でも、そんな人ばかりではない。だから、相手が本音を言ってないなと感じたら、一度自分に問題がないか振り返るべき。そうすると、大概が心を閉ざしているから。進まない議論の際も、本の一工夫で一気に活性化した議論にすることが出来ます!(恥ずかしいから、割愛しますが。)

③【チームで取り組む事の重要性】

特に、広告においてです。広告の課題は個人ではなく、チームで解決します。それは社会人も一緒です。だからこそ、チームでコンセンサスを取ることが不可欠です。そうでなければ、課題を解決した答えを出す事は不可能です。個人がいくら頑張っても意味がありません。チームとしてどれだけ頑張れるか、熱量を上げられるか、それが大事です。

④【結果を出さないと意味がない】

メディア課題も広告課題も2位と書きましたが、2位では意味がありません。勝ち切らないと意味がありません。これは、何度も言われました。僕たちは、自分が持つ多くの時間を捧げて答えを出しましたが、1位でないということはビジネスにおいてはクライアントから仕事を貰えなかった事と同義です。ということは、労働コストだけかかって少しの収益すらありません。ただの無駄働きです。目に見える成果を出さなければならない。すごく心に刺さった言葉でした。

⑤【リーダーの意味】

チームが生きるか死ぬかはリーダー次第。もちろん、それを支えるメンバーも重要だけど、リーダーに情熱を感じられなければ協力したい!とは思えないと思う。別にリーダーが偉い訳じゃない。そうじゃなくて、リーダーの役目は、【いかに自分のため・リーダーのために頑張りたいと思わせられるか】だということ。そういう意味で、それが出来ないリーダーは、リーダー足り得ないと思う(悪まで主観です)。

長々と書きましたが、要するに、インターンって楽しくて、学ぶこと多くて、一生の仲間も出来るよ!ってことです。必ずしもやる必要はないと思いますが、もし興味があって、時間があるなら、今の2年生は是非とも来年チャレンジしてみると良いと思います。自分の何が通用して、何が通用しないのか。自分の長所だと思っていた面は、実はそんな大したことはなく、その面に関して自分より優れた人物がいたとか。自分の長所は、もっと他の面だったとか。良くも悪くも色んな発見があると思います。かく言う自分もまだまだ精進の身で、これからもどんどん、自分と向き合って、自分を成長させなければならないと思っています。

それでは、残り少ない夏休みを満喫しましょう!!^^

今年の夏は3年生ということもあり、ネット系広告会社でインターンをしてきました。というか、今もしていて、大学の授業が始まってからも継続することになっています。素敵な人物達とは、そこで出会った同期のインターン生と、様々なアドバイスをして下さった社会人のメンターさんたちのことです。インターン自体は、最高に楽しかったです。マジで。参加して本当に良かった!って感じています。

では、まず同期のインターン仲間について。東大・京大・早稲田・慶應・マーチなど、様々な大学から多くの学生が集まりました。みんな個性が強く、面白い奴ばかり。2週間のインターンの内、彼らと5人一組でチームを組んで、1週間毎に【メディア課題】と【広告課題】の二つの課題の解決策を考え、コンペ形式で優勝チームを決定するという内容でした。

●【メディア課題】

色んな奴とチームを組みましたが、やっぱ東大生は頭良い。頭の回転がめっちゃ早いし、すごくロジカル。こっちが言った事を瞬時に理解した上で、次の話に発展させる吸収力と展開力には、何度も驚かされました。だからこそ、考える必要がある。【じゃあ、自分が発揮できる彼らには無い価値って何なのか】って。チームリーダーとして自分が出した答えは、

【課題に取り組む彼らのモチベーションを上げて、彼らの意見をどんどん引き出してまとめる役回りになる】ということ。

なぜなら、メンバー全員が必ずしも本気だった訳ではなく、「とりあえず参加すればいいや」位にしか考えてない奴もいたし、意見を拡散させるだけでそれを収束させようとする奴がほとんどいなかったから。自分は特に、モチベーション向上に尽力した。本当に大変だった、というのが正直な感想。想像して見て欲しい。会ったばかりで、どんな奴なのかも全く分からないにも関わらず、二日目からは一つのコンセンサスの取れた解決策を出すために一致団結しなければならない。それなのに、メンバーのモチベーションには温度差がある。色々と言いたいことはあるけれど、メンバーの特性が分からないから強く言えないし、かと言って何も言わないとリーダーの存在意義がないし、責任を果たしていない。社会人のメンターの方にも「まずは、チームの温度差を揃えないといけない。そのために何が出来るのか考えろ。俺たちは本気だから、君たちにも本気になって欲しい。」と言われた。気持ちがストレートに伝わってきた。そのため、その直後からメンバーに電話をかけまくって、次の日に何とか集まって欲しいという想いを伝えました。もちろん、電話をするだけでなく、メンターからのフィードバックの内容を共有したり、自主的に自分が出来ることを率先して行いました。

こういう風に、与えられた課題に対する自分の熱い想いを言葉だけでなく、行動で表現している内に、メンバーにもその気持ちが伝わったのか、すごく協力的になってくれて、一気にメンバーのモチベーションも上がり、【優勝】という共通の目標に全力疾走できるようになりました。元々、頭の良い奴ばっかりという事は分かっていたから、大事なのはメンバー間で共通の目標を構築して、それに向けて気持ちを一つに出来るかどうかだろう、ということは始めから分かっていました。だからこそ、メンバーのモチベーションを向上させることを、自分の最重要課題にしました。これが達成できれば、おのずと多くの意見やアイディアが出てくると思ったからです。結果は予想通り。もちろん、数えきれない位の紆余曲折を経たけれど、何でも自由に言い合える環境を構築できたので、多くの意見が生まれチームとしてまとまることが出来た。コンペの結果は惜しくも2位だったけど、アイディアだけでなくチームワークも評価され、メンバーとは今でもすごく仲良しです。嬉しい言葉もかけてもらいました。本当に大変だったけど、その分だけ感じることも大きかった。

●【広告課題】

メディア課題と広告課題ではチームメンバーが変更されるのですが、こちらでも基本的に自分が意識したことはメディア課題の時と同じだった。

【いかにメンバーのモチベーションを向上させ、チームとして共通の目標を共有できるか】ということ。

でも、それがすごく大変だった。こっちのメンバーの方がメディアの時より、一人一人の我が強くて、なかなか自分の意見を曲げようとしなかったから。そのため、皆それぞれ意見を出すものの、上手くまとまらない。まとまりそうな雰囲気になったと思ったら、別のことを考えている人もいる、といった状態。それが原因でチームとしてコンセンサスが取れず、プレゼン前日の夜にメンターの社員さんにこっぴどく怒られた。悔しくて泣きだすメンバーもいたけど(もちろん、自分も果てしなく悔しかった)、逆にそれが良かった。直後に、みんなを集めて【自分達の問題は何で、残された少ない時間をどう使うべきなのか】について真剣に議論できたからだ。あの瞬間から一気にチームとしての団結力も高まったし、チームとしての目標も共有することが出来た。そこから議論のスピードを一気に加速させて、会社に泊まり込みで徹夜で議論を行った結果、こちらでも2位を獲得することが出来た。

当然、優勝を目指していたのですごく悔しかった。悔しさで泣いているメンバーもいたし、それを見て泣きそうな自分もいた。泣けるって大切なことだと思う。本気じゃないと、泣けないからだ。泣けるということは、本気だった証拠なのだから。コンペ終了後にメンターの社員さんからフィードバックを頂く機会があったのだが、その場でも様々なことを言われた。一言一言に重みがあり、怒られはしたものの社員さんへの感謝が溢れ出して止まらなかった。怒ってくれるということは、社員さんも本気な証拠だからである。どうでもよければ、怒る訳はない。本気で僕たち学生にぶつかって来てくれたことが、とても嬉しかった。

●【メディア課題】、【広告課題】、社会人のメンターさんから学んだこと

①【自分にしか出来ないことは何なのかを、思考すること】

メンバーに東大生が何人もいる場合でも、卑屈になる必要は全くない。彼らに出来ないことを探して実行すればいいだけなのだから。実際に、自分が出した指示をすんなりと受け入れてくれたし、方向性が間違っている場合は、同じ土俵で何が間違いなのかについて意見を交わすことで、問題を解決することが出来た。(東大生は良い奴ばっかりですw)

②【オープンマインドでドーン】

金ゼミ2期の銭谷さんから学んだ事。これ、めっちゃ大事!本当に大事!!自分が心を開かないと相手は絶対に心を開いてくれません。だから、元から心を開いてくれている相手とは接しやすい。でも、そんな人ばかりではない。だから、相手が本音を言ってないなと感じたら、一度自分に問題がないか振り返るべき。そうすると、大概が心を閉ざしているから。進まない議論の際も、本の一工夫で一気に活性化した議論にすることが出来ます!(恥ずかしいから、割愛しますが。)

③【チームで取り組む事の重要性】

特に、広告においてです。広告の課題は個人ではなく、チームで解決します。それは社会人も一緒です。だからこそ、チームでコンセンサスを取ることが不可欠です。そうでなければ、課題を解決した答えを出す事は不可能です。個人がいくら頑張っても意味がありません。チームとしてどれだけ頑張れるか、熱量を上げられるか、それが大事です。

④【結果を出さないと意味がない】

メディア課題も広告課題も2位と書きましたが、2位では意味がありません。勝ち切らないと意味がありません。これは、何度も言われました。僕たちは、自分が持つ多くの時間を捧げて答えを出しましたが、1位でないということはビジネスにおいてはクライアントから仕事を貰えなかった事と同義です。ということは、労働コストだけかかって少しの収益すらありません。ただの無駄働きです。目に見える成果を出さなければならない。すごく心に刺さった言葉でした。

⑤【リーダーの意味】

チームが生きるか死ぬかはリーダー次第。もちろん、それを支えるメンバーも重要だけど、リーダーに情熱を感じられなければ協力したい!とは思えないと思う。別にリーダーが偉い訳じゃない。そうじゃなくて、リーダーの役目は、【いかに自分のため・リーダーのために頑張りたいと思わせられるか】だということ。そういう意味で、それが出来ないリーダーは、リーダー足り得ないと思う(悪まで主観です)。

長々と書きましたが、要するに、インターンって楽しくて、学ぶこと多くて、一生の仲間も出来るよ!ってことです。必ずしもやる必要はないと思いますが、もし興味があって、時間があるなら、今の2年生は是非とも来年チャレンジしてみると良いと思います。自分の何が通用して、何が通用しないのか。自分の長所だと思っていた面は、実はそんな大したことはなく、その面に関して自分より優れた人物がいたとか。自分の長所は、もっと他の面だったとか。良くも悪くも色んな発見があると思います。かく言う自分もまだまだ精進の身で、これからもどんどん、自分と向き合って、自分を成長させなければならないと思っています。

それでは、残り少ない夏休みを満喫しましょう!!^^

リアルプロジェクト進捗報告【高橋】

夏休みも残すとこあと2週間で秋学期が始まりますね。

これから涼しくなるとか…。秋服が待ち遠しいです。買わなくてはですが。お金ありませんが…。

さて、バンダイナムコゲームスさんとのリアルプロジェクト進捗報告をさせて頂きます。

紆余曲折を経てなんとか形になりつつある状況です。

詳細は秋学期最初のゼミにて発表ということなので、ざっくり現状を申し上げます。

9月初旬までは振り出しに戻った状態でトッポギグループでアイディアを出し合い、その中で良いと思われるものを直接梅田さんの前で発表をそれぞれ行い話し合いました。

その結果、『新規事業』という点から考えて当初合宿の際発表した案に戻り、現在その内容をさらに詰め、ビジネス展開を考えている段階です。

今後の動きとしては、梅田さんのアドバイスの許、ビジネスモデルとともに【企画背景・内容・優位性】を重点的に詰めていく予定です。特に「競合」と考えられるあらゆる事物に対する優位性がポイントになるのではないでしょうか。

秋学期最初のゼミ発表で練りなおした渾身の案をご披露できたらなと思います。

これから涼しくなるとか…。秋服が待ち遠しいです。買わなくてはですが。お金ありませんが…。

さて、バンダイナムコゲームスさんとのリアルプロジェクト進捗報告をさせて頂きます。

紆余曲折を経てなんとか形になりつつある状況です。

詳細は秋学期最初のゼミにて発表ということなので、ざっくり現状を申し上げます。

9月初旬までは振り出しに戻った状態でトッポギグループでアイディアを出し合い、その中で良いと思われるものを直接梅田さんの前で発表をそれぞれ行い話し合いました。

その結果、『新規事業』という点から考えて当初合宿の際発表した案に戻り、現在その内容をさらに詰め、ビジネス展開を考えている段階です。

今後の動きとしては、梅田さんのアドバイスの許、ビジネスモデルとともに【企画背景・内容・優位性】を重点的に詰めていく予定です。特に「競合」と考えられるあらゆる事物に対する優位性がポイントになるのではないでしょうか。

秋学期最初のゼミ発表で練りなおした渾身の案をご披露できたらなと思います。

2010年9月11日土曜日

【夏休み】いいこと【戸高】

9月10日、ものつくり学部2期の製作が都内某所で発表された。約2年ぶりの大作の復活に関係者内では衝撃が走っていた。

かくいう私もゼミの一員として、彼らものつくり学部には深く関わらせていただいた。彼らが突然行うと表明した記者会見の開場である品川牛角に、私は期待に胸を膨らませて足を運んだ。

そこにいたのはいつもの自然体の彼らだった。学部長銭谷は嬉しそうに必然の奇跡を喜んでいた。寡黙であるが発言の節々にユーモアのある宮村、陰のブレイン岸本も2年前と変わらない様子でたたずんでいた。

私は祝福のプレゼント(自筆の絵画というなのハガキ)を手渡し、記者会見に加わると同時に、3人への思い出が走馬灯の様に思い出された。以下、3人と私の思い出を書いてみたいと思う。

【銭谷侑:金正勲研究会2期生】

私が最もお世話になった先輩の1人。時折彼が「戸高と同じ匂いが自分にはする。」と言ってくれるのがどこか嬉しかったりもする。

彼は細身でオシャレでリア充間違い無しと思える風格をいつも漂わせている。しかし、実際は自他ともに認める非リアな学生時代を過ごしていた時期もあった。

そんな時に私と彼は出会った。大学2年の秋学期から毎週火曜日昼休みの恒例となった「非リアの会(居酒屋たけぞうでの550円ランチ)」は、定期的には開かれていないが、後輩へとその場所は伝えられている。

私は彼と共に深く共同作業をしたことがないので、彼の人徳については私よりも深く理解している人はいるだろう。しかし、それでも彼から伝わってくる人徳は計り知れない。

チームを引っ張っていく際に誰よりも真摯に、熱く取り組む姿勢。発想力と技術力に裏打ちされた見事なプレゼン能力。真面目なだけでなく、くだらない事にも一生懸命になることのできるギャップ。その他言葉では言い表す事ができない程の魅力が、彼が後輩によく慕われる証拠だ。

【宮村周志:金正勲研究会3期生】

圧倒的なクリエイティビティを誇る反面、腰の低さは天下一品の謙虚なナイスガイ。

彼と私の初めてのコンタクトは入ゼミ後すぐの親睦会だ。私より2コ年上であるにも関わらず、「ため口でいいよ。」と天使の微笑みで応えてくれて以来、私は彼の事を尊敬の念を込めて「みやむー」、彼は私の事を仕方ないとの念を込めて時折「ガチムチさん」と呼ぶ。

彼との1番の思い出は私が初主演を果たした映像作品の撮影だ。うだつの上がらない宅浪生を演じ、さらに演出としてマンガの配置も行った。私の自宅での7時間にも及ぶ撮影の末、完成した作品は、授業担当教授から「主役の男の子がよかった。見ていて元気になる。」とのコメントを頂いた。

もちろん、このコメントを引き出したのは彼のクリエイティビティに寄与する部分が大きい。映像のみだけでなく、現金正勲研究会のHPを作り上げたのも、韓国で7泊8日に及ぶ合宿の記録映像の総指揮をとったのも、洗練されたデザインの「news clippers」Tシャツを作ったのも彼だ。

彼のウリはクリエイティビティだけではない。皆に平等な態度で温和に接していたからこそ、多くの崇拝者がいるのも彼の特徴だ。

【岸本和也:金正勲研究会3期生】

私が3年間、ゼミで同期として時間をともにしてきた仲間である。ゼミ初日に持参した鞄が私のと被っていたらしいが残念ながら私にその記憶はない。

彼と私が最も濃い時間を過ごしたのは3年時の論文活動で組んだユニット、「ぱぴこ☆ぱぴこ」においてであろう。週に4、5度はミーティング、ゼミで顔を合わせ、毎日毎日UGCについて頭を悩ませた。

ミーティングの場では圧倒的な知識で新たな視点を次々と出していき、さらにはかの有名なUGCサイト設計論を1枚の図にまとめあげた人物でもある。アイデアとロジックの両面を兼ね備えた人物ではあるが、時折ふにゃふにゃし、ミーティングに遅れてくる事もあったのはここだけの秘密だ。

論文活動終了後も、冬のネズミの国、朝から夜まで遊びっ倒し。金沢1泊2日旅行〜いま、相川さんに会いに行きます〜でのまさかの2日連続相川さんに遭遇に出会わせた人物。夏のマザー牧場でまさかのお宅訪問。と、精力的に活動を共にしている。

ふにゃりとしゃきりを使い分ける小動物の様な存在、それが岸本和也だ。

*****

記者会見後は私の家を中心に、ものつくり学部2期の初めての活動が簡単に行われた。

とにかく狭い所で集まって写真を撮ってみようという、どこかモダンアートの様な香りが漂ってくる活動である。

本来、私のようなものが参加できるはずもない、高尚な活動であったが、特別に許可が出たので参加させていただいた。

以下にその作品を貼付けておくので見ていただきたい。

これだけを見てもまだまだものつくり学部の底力は計り知れない。これから先に始まるであろう、彼らの新たなコラボレーションにファン達の胸は膨らんでいる。

PS